嚥下(えんげ)というのは、食べ物を飲み込むことです。

「嚥」という字は、「燕(ツバメ)」という字が使われています。

ツバメの子が大きく口を開けて親から餌をもらう様子から、食べ物を飲み込むことを「嚥下」というようになりました。

.png)

摂食・嚥下の専門家は、「言語聴覚士」だったね。

言語聴覚士は、言語や聴覚の事だけでなく、嚥下訓練などの役割もあるんだよ。

摂食嚥下の5期

食べ物を摂食し、嚥下する一連の流れは、以下の5段階に分けられます。

1 先行期

先行期では、食物を見て、硬さ・味・温度・におい・口へ運ぶ量や速さ・噛む力などを視認します。

.png)

先行期は、まだ食べ物を口には入れない段階であることを覚えておいてね。

2 準備期

準備期では、食物を口に入れて唾液と混ぜて咀嚼をして食塊を形成、飲み込む準備をします。

3 口腔期

口腔期では、食塊を咽頭に送り込みます。

4 咽頭期

咽頭期では物を飲み込む時の反射が起こります。

.png)

「ゴックン」というやつだね。

誤嚥を防止するため、この反射が起こる時は一時的に呼吸が停止します(嚥下性無呼吸)。

さらに以下の3つの自動ドア機構によって、食物がスムーズに胃へ運ばれ誤嚥を防ぎます。

舌による口腔閉鎖→食物の口腔内への逆流防止

咽頭蓋による咽頭閉鎖→気管への誤嚥防止

.png)

つまり、誤って食べ物や飲み物が気管に入ることが誤嚥だね。誤嚥が窒息をまねくこともあって、口や喉に手をあてて苦しそうな声を発すると窒息のサインだよ。

5 食道期

食道期では、食物を食道の蠕動運動によって胃へと送ります。

蠕動運動は自身で意識してできるものではありませんが、自律神経の働きによって自然に動きます。

嚥下体操

嚥下体操とは、例えば、口の中に空気をため、頬を内側から膨らませる筋肉トレーニングなど、嚥下(飲み込み)に必要な筋肉を鍛える体操のことです。

嚥下をスムーズに行うために、舌や口の周り、首などの筋肉を動かすことで、飲み込みやすさを向上させ、誤嚥(食べ物などが気管に入ること)を防ぎます。

誤嚥は食べ始めに起こりやすいので、嚥下体操は食べる前に行います。

食事介助の専門用語

クロックポジション

クロックポジションとは、時計に見立てて食器の位置を知らせる手段です。

視覚障害のある方の食事介助で、「9時の位置にお味噌汁が置いてあります」などと伝えると伝わりやすくなります。

過去問

第33回 問題102

Fさん(80歳、女性)は、普段の食事は自立している。

日常生活では眼鏡がないと不自由である。

ある日、いつもより食事に時間がかかっていた。

介護福祉職が確認したところ、Fさんは、「眼鏡が壊れて使えなくなってしまった」と答えた。

食事をとるプロセスで、Fさんが最も影響を受ける段階として、正しいものを1つ選びなさい。

1 先行期

2 準備期

3 口腔期

4 咽頭期

5 食道期

選択肢1が正解です。

食べ物を口に入れるまでの段階を、先行期といいます。

第32回 問題102

摂食・嚥下のプロセスに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 先行期は、唾液分泌が増加する。

2 準備期は、嚥下性無呼吸がみられる。

3 口腔期は、喉頭が閉鎖する。

4 咽頭期は、食塊を形成する。

5 食道期は、随意的な運動である。

1 先行期は、唾液分泌が増加する。

これが正解です。先行期は口に入れる前に食べ物を見る段階ですから、唾液が分泌されます。

2 準備期は、嚥下性無呼吸がみられる。

間違いです。嚥下性無呼吸は「咽頭期」にみられます。

3 口腔期は、喉頭が閉鎖する。

間違いです。喉頭閉鎖が起こるのは「咽頭期」です。

4 咽頭期は、食塊を形成する。

間違いです。食塊にするのは「準備期」です。

5 食道期は、随意的な運動である。

間違いです。食道期は「食道の蠕動運動」が起こりますが、これは意識的にできるものではありません。つまり不随意運動です。

第33回 問題43

Jさん(80歳、女性、要介護3)は、介護老人福祉施設に入所している。

食事の後、Jさんから、「最近、飲み込みにくくなって時間がかかる」と相談された。

受診の結果、加齢による機能低下が疑われると診断された。

次の記述のうち、Jさんが食事をするときの介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 リクライニングのいすを用意する。

2 栄養価の高い食事を準備する。

3 食前に嚥下体操を勧める。

4 自力で全量を摂取できるように促す。

5 細かく刻んだ食事を提供する。

選択肢3が正解です。

第32回 問題44

Mさん(78歳、女性)は、体格指数(BMI)は18.7である。

病気や食事制限はない。

この1年間で体重が2kg減少し、「最近、歩くのが遅くなり、疲れやすくなった」と言っている。

Mさんに普段の食生活を尋ねたところ、お茶漬けやうどんで済ますことが多いと答えた。

介護福祉職が食事バランスガイドを用いて摂取を勧める区分として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 主食

2 副菜

3 主菜

4 牛乳・乳製品

5 果物

選択肢3が正解です。

第32回 問題45

いすに座って食事をする利用者の姿勢を確保する介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 顎を上げてもらう。

2 テーブルは、肘がつき腕が自由に動かせるものを用意する。

3 テーブルと体の間を30cm離す。

4 体幹を後方に傾けてもらう。

5 いすに浅く座ってもらう。

選択肢2が正解です。

第32回 問題46

高齢者の食生活に関する助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 骨粗鬆症の予防として、ビタミンDの摂取を勧める。

2 高血圧症の予防として、果物の摂取を控える。

3 便秘の予防として、水分摂取を控える。

4 ドライマウスの予防として、柔らかい食物を勧める。

5 逆流性食道炎の予防として、食後すぐに横になる。

選択肢1が正解です。

第32回 問題47

左半側空間無視のある利用者の食事介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の左側にトレーを置く。

2 トレーの右側に印をつける。

3 クロックポジションに従って配膳する。

4 食べる様子を観察して適宜食器の位置を変える。

5 利用者の右側にあるテレビをつけておく。

選択肢4が正解です。

第32回 問題75

次のうち、高齢者の栄養状態を良好に維持するための対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 歯科健康診査を受ける。

2 複数の薬剤を併用する。

3 外出を控える。

4 一人で食事をする。

5 たんぱく質を制限する。

選択肢1が正解です。

第31回 問題44

身体機能の変化に応じた食事の提供と対応方法として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 咀嚼力の低下に対しては、麺類を中心とした食事で栄養を補う。

2 味覚の低下に対しては、塩分を増やして味付けを濃くする。

3 腸の蠕動運動の低下に対しては、食物繊維の多い食品を取り入れる。

4 口渇感の低下に対しては、脱水予防のために酸味のある味付けにする。

5 唾液分泌の低下に対しては、食後にアイスマッサージをする。

選択肢3が正解です。

第31回 問題45

いすに座っている右片麻痺の利用者の食事介護時の留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 口の右側に食物を入れる。

2 利用者の左腕はテーブルの上にのせたままにしておく。

3 刻み食にする。

4 上唇にスプーンを運ぶ。

5 一口ごとに、飲み込みを確認する。

選択肢5が正解です。

第31回 問題46

たんぱく質・エネルギー低栄養状態(PEM:Protein Energy Malnutrition)が疑われる状況として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 要介護度が改善した。

2 1か月に3%以上の体重減少があった。

3 体格指数(BMI)が25.0以上になった。

4 低血圧症状が現れた。

5 声が枯れるようになった。

選択肢2が正解です。

第35回 問題25

- Jさん(82歳、女性)は、施設に入所している。Jさんは車いすで食堂に来て、箸やスプーンを使って、自分で食事をしている。主食は普通食、おかずは刻み食で全量摂取している。最近、車いすからずり落ちる傾向があり、首が後屈した姿勢で食事をし、むせることが多くなった。

Jさんが誤嚥をしないようにするための最初の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 食事回数の調整

2 座位姿勢の調整

3 使用食器の変更

4 食事の量の調整

5 食事場所の変更

「首が後屈した姿勢で食事をし、むせることが多くなった。」とありますので、選択肢2の座位姿勢の調整が最初にすべき対応です。

第35回 問題26

- 次のうち、誤嚥しやすい高齢者の脱水予防のために確認することとして、最も優先すべきものを1つ選びなさい。

1 義歯の装着状態

2 上肢の関節可動域

3 睡眠時間

4 夜間の咳込みの有無

5 摂取している水分の形状

選択肢5が正解です。水分の形状として、サラサラした形状だと誤嚥しやすいため、とろみをつけるなどの対応が重要です。

第35回 問題87

- 利用者が食事中にむせ込んだときの介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 上を向いてもらう。

2 お茶を飲んでもらう。

3 深呼吸をしてもらう。

4 口の中のものを飲み込んでもらう。

5 しっかりと咳を続けてもらう。

選択肢5が正解です。

第34回 問題44

- Aさん(78歳、男性、要介護2)は、脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症で嚥下障害がある。自宅で妻と二人暮らしで、訪問介護(ホームヘルプサービス)を週1回利用している。訪問時、妻から、「飲み込みの難しいときがある。上手に食べさせるにはどうしたらよいか」と相談があった。

訪問介護員(ホームヘルパー)の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 食事のときは、いすに浅く座るように勧める。

2 会話をしながら食事をするように勧める。

3 食事の後に嚥下体操をするように勧める。

4 肉、野菜、魚などは軟らかく調理するように勧める。

5 おかずを細かく刻むように勧める。

1 食事のときは、いすに浅く座るように勧める。

誤りです。椅子に浅く腰掛けると顎が上を向いて誤嚥しやすいため、深く腰掛けます。

2 会話をしながら食事をするように勧める。

誤りです。会話をしながら食事をすると誤嚥につながる可能性があります。

3 食事の後に嚥下体操をするように勧める。

誤りです。嚥下に必要な首や口周り、喉の運動をする嚥下体操は食事の前に行います。

4 肉、野菜、魚などは軟らかく調理するように勧める。

これが正解です。

5 おかずを細かく刻むように勧める。

誤りです。おかずを細かく刻むと飲み込みづらくなり誤嚥につながる可能性があります。

第36回 問題24

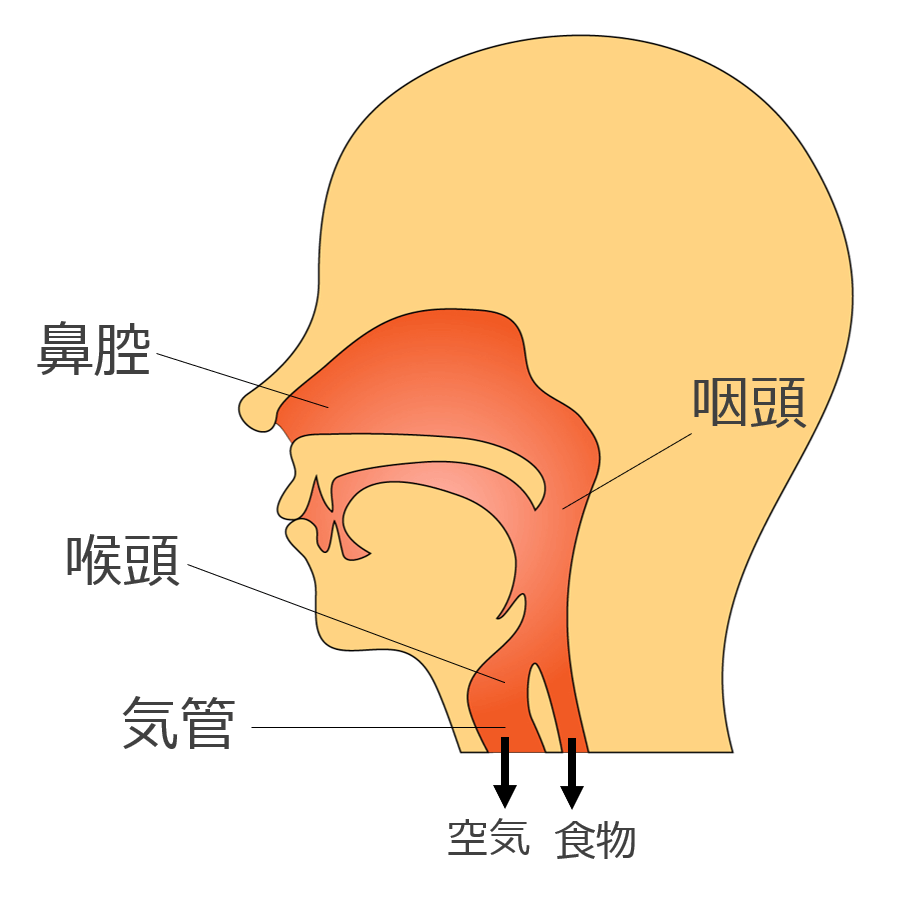

- 食物が入り誤嚥が生じる部位として、適切なものを1つ選びなさい。

1 扁桃

2 食道

3 耳管

4 気管

5 咽頭

選択肢4の気管が正解です。

第36回 問題25

- Gさん(79歳、男性)は、介護老人保健施設に入所している。Gさんは普段から食べ物をかきこむように食べる様子がみられ、最近はむせることが多くなった。義歯は使用していない。食事は普通食を摂取している。ある日の昼食時、唐揚げを口の中に入れたあと、喉をつかむようなしぐさをし、苦しそうな表情になった。

Gさんに起きていることとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 心筋梗塞(myocardial infarction)

2 蕁麻疹(urticaria)

3 誤嚥性肺炎(aspiration pneumonia)

4 食中毒(foodborne disease)

5 窒息(choking)

「唐揚げを口の中に入れたあと、喉をつかむようなしぐさをし、苦しそうな表情になった」というのは選択肢5の窒息のサインです。

第36回 問題88

- 次のうち、嚥下機能の低下している利用者に提供するおやつとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 クッキー

2 カステラ

3 もなか

4 餅- 5 プリン

選択肢5が正解です。プリンは嚥下機能が低下していても飲み込みやすいです。

次の記事

次は、「排泄」についてです。

コメント