社会福祉士は「相談援助過程」を学びますが、介護福祉士は「介護過程」を学びます。

介護過程とは介護を行うプロセスです。

介護というのは単に介護という実務をするだけでなく、その前に介護計画を立て、その前にアセスメントをして、というようにプロセスがあります。

見ていきましょう。

介護過程とは

介護過程とは、根拠に基づいて行われる一連の介護実践の進め方のことです。

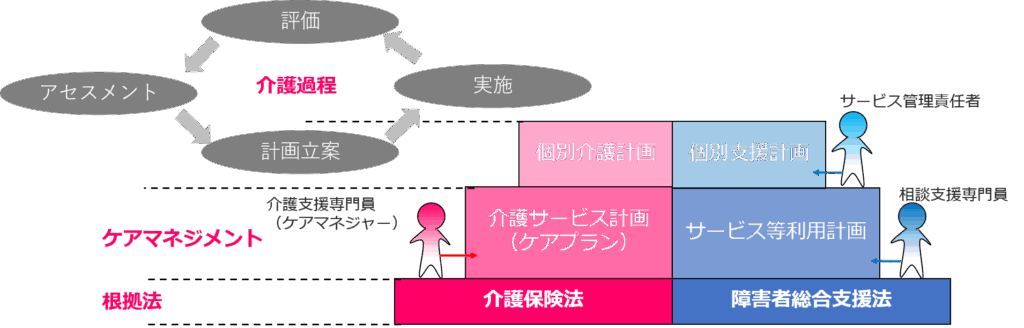

根拠に基づいた介護実践とは、「アセスメント」「計画立案」「実施」「評価」の流れで実施され、各プロセスで介護職チームがその専門性を発揮しながら取り組み、PDCAサイクルとして進められることで、目的と根拠を持った介護実践が実施されます。

根拠に基づいた介護過程の実践によって、多職種との連携も円滑化してチームアプローチにより利用者のQOL向上を目指します。

上記の内容は、厚生労働省「介護過程の実践事例集」に記載されています。

介護過程の目的

・利用者の自立を支援する

・利用者の望んでいる、よりよい生活を実現する

.png)

この点は国家試験に頻出だからよく覚えてね。当たり前のことだけど。

介護計画

介護過程では、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成したケアプランに基づいて、個別介護計画を作成します。

・抽出されたニーズを踏まえて目標を設定する

・実施した状況は客観的に記録する

アセスメント

個別介護計画を作成するためにはアセスメントを実施しなければなりません。

アセスメントは、支援する前に利用者を分析・評価して、利用者の生活課題を明確にするためのものです。

相談援助過程と介護過程

社会福祉士の相談援助過程は以下のような流れでした。

②インテーク(受理面接)

③アセスメント(事前評価)

④プランニング(個別援助計画の立案、作成)

⑤インターベンション(介入)

⑥モニタリング(経過観察)

⑦エバリュエーション(再アセスメント、事後評価)

⑧ターミネーション(終結)

⑨フォローアップ、アフターフォロー(終結後の支援)

介護過程では、アウトリーチやインテークでスクリーニングはしないので、シンプルにアセスメントをして介護計画をプランニングして、インターベンションに入ると考えればよいでしょう。

まとめ

介護保険法を根拠法に、ケアマネジメントとしてケアマネジャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づいて介護過程の中で、個別介護計画を作成します。

.png)

例えば、ケアマネジャーが居宅サービスのケアプランである「居宅サービス計画」を作成し、それに基づいてサービス提供責任者が訪問介護の個別介護計画である「訪問介護計画」を作成するという順番だね。

これは障害福祉でも同じ構造で、障害者総合支援法に基づいて相談支援専門員がサービス等利用計画を作成し、それに基づいてサービス管理責任者が個別支援計画を作成します。

ただし、個別支援計画は義務ですが、個別介護計画は義務ではありません。

事例研究(ケーススタディ)

介護過程から介護実践を振り返るために、事例研究(ケーススタディ)が行われます。

事例研究は、実際の事例(ケース)について研究するもので、事例検討(ケースカンファレンス)などがあります。

過去問

第33回 問題61

介護過程の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の健康状態の改善

2 介護福祉職の介護観の変容

3 他職種との役割の分化

4 家族の介護負担の軽減

5 利用者の生活の質の向上

選択肢5が正解です。

第32回 問題61

介護過程の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の価値観を変える。

2 利用者の療養上の世話をする。

3 利用者の経済的負担を軽減する。

4 利用者の望んでいる、よりよい生活を実現する。

5 利用者の生活習慣を改善する。

選択肢4が正解です。

第31回 問題61

介護過程の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の自立を支援する。

2 画一的に介護を実践する。

3 介護福祉職の尊厳を保持する。

4 家族介護者の自己実現を図る。

5 経験則に基づいて介護を実践する。

選択肢1が正解です。

第35回 問題106

- 介護過程を展開する目的として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 業務効率を優先する。

2 医師と連携する。

3 ケアプランを作成する。

4 画一的な介護を実現する。

5 根拠のある介護を実践する。

選択肢5が正解です。

第35回 問題107

- 次のうち、介護過程を展開した結果を評価する項目として、最も優先すべきものを1つ選びなさい。

1 実施に要した日数

2 情報収集に要した時間

3 評価に要した時間- 4 介護福祉職チームの満足度

- 5 短期目標の達成度

選択肢5が正解です。

第33回 問題62

介護福祉職の情報収集に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 五感を活用した観察を通して情報を集める。

2 一つの場面に限定して得られる情報を集める。

3 初対面のときから踏み込んで情報を集める。

4 興味のある個人情報を集める。

5 実践したい支援に沿った情報を集める。

選択肢1が正解です。アセスメントの一種です。

第33回 問題63

次の記述のうち、介護過程の展開におけるアセスメント(assessment)の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 支援内容を説明して同意を得ること。

2 具体的な支援計画を検討すること。

3 達成できる目標を設定すること。

4 支援の経過を評価すること。

5 利用者の生活課題を明確にすること。

選択肢5が正解です。

第31回 問題63

生活課題の優先順位を決定する上で、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者が要望する頻度の多いものから決定する。

2 介護福祉職が評価しやすいものから決定する。

3 家族の負担が大きく軽減するものから決定する。

4 緊急性が高いものから決定する。

5 課題に取り組む準備期間が短いものから決定する。

選択肢4が正解です。

第33回 問題64

短期目標の設定に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護福祉職の視点で目標を設定する。

2 多様な解釈ができる言葉を用いて設定する。

3 実現可能な目標を段階的に設定する。

4 長期目標とは切り離して設定する。

5 最終的に実現したい生活像を設定する。

選択肢3が正解です。

第32回 問題62

介護計画の作成に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 抽出されたニーズを踏まえて目標を設定する。

2 内容が明確であれば支援方法の記載は省略する。

3 支援方法は「~させる」と使役文で記載する。

4 利用者の正しい理解を促すために専門用語を用いる。

5 計画の見直しの時期は決めない。

選択肢1が正解です。

第32回 問題63

介護計画の実施に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護福祉職の価値観に沿って実施する。

2 実施した状況は客観的に記録する。

3 計画の内容は実施の直前に家族に伝える。

4 他職種への経過報告は目標の達成後に行う。

5 利用者の満足度よりも目標の達成を優先する。

選択肢2が正解です。

第32回 問題64

次の事例を読んで、問題64、問題65について答えなさい。

〔事 例〕

Cさん(75歳、男性、要介護1)は、脳梗塞(cerebral infarction)を発症した。

2か月前から在宅復帰を目的として介護老人保健施設に入所している。

次女は遠方から時々面会に来ているが、長女とは音信不通の状態が続いている。

Cさんは現在、右片麻痺で歩行には杖を使用している。

担当の理学療法士から、「レクリエーションには積極的に参加するなど意欲はあるが、歩行状態が思うように改善しないと悩んでいた」との報告があった。

その後、歩行訓練やレクリエーションに参加しなくなり、居室のベッドで寝て過ごすことが多くなった。また、時々尿失禁をするようになった。

Cさんは、「自宅に帰りたいのに、このまま車いすになったらどうしよう」と担当の介護福祉職に打ち明けた。

Cさんの介護過程の展開に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 長女から入所前の情報を収集する。

2 現状を再アセスメントし、生活課題を抽出する。

3 自宅に戻った後の介護計画を立案する。

4 尿失禁に対応する介護計画の実施を優先する。

5 介護計画の最終的な評価は理学療法士が担当する。

選択肢2が正解です。

第32回 問題65

次の記述のうち、Cさんの短期目標として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 車いすの使用方法を理解する。

2 居室のベッドで安静に過ごす。

3 次女との同居を実現する。

4 今まで以上に、意欲的に歩行訓練に取り組む。

5 居室を出てレクリエーションに参加する。

選択肢5が正解です。

第31回 問題64

介護計画を実施するときの留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護計画の遂行自体を目的にする。

2 実施内容は個々の介護福祉職に任せる。

3 介護福祉職の満足度を基に継続を判断する。

4 介護計画の変更内容の説明は省略する。

5 利用者の反応や変化を観察する。

選択肢5が正解です。

第35回 問題108

- 次の記述のうち、居宅サービス計画と訪問介護計画の関係として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 訪問介護計画を根拠に、居宅サービス計画を作成する。

2 居宅サービス計画の目標が変更されても、訪問介護計画は見直しをせず継続する。

3 居宅サービス計画と同じ内容を、訪問介護計画に転記する。

4 居宅サービス計画の方針に沿って、訪問介護計画を作成する。

5 訪問介護計画の終了後に、居宅サービス計画を作成する。

ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(居宅サービスのおけるケアプラン)に基づいて、サービス提供責任者が訪問介護の介護計画である訪問介護計画を作成します。ということで選択肢4が正解です。

第35回 問題113

- 介護福祉職が事例研究を行う目的として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 事業所の介護の理念の確認

2 介護福祉職の能力を調べること

3 介護過程から介護実践を振り返ること- 4 介護報酬の獲得

- 5 介護福祉職自身の満足度の充足

選択肢3が正解です。

第34回 問題61

- 介護福祉職が介護過程を展開する意義に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 チームアプローチ(team approach)による介護を提供することができる。

2 直感的な判断をもとに介護を考えることができる。

3 今までの生活から切り離した介護を提供する。

4 介護福祉職が生活を管理するための介護を考えることができる。

5 介護福祉職が実施したい介護を提供する。

選択肢1が正解です。

第37回 問題71

- 次の記述のうち、チームアプローチに関するものとして、適切なものを1つ選びなさい。

1 介護福祉職が利用者のところに行って、相談、支援を行う。

2 障害者が、地域の資源を活用して、共生社会の実現を目指す。

3 複数の専門職が共通の目標に向かって協働し、課題解決に取り組む。

4 利用者に代わって、専門職がサービスを決定する。

5 当事者が集まって体験談を話し、共に支えあう。

選択肢3が正解です。

第37回 問題109

次のうち、介護保険制度のサービス担当者会議におけるサービス提供責任者の役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 会議の主催

2 居宅サービス計画の原案の説明

3 他職種が実施したサービス内容の評価

4 訪問介護計画の作成に要した時間の報告

5 訪問介護計画の作成に必要な情報の確認

選択肢5が正解です。サービス提供責任者は訪問介護計画を作成します。

次の記事

次は「介護記録」についてです。

コメント