コミュニケーション技術としては、傾聴が基本です。

そして基本的な傾聴のための技法として以下の5種類あり、これらをまとめて「基本的傾聴の連鎖」と呼びます。

・開かれた質問&閉ざされた質問

・言い換え

・要約

・励まし

・感情の反映

基本的傾聴の連鎖

開かれた質問

開かれた質問は、相手が自由に回答できる質問のことです。

例えば、「あなたの希望はなんですか?」のような聞き方です。

閉じられた質問(閉ざされた質問)

閉じられた質問は、「はい、いいえ」など、答えが限定される質問です。

例えば、「あなたは面談を希望しますか?」のような聞き方です。

励まし

励ましは、文字通り励ますことです。

言い換え

言い換えは、相手の言葉を言い換えて伝えることです。

要約

要約は、相手の発言内容を要約して伝えることです。

感情の反映

感情の反映は、相手の感情に気付いて「仕事に失敗して落ち込んでいるのですね」などと伝えることです。

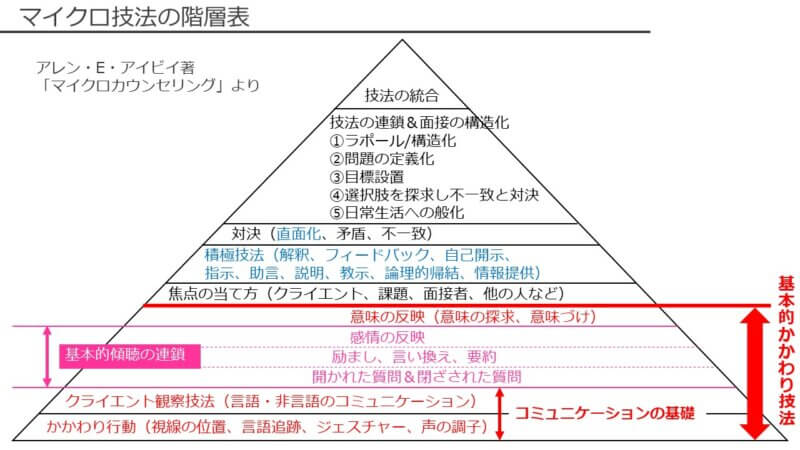

マイクロ技法の階層表

1960年代、アレン・アイビイ(Ivey, A.)は面接技法を統合したマイクロカウンセリング(マイクロ技法)を開発しました。

これまで学んできたコミュニケーション技法をヒエラルキーとして階層構造で示しています。

一番下にはコミュニケーションの基礎となる「かかわり行動」があります。

「かかわり行動」は視線、ジェスチャー、声の質などのコミュニケーションの基本です。

この「かかわり行動」を基礎として基本的傾聴の連鎖を含む「基本的かかわり技法」が土台になっています。

その上に、積極技法(解釈、自己開示、指示、助言、情報提供など)や対決(直面化)などの技法が上位の階層にあります。

直面化の技法とは、クライエントの話の内容や態度から葛藤が伺えても自身の葛藤を言葉で表出しない場合に、葛藤を伺わせる態度について話題にしたり、葛藤によって生じている話の矛盾点を指摘したりする面接技法です。

土台になっているのは「傾聴」が基本のクライエントに心理的負担の少ない技法ですが、積極技法や対決はクライエントに負荷をかけるハイレベルの技法です。

コミュニケーションの基礎

マイクロ技法の階層表では、基本的傾聴の連鎖に代表される言語コミュニケーションだけでなく、その土台となる非言語コミュニケーションや準言語コミュニケーションが示されています。

非言語コミュニケーションとは、顔の表情、視線の位置、ジェスチャーなど言語によらないコミュニケーションです。

準言語コミュニケーションとは、言語(言葉)に付随する要素である、声の大きさ、高さ、速さ、イントネーション、間などを通して伝えられるコミュニケーションのことです。コミュニケーションは単なる言葉の意味や内容だけでなく、このような準言語も重要になります。

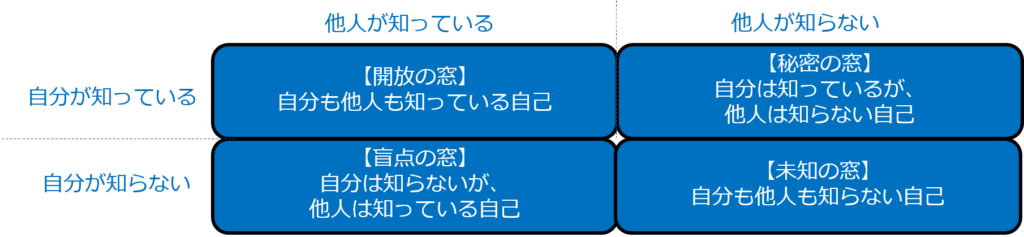

ジョハリの窓

ジョハリの窓は、1955年、心理学者のジョセフ・ルフト(Luft,J.)とハリントン・インガム(Ingham,H.)が開発した心理学モデルで、自己開示を促し、コミュニケーションを円滑にするための手法です。

ジョハリの窓は以下の4種類の窓から構成され、4つの自分の姿を知って自己開発に役立てます。

秘密の窓:自己開示していない、できていない

盲点の窓:自分自身への理解を深める

未知の窓:誰も知らない自分

「開放の窓」を広げて自己開示し、「未知の窓」を狭めるように行動することで自己開発につなげることができます。

「秘密の窓」「盲点の窓」のように自分と他人に認識のずれがある場合、その原因を探り受け入れれば、「開放の窓」が大きくなります。

アサーティブ・コミュニケーション

アサーティブ・コミュニケーションは、自分の意見や気持ちを率直に伝え、相手の意見や思いも大切にして応答するコミュニケーションの方法です。

対して、ノン・アサーティブ・コミュニケーションは、自分の意見や気持ちを伝えず我慢したり、相手の言いなりになって相手を優先するようなコミュニケーションの方法です。

もう一つ、アグレッシブ・コミュニケーションというのがあり、これは自分の意見や気持ちを一方的に主張したり、相手に対して威嚇的な態度をとって自分を優先するコミュニケーションの方法です。

過去問

第35回 問題74

- 次のうち、閉じられた質問として、適切なものを1つ選びなさい。

1 「この本は好きですか」

2 「午後はどのように過ごしますか」

3 「困っていることは何ですか」

4 「どのような歌が好きですか」

5 「なぜそう思いますか」

選択肢1が正解です。それ以外は開かれた質問になっています。

第34回 問題4

利用者とのコミュニケーション場面で、介護福祉職が行う自己開示の目的として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ジョハリの窓(Johari Window)の「開放された部分(open area)」を狭くするために行う。

2 利用者との信頼関係を形成するために行う。

3 利用者が自分自身の情報を開示するために行う。

4 利用者との信頼関係を評価するために行う。

5 自己を深く分析し、客観的に理解するために行う。

1 ジョハリの窓(Johari Window)の「開放された部分(open area)」を狭くするために行う。

誤りです。自己開示は「解放された部分」を広くするために行います。

2 利用者との信頼関係を形成するために行う。

これが正解です。

3 利用者が自分自身の情報を開示するために行う。

誤りです。これは目的ではなく結果です。

4 利用者との信頼関係を評価するために行う。

誤りです。自己開示の目的は信頼関係の評価ではなく、信頼関係の形成です。

5 自己を深く分析し、客観的に理解するために行う。

誤りです。これは自己覚知の内容です。

第34回 問題28

介護福祉職によるアサーティブ・コミュニケーション(assertive communication)として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の要求は、何も言わずにそのまま受け入れる。

2 利用者から苦情を言われたときは、沈黙して我慢する。

3 利用者を説得して介護福祉職の都合に合わせてもらう。

4 介護福祉職の提案に従うことが利用者の利益になると伝える。

5 利用者の思いを尊重しながら、介護福祉職の意見を率直に伝える。

1 利用者の要求は、何も言わずにそのまま受け入れる。

これはノン・アサーティブ・コミュニケーションです。

2 利用者から苦情を言われたときは、沈黙して我慢する。

これはノン・アサーティブ・コミュニケーションです。

3 利用者を説得して介護福祉職の都合に合わせてもらう。

これはこれはアグレッシブ・コミュニケーションです。

4 介護福祉職の提案に従うことが利用者の利益になると伝える。

これはこれはアグレッシブ・コミュニケーションです。

5 利用者の思いを尊重しながら、介護福祉職の意見を率直に伝える。

これが正解、アサーティブ・コミュニケーションです。

第32回 問題27

直面化の技法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の感情と行動の矛盾点を指摘する。

2 うなずきやあいづちを用いて、利用者の話を促す。

3 利用者が話した内容を、整理して伝える。

4 利用者が話した内容を、別の言葉を使って簡潔に返す。

5 「はい」や「いいえ」だけで答えられる質問をする。

1 利用者の感情と行動の矛盾点を指摘する。

これが正解、直面化の技法です。

2 うなずきやあいづちを用いて、利用者の話を促す。

これは「受容」です。

3 利用者が話した内容を、整理して伝える。

これは「要約」です。

4 利用者が話した内容を、別の言葉を使って簡潔に返す。

これは「言い換え」です。

5 「はい」や「いいえ」だけで答えられる質問をする。

これは「閉じられた質問」です。

第33回 問題4

Bさん(80歳、男性)は、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら自宅で一人暮らしをしている。

最近、自宅で転倒してから、一人で生活をしていくことに不安を持つこともある。

訪問介護員(ホームヘルパー)がBさんに、「お一人での生活は大丈夫ですか。

何か困っていることはありませんか」と尋ねたところ、Bさんは、「大丈夫」と不安そうな表情で答えた。

Bさんが伝えようとしたメッセージに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 言語メッセージと同じ内容を非言語メッセージで強調している。

2 言語で伝えた内容を非言語メッセージで補強している。

3 言語の代わりに非言語だけを用いてメッセージを伝えている。

4 言語メッセージと矛盾する内容を非言語メッセージで伝えている。

5 非言語メッセージを用いて言葉の流れを調整している。

選択肢4が正解です。

第33回 問題27

介護福祉職が利用者と信頼関係を形成するためのコミュニケーション技術として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の意見に賛成できなくても同意する。

2 「○○ちゃん」と親しみを込めてお互いを呼び合う。

3 介護福祉職からは質問をせずに受け身の姿勢で聞く。

4 介護福祉職の価値判断に従ってもらう。

5 介護福祉職自身の感情の動きも意識しながら関わる。

選択肢5が正解です。

第33回 問題31

利用者と家族の意向が対立する場面で、介護福祉職が両者の意向を調整するときの留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 両者が話し合いを始めるまで発言しない。

2 利用者に従うように家族を説得する。

3 利用者と家族のそれぞれの意見を聞く。

4 家族の介護負担の軽減を目的にして調整する。

5 他職種には相談せずに解決する。

選択肢3が正解です。

第33回 問題30

Gさん(55歳、男性)は父親と二人で暮らしている。

父親は週2回通所介護(デイサービス)を利用している。

Gさんは、父親が夜に何度も起きるために睡眠不足となり、仕事でミスが続き退職を決意した。

ある日、Gさんが介護福祉職に、「今後の生活が不安だ。通所介護(デイサービス)の利用をやめたいと考えている」と話した。

Gさんが、「利用をやめたい」と言った背景にある理由を知るためのコミュニケーションとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 開かれた質問をする。

2 「はい」「いいえ」で答えられる質問をする。

3 介護福祉職のペースに合わせて話してもらう。

4 事実と異なることは、訂正しながら聞く。

5 相手が話したくないことは、推測して判断する。

選択肢1が正解です。

選択肢2のような閉じられた質問では「利用をやめたい」理由はわかりません。

第32回 問題3

他者とのコミュニケーションを通した自己覚知として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 自己の弱みより強みを重視する。

2 自己の感情の動きとその背景を洞察する。

3 自己の行動を主観的に分析する。

4 自己の私生活を打ち明ける。

5 自己の価値観を他者に合わせる。

選択肢2が正解です。選択肢1は利用者の支援においては重要ですが、自己覚知という意味では自身の弱みも重視しなければなりません。

第32回 問題4

高齢者とのコミュニケーションにおける配慮として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 相手と視線が合わせられる位置で話す。

2 相手には座ってもらい、自分は立ったまま話す。

3 初対面のときから相手と密着した距離で話す。

4 相手の表情があまり見えない薄暗い場所で話す。

5 たくさんの人がいる、にぎやかな場所で話す。

選択肢1が正解です。

第32回 問題28

意欲が低下した人とのコミュニケーションの基本として、最も優先すべきものを1つ選びなさい。

1 考え方を変えるように促す。

2 早く元気を出すように励ます。

3 意欲が自然に回復するまで待つ。

4 意欲低下の背景を考える。

5 自己決定してもらうのは避ける。

選択肢4が正解です。

第32回 問題29

構音障害のある利用者とのコミュニケーションに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 閉じられた質問の活用を控える。

2 聞き取れないところは、再度言ってもらう。

3 はっきりと発音するように促す。

4 耳元で大きな声で話しかける。

5 筆談の活用を控える。

構音障害とは正しく発音できない障害です。

構音障害とは、正しく発音できない状態のことですので、選択肢2が正解です。

第32回 問題30

視覚障害者とのコミュニケーションに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 挨拶するときは後ろから声をかける。

2 話しかけることは最小限にとどめる。

3 聴覚、触覚、嗅覚を活用する。

4 声の強弱などの準言語の活用は控える。

5 方向を示すときは「あちら」「そちら」と表現する。

選択肢3が正解です。

第31回 問題3

Bさん(90歳、男性)は、介護老人福祉施設に入所することになった。

一人暮らしが長かったBさんは、入所当日、人と会話することに戸惑っている様子で、自分から話そうとはしなかった。

介護福祉職は、Bさんとコミュニケーションをとるとき、一方的な働きかけにならないように、あいづちを打ちながらBさんの発話を引き出すように心がけた。

このときの介護福祉職の対応の意図に当てはまるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 双方向のやり取り

2 感覚機能低下への配慮

3 生活史の尊重

4 認知機能の改善

5 互いの自己開示

選択肢1が正解です。

第31回 問題4

聴覚障害のある利用者と介護福祉職との間での筆談に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 中途失聴者が用いることは少ない。

2 空中に字を書くことは控える。

3 多人数での双方向のコミュニケーションに用いる。

4 図や絵よりも文字を多用する。

5 キーワードを活用して内容を伝達する。

選択肢5が正解です。

第31回 問題28

介護福祉職が行う傾聴に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者が抱いている感情を推察する。

2 利用者が話す内容を介護福祉職の価値観で判断する。

3 対話の話題を介護福祉職の関心で展開する。

4 利用者が体験した客観的事実の把握を目的とする。

5 利用者が沈黙しないように対話する。

選択肢1が正解です。

第31回 問題29

Hさん(75歳、男性)は、脳梗塞(cerebral infarction)を発症して入院し、後遺症として左片麻痺が残った。

退院後、介護老人保健施設に入所し、在宅復帰を目指してリハビリテーションに取り組んでいる。

ある日、HさんはJ介護福祉職に、「リハビリを頑張っているけれど、なかなかうまくいかない。このままで自宅に戻れるようになるのか…」と暗い表情で話しかけてきた。

このときの、Hさんに対するJ介護福祉職の共感的な応答として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「不安な気持ちに負けてはいけません」

2 「きっと自宅に戻れますよ」

3 「Hさんが不安に思う必要はありません」

4 「不安に思っているHさんがかわいそうです」

5 「リハビリがうまくいかなくて不安なのですね」

共感ですので選択肢5が正解です。

第31回 問題30

次の事例を読んで、問題30、問題31について答えなさい。

〔事 例〕

Kさん(75歳、女性)は、小学校教諭を定年退職した後、しばらく趣味やボランティア活動を楽しんでいたが、認知症(dementia)を発症し、介護老人福祉施設に入所した。

見当識障害や記憶力低下がみられた。

入所後、初めて息子夫婦が面会に来た。

Kさんは息子に向かって、「ここで、国語を教えているの」と嬉しそうに語った。

息子夫婦は面会を終えて、介護福祉職のところに相談したいとやって来た。

困惑したような表情の息子から、「母が、学校で教えていると言った時、どうしたらよいでしょうか」と質問があった。

このときの、息子に対する応答として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「ここは学校ではないので、息子さんから直してあげてください」

2 「お母さんの教員としての誇りを大切にしてあげてください」

3 「お母さんの認識を改めるための何か良い知恵はありますか」

4 「認知症(dementia)が進行しているので仕方ありません」

5 「私たちも息子さんと同じように困っているんです」

選択肢2が正解です。

第31回 問題31

Kさんの病状は進み、自分から話すことはほとんどなくなり、こちらの問いかけにも応えたり応えなかったり、という状況になった。

このようなKさんとコミュニケーションをとる方法として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 沈黙を守る。

2 表情を一定に保つ。

3 開かれた質問を使う。

4 ボディタッチを増やす。

5 コミュニケーションノートを使う。

選択肢4が正解です。

第31回 問題32

Lさん(30歳、女性)は、パートタイムで仕事をしながら、自宅で母の介護をしてきた。

ある日、母の訪問介護(ホームヘルプサービス)で訪れたM訪問介護員(ホームヘルパー)に対して、Lさんは、「寝ている間に頭の中に機械が埋め込まれて、行動を監視されている」と興奮気味に訴えた。

このときのM訪問介護員(ホームヘルパー)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 それは現実のことではないと説明する。

2 気にしなくてもよいと話をそらす。

3 Lさんの訴えを肯定も否定もせずに聞く。

4 監視されているのは間違いないと肯定する。

5 Lさんの感情に合わせて興奮気味に接する。

統合失調症の陽性症状ではないかと思われるので、選択肢3が正解です。

第36回 問題4

- Bさん(90歳、女性、要介護3)は、介護老人福祉施設に入所している。入浴日に、担当の介護福祉職が居室を訪問し、「Bさん、今日はお風呂の日です。時間は午後3時からです」と伝えた。しかし、Bさんは言っていることがわからなかったようで、「はい、何ですか」と困った様子で言った。

このときの、介護福祉職の準言語を活用した対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。- 1 強い口調で伝えた。

- 2 抑揚をつけずに伝えた。

3 大きな声でゆっくり伝えた。- 4 急かすように伝えた。

- 5 早口で伝えた。

選択肢3が正解です。

第36回 問題74

- Cさん(85歳、女性、要介護3)は、介護老人保健施設に入所しており、軽度の難聴がある。数日前から、職員は感染症対策として日常的にマスクを着用して勤務することになった。

ある日、D介護福祉職がCさんの居室を訪問すると、「孫が絵を描いて送ってくれたの」と笑いながら絵を見せてくれた。D介護福祉職はCさんの言動に共感的理解を示すために、意図的に非言語コミュニケーションを用いて対応した。

このときのD介護福祉職のCさんへの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「よかったですね」と紙に書いて渡した。- 2 目元を意識した笑顔を作り、大きくうなずいた。

3 「お孫さんの絵が届いて、うれしかったですね」と耳元で話した。

4 「私もうれしいです」と、ゆっくり話した。

5 「えがとてもじょうずです」と五十音表を用いて伝えた。

選択肢2が正解です。

第37回 問題74

- 次の記述のうち、利用者とのコミュニケーションの場面で用いる要約の技法として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 開かれた質問をして、利用者の気持ちを明らかにした。

2 共感しながら話を聞き、利用者の気持ちを受け止めた。

3 話の途中でうなずき、利用者の気持ちに同意した。

4 話の内容を総合的にまとめて返し、利用者の気持ちを整理した。

5 自己覚知を図り、利用者との人間関係の形成に努めた。

選択肢4が要約です。

次の記事

次は、援助者と利用者の援助関係について。

コメント