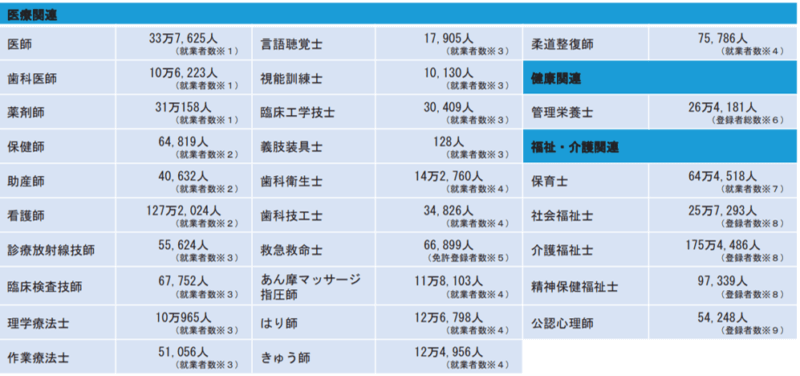

医療福祉系のさまざまな国家資格について見ていきましょう。

特に頻出の、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)をしっかり覚えてください。

医療系国家資格

医師

医師という国家資格は業務独占でもあり名称独占でもあることを覚えておきましょう。

業務独占というのはその資格を持った人でなければ行えないということ。名称独占というのはその名称を用いることができるのはその資格を持った人だけであるということだよ。

例えば社会福祉士の仕事は社会福祉士資格を持っていない人にも許されています。

しかし名称独占ですから社会福祉士という名称を用いることはできません。

医師の業務には「薬の処方」があります。「薬の処方」は薬剤師の仕事ではありません。

「医薬分業」といいます。

覚えておきましょう。

薬剤師

上にも書きましたが、薬剤師の仕事は薬の処方ではなく調剤です。

薬剤師も業務独占かつ名称独占です。

理学療法士(PT:Physical Therapist)

理学療法士が行う治療の対象は身体障害者です。

歩くとか立ち上がるといった基本動作のリハビリを行うのが理学療法士です。

医療機関だけでなくスポーツ関連施設などにもいたりするよね。

理学療法士が業務を行うには、医師の指示が必要であることも覚えておいてください。

作業療法士(OT:Occupational Therapist)

作業療法士の治療の対象は身体障害者と精神障害者です。

理学療法士と異なるのは精神障害者が対象であることです。

業務内容は食事や料理など応用動作のリハビリで、理学療法で基本的動作ができるようになった人等が、さらなる応用動作のリハビリや、心の問題のリハビリにも取り組みます。

ですので福祉施設や児童養護施設などに配置されたりします。

言語聴覚士(ST:Speech-Language-Hearing Therapist)

言語聴覚士は言語、音声、嚥下に関するリハビリを行います。

例えば、失語症のリハビリなどには言語聴覚士が活躍します。

資格の名称からは「嚥下」が想像しにくいのでよく試験に出ます。

言語聴覚士の役割として、嚥下のリハビリがあることを覚えておいてください。

「嚥下(えんげ)」というのは食べ物を飲み込むこと。

「燕(ツバメ)」という字が含まれていて、これはツバメの子が大きな口を開けて親から食べ物をもらう様子からだね。

看護師、助産師、保健師

保健師助産師看護師法において、看護師と助産師は「業務独占かつ名称独占」で、保健師は「名称独占」です。

2007年以前は、保健師だけが名称独占で、看護師と助産師は名称独占ではありませんでした。

昔は看護師と助産師は「業務独占だけど名称独占でない」という珍しい形だったよ。

2007年の法改正によって看護師も助産師も名称独占になりました。

ちなみに、看護師は国家資格だけど、准看護師は都道府県知事発行する免許だよ。

管理栄養士

管理栄養士は、栄養に関する高度な専門知識と技術を持ち、個々の状態に合わせた栄養指導や食事管理を行う国家資格を持つ専門家です。名称独占であり業務独占の資格ではありません。

福祉系国家資格

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、全て名称独占の資格です。

社会福祉士の業務で医師の指示が必要な業務はありませんが、精神保健福祉士の業務には一部医師の指導が必要なものがあります。基本的に医療系国家資格はすべて医師の指示が必要ですが、福祉系国家資格では介護福祉士は医師の指示が必要な業務がありますが社会福祉士はありません。精神保健福祉士は指示よりも弱い指導という表現になっています。

社会福祉士は国家資格だけど、認定社会福祉士や認定上級社会福祉士は国家資格ではないよ。

資格の更新

運転免許などの国家資格は「免許」なので更新が必要ですが、社会福祉士も介護福祉士も免許制ではないので更新の必要はありません。

医師や看護師は免許制ですが国家資格なので更新は必要ありません。

教員免許などもそうですが、免許制の資格は業務独占であって更新は必要ありません。

ただし、医療福祉系国家資格で唯一、更新が必要な資格として「介護支援専門相談員(ケアマネ)」を覚えておいてください。

5年毎の更新が必要です。

まとめ

重要な国家資格をまとめてみます。

| 資格 | 業務独占 | 名称独占 | 根拠法 | 対象 | 特記すべき業務 |

|---|---|---|---|---|---|

| 医師 | 〇 | 〇 | 医師法 | 薬の処方 | |

| 薬剤師 | 〇 | 〇 | 薬剤師法 | 薬の調剤 | |

| 看護師 | 〇 | 〇 | 保健師助産師看護師法 | ||

| 助産師 | 〇 | 〇 | 保健師助産師看護師法 | ||

| 保健師 | 〇 | 保健師助産師看護師法 | 看護師資格が必要 | ||

| 理学療法士 | 〇 | 理学療法士及び作業療法士法 | 身体障害者 | 基本動作のリハビリ | |

| 作業療法士 | 〇 | 理学療法士及び作業療法士法 | 身体・精神障害者 | 心と体の両面から、応用動作のリハビリ | |

| 言語聴覚士 | 〇 | 言語聴覚士法 | 言語機能や摂食・嚥下機能のリハビリ等 | ||

| 管理栄養士 | 〇 | 栄養士法 | |||

| 歯科衛生士 | 〇 | 〇 | 歯科衛生士法 | ||

| 歯科技工士 | 〇 | 歯科技工士法 | |||

| 診療放射線技師 | 〇 | 〇 | 診療放射線技師法 | ||

| 衛生検査技師 | 〇 | 臨床検査技師等に関する法律 | |||

| 臨床検査技師 | 〇 | 臨床検査技師等に関する法律 | 血液検査や尿検査等の検査 | ||

| 臨床工学技師 | 〇 | 臨床工学技士法 | 生命維持装置の操作等 | ||

| 視能訓練士 | 〇 | 視能訓練士法 | |||

| 技師装具士 | 〇 | 技師装具士法 | |||

| 救急救命士 | 〇 | 救急救命士法 | |||

| 社会福祉士 | 〇 | 社会福祉士及び介護福祉士法 | ※医師の指示が必要な業務はない | ||

| 介護福祉士 | 〇 | 社会福祉士及び介護福祉士法 | ※一部医師の指示で行う業務あり | ||

| 精神保健福祉士 | 〇 | 精神保健福祉士法 | ※一部医師の指導で行う業務あり | ||

| 公認心理師 | 〇 | 公認心理師法 |

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は国家試験に頻出です。

3つとも名称独占の資格ですが、診療の補助として行う業務は業務独占でもあります。

全ての業務を業務独占にしてしまうと、これまで看護師等が行っていたリハビリなどができなくなってしまうので弊害が大きいよ。多くの資格で「名称独占」のみになっているのはそういう理由からじゃないのかな。

これら3資格で覚えておくべきは、治療対象と業務内容です。

特に作業療法士の治療対象は精神障害者を含みますが、理学療法士は含まないことを覚えておきましょう。

医師や看護師、薬剤師などは「師」だけど、社会福祉士や介護福祉士、理学療法士や作業療法士は「士」だね。この「師」と「士」の使い分けを知りたい方は以下の記事で。

過去問

第32回 問題40

介護老人保健施設の利用者の身じたくに関する専門職の役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、洗面時の関節可動域の制限を改善する。

2 支援相談員は、着脱に使用する福祉用具を選定する。

3 栄養士は、破損した義歯を修復する。

4 看護師は、糖尿病(diabetes mellitus)に伴う管理が必要な利用者の爪切りを行う。

5 理学療法士は、身体状況に合わせて衣類を作り直す。

選択肢4が正解です。

第31回 問題14

障害者を支援する専門職の主たる業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 社会福祉士は、福祉関連法に定められた援護、措置の事務を行う。

2 精神保健福祉士は、心理検査を実施して精神面の判定を行う。

3 理学療法士は、手芸や工作の作業、家事の訓練を行う。

4 言語聴覚士は、聴覚検査や言語訓練、嚥下訓練を行う。

5 栄養士は、摂食の訓練や摂食のための自助具の作成を行う。

1 社会福祉士は、福祉関連法に定められた援護、措置の事務を行う。

これは福祉事務所の仕事です。

2 精神保健福祉士は、心理検査を実施して精神面の判定を行う。

これは医師や公認心理師の仕事です。

3 理学療法士は、手芸や工作の作業、家事の訓練を行う。

これは作業療法士の仕事です。

4 言語聴覚士は、聴覚検査や言語訓練、嚥下訓練を行う。

これが正解です。

5 栄養士は、摂食の訓練や摂食のための自助具の作成を行う。

摂食の訓練は言語聴覚士、自助具の作成は作業療法士の仕事です。

第32回 問題24

介護の実践における多職種連携に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 医師が多職種連携の中心となる介護実践のことである。

2 民生委員やボランティアは、多職種連携のチームから除かれる。

3 医療と介護の連携とは、利用者の体調不良時に医療機関を受診させることを指す。

4 要介護度の改善を優先して、多職種連携によるケアプランを作成する。

5 利用者のケアの方向性に関する情報を共有して、課題の解決に取り組む。

選択肢5が正解です。

第33回 問題109

介護福祉職が経管栄養を実施するときに、注入量を指示する者として、適切なものを1つ選びなさい。

1 医師

2 看護師

3 訪問看護事業所の管理者

4 訪問介護事業所の管理者

5 介護支援専門員(ケアマネジャー)

選択肢1が正解です。

第32回 問題76

糖尿病のある高齢者(要介護1)が転倒して、骨折した。

入院治療後に再び自宅療養を続けるための専門職の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

1 看護師は、糖尿病の薬の処方箋を交付する。

2 理学療法士は、糖尿病(diabetes mellitus)の食事メニューを考える。

3 管理栄養士は、自宅で料理ができるような作業訓練をする。

4 訪問介護員(ホームヘルパー)は、居宅サービス計画を立案する。

5 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、訪問リハビリテーションの利用を提案する。

1 看護師は、糖尿病の薬の処方箋を交付する。

薬の処方箋を交付できるのは医師だけです。

2 理学療法士は、糖尿病の食事メニューを考える。

これは管理栄養士の役割です。

3 管理栄養士は、自宅で料理ができるような作業訓練をする。

これは作業療法士の役割です。

4 訪問介護員(ホームヘルパー)は、居宅サービス計画を立案する。

これはケアマネの役割です。

5 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、訪問リハビリテーションの利用を提案する。

これが正解です。

第35回 問題71

- 介護保険施設における専門職の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の栄養ケア・マネジメントは、薬剤師が行う。

2 認知症(dementia)の診断と治療は、作業療法士が行う。

3 利用者の療養上の世話又は診療の補助は、社会福祉士が行う。

4 日常生活を営むのに必要な身体機能改善や機能訓練は、歯科衛生士が行う。

5 施設サービス計画の作成は、介護支援専門員が行う。

1 利用者の栄養ケア・マネジメントは、薬剤師が行う。

これは管理栄養士の役割です。

2 認知症(dementia)の診断と治療は、作業療法士が行う。

これは医師の役割です。

3 利用者の療養上の世話又は診療の補助は、社会福祉士が行う。

これは看護師の役割です。

4 日常生活を営むのに必要な身体機能改善や機能訓練は、歯科衛生士が行う。

これは理学療法士の役割です。

5 施設サービス計画の作成は、介護支援専門員が行う。

これが正解です。

第34回 問題46

- 利用者の食事支援に関して、介護福祉職が連携する職種として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 スプーンや箸がうまく使えないときは、食事動作の訓練を言語聴覚士に依頼する。

2 咀嚼障害があるときは、義歯の調整を作業療法士に依頼する。

3 座位の保持が困難なときは、体幹訓練を理学療法士に依頼する。

4 摂食・嚥下障害があるときは、嚥下訓練を義肢装具士に依頼する。- 5 食べ残しが目立つときは、献立や調理方法の変更を社会福祉士に依頼する。

1 スプーンや箸がうまく使えないときは、食事動作の訓練を言語聴覚士に依頼する。

誤りです。食事動作の訓練は作業療法士の役割です。

2 咀嚼障害があるときは、義歯の調整を作業療法士に依頼する。

誤りです。義歯の調整は歯科医師の役割です。

3 座位の保持が困難なときは、体幹訓練を理学療法士に依頼する。

これが正解です。理学療法士の役割はこのような基本動作の訓練です。作業療法士は食事などの応用動作の訓練です。

4 摂食・嚥下障害があるときは、嚥下訓練を義肢装具士に依頼する。

誤りです。嚥下訓練は言語聴覚士の役割です。

5 食べ残しが目立つときは、献立や調理方法の変更を社会福祉士に依頼する。

誤りです。献立や調理方法の変更は管理栄養士の役割です。

第36回 問題89

- 介護老人福祉施設の介護福祉職が、管理栄養士と連携することが必要な利用者の状態として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 利用者の食べ残しが目立つ。

- 2 経管栄養をしている利用者が嘔吐する。

3 利用者の食事中の姿勢が不安定である。

4 利用者の義歯がぐらついている。

5 利用者の摂食・嚥下の機能訓練が必要である。

1 利用者の食べ残しが目立つ。

これが正解、管理栄養士と連携します。

2 経管栄養をしている利用者が嘔吐する。

誤りです。これは看護師と連携します。

3 利用者の食事中の姿勢が不安定である。

誤りです。これは理学療法士や作業療法士と連携します。

4 利用者の義歯がぐらついている。

誤りです。これは歯科医師と連携します。

5 利用者の摂食・嚥下の機能訓練が必要である。

誤りです。これは言語聴覚士と連携します。

次の記事

次は、介護福祉士の根拠法である「社会福祉士及び介護福祉士法」です。

コメント