次は、排泄について。介護では排泄の介助や失禁への対応が必要です。失禁を防ぐためにどうすればよいか等、知識をもっておきましょう。

排尿

尿について

正常な尿の性質について、以下の点を押さえておきましょう。

・弱酸性(中性)

・排尿直後はアンモニア臭はしない

・たんぱく質は含まれない

・糖は含まれない

尿失禁

反射性尿失禁

脊髄損傷などの障害で尿意を感じられずに起こる失禁です。

心因性頻尿

失禁への不安から頻尿になることです。

溢流性尿失禁(いつりゅうせいにょうしっきん)

「溢」は「あふれる」という意味です。

前立腺肥大などによって排尿できず、尿が溢れることで失禁します。

機能性尿失禁

認知症や麻痺などが原因でトイレに間に合わずに失禁することです。

認知症の場合は認知機能の低下、麻痺の場合は身体機能の低下、つまり「機能」の低下による失禁が機能性尿失禁です。

腹圧性尿失禁

くしゃみや咳などで腹圧がかかって尿が漏れることです。

.png)

爆笑しておしっこ漏らすこともあるよね。

切迫性尿失禁

強い尿意があって我慢できずに失禁することです。

何か別の病気が原因となっていることもあります。

尿路感染症

尿路感染症は、尿路に細菌(大腸菌、ブドウ球菌など)が侵入して炎症が起きる感染症です。腎盂腎炎や膀胱炎を発症する危険性があるため、予防のために陰部や臀部を清潔に保つことが大切です。

.png)

おむつを着用していると尿路感染症になりやすいね。

排便

排便の仕組み

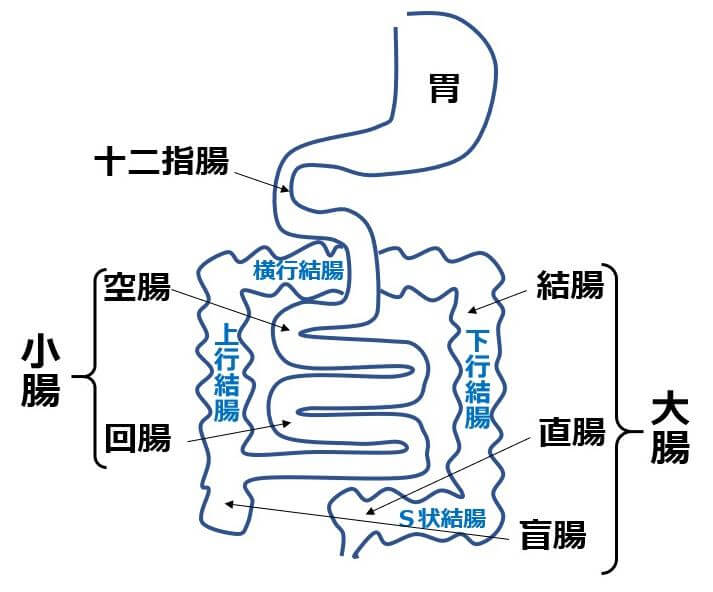

排便の仕組みは、①胃・結腸反射、②結腸の蠕動運動、③直腸の排便反射、の3つに分けられます。

| ①胃・結腸反射 | 食べ物が胃に入ると結腸が反射的に蠕動運動を起こす |

| ②結腸の蠕動運動 | 結腸の蠕動運動で食べ物が上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸と運ばれる |

| ③直腸の排便反射 | 直腸にある程度便が溜まると便意を感じる |

排便が促される条件として、以下の点を押さえておきましょう。

・副交感神経優位

・外肛門括約筋を弛緩させる

便秘

器質性便秘

器質性便秘は、小腸や大腸、肛門などの疾患によって便の通過が物理的に妨げられて便秘になることです。

機能性便秘

機能性便秘は、食事や運動などの生活習慣が原因で大腸が機能不全を起こした状態です。

以下の3種類があります。

弛緩性便秘

弛緩性便秘は、食物繊維不足や運動不足、筋力低下などによって大腸の運動機能が低下することで起こる便秘です。

けいれん性便秘

けいれん性便秘は、自律神経のバランスが崩れ、大腸の過緊張によって蠕動運動が激しくなりすぎ痙攣が起こることで腸内に便が滞ることです。

けいれん性便秘では、ウサギの糞のような硬くてコロコロした便が出ます。

直腸性便秘

直腸性便秘は、便意を我慢したり浣腸などのしすぎによって便意を催さなくなるために起こる便秘です。

便失禁

切迫性便失禁

切迫性便失禁は、外肛門括約筋の障害による、急激な便意と下痢が特徴です。

漏出性便失禁

漏出性便失禁は、内肛門括約筋の低下による便意のない便漏れです。

機能性便失禁

機能性便失禁は、認知機能や身体的機能の低下による便漏れです。

ブリストル便性状スケール

ブリストル便性状スケール(BSFS:Bristol Stool Form Scale)は、便の形状と硬さを7段階で分類し、便の状態を評価するための指標です。

| 形状 | 説明 |

|---|---|

| コロコロ便 | 硬くてコロコロの兎糞状の便 |

| 硬い便 | ソーセージ状(バナナ状)であるが硬い便 |

| やや硬い便 | 表面にひび割れのあるソーセージ状の便 |

| 普通便 | 表面が滑らかで柔らかいソーセージ状か蛇のようなとぐろを巻く便 |

| やや柔らかい便 | やわらかい半固形状の便 |

| 泥状便 | 境界がほぐれた不定形の便 |

| 水様便 | 水様で、固形物を含まない液体状の便 |

過去問

第32回 問題104

正常な尿に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 1日に約1gのたんぱく質が排出される。

2 1日に約10gのブドウ糖が排出される。

3 排尿直後はアンモニア臭がする。

4 排尿直後はアルカリ性である。

5 排尿直後は淡黄色で透明である。

1 1日に約1gのたんぱく質が排出される。

正常な尿にはたんぱく質が混ざることはほとんどなく、腎臓に異常がある時に腎臓の濾過機能が低下してたんぱく質が混ざることがあります。

2 1日に約10gのブドウ糖が排出される。

正常な尿にブドウ糖が含まれることはありません。

糖尿病などの場合は含まれます。

3 排尿直後はアンモニア臭がする。

正常な尿は、排尿直後にアンモニア臭はしません。

排尿後に空気に触れることで細菌が繁殖して臭いが発生します。

4 排尿直後はアルカリ性である。

正常な尿は弱酸性です。

5 排尿直後は淡黄色で透明である。

これが正解です。

第31回 問題72

尿失禁に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 認知症で尿を漏らすのを、腹圧性尿失禁という。

2 トイレまで我慢できずに尿を漏らすのを、切迫性尿失禁という。

3 重い物を持った時に尿を漏らすのを、混合性尿失禁という。

4 いろいろな原因が重なって尿を漏らすのを、溢流性尿失禁という。

5 前立腺肥大症で尿を漏らすのを、機能性尿失禁という。

1 認知症で尿を漏らすのを、腹圧性尿失禁という。

トイレの場所がわからないとか排尿自体が何かわからなくなることもあり、失禁します。

2 トイレまで我慢できずに尿を漏らすのを、切迫性尿失禁という。

これが正解です。

3 重い物を持った時に尿を漏らすのを、混合性尿失禁という。

これは「腹圧性尿失禁」です。

4 いろいろな原因が重なって尿を漏らすのを、溢流性尿失禁という。

溢流性尿失禁は下の選択肢5です。

5 前立腺肥大症で尿を漏らすのを、機能性尿失禁という。

前立腺肥大症で排尿が困難になり、残尿が溢れて失禁するのは「溢流性尿失禁」です。

第32回 問題103

Jさん(80歳、男性)は、アルツハイマー型認知症と診断され、半年前から認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居している。

最近、Jさんは、トイレに行きたいと言ってグループホーム内を歩き回った後に、失禁するようになった。

Jさんの排泄の状態として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 反射性尿失禁

2 心因性頻尿

3 溢流性尿失禁

4 機能性尿失禁

5 腹圧性尿失禁

Jさんは認知症でトイレの場所がわからず、間に合わず失禁しているので、選択肢4の機能性尿失禁です。

第31回 問題51

Cさん(81歳、女性)は、介護老人保健施設に入所している。

腹圧性尿失禁があり、トイレでの排泄や下着の交換には介護が必要だが、遠慮して下着の交換を申し出ないことがある。

食堂で昼食をとっている最中に激しくむせ込んでいたので背中をさすったところ、むせ込みは収まったが失禁をしたらしく、周囲に尿臭が漂った。

このときの介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 尿臭がすることを伝える。

2 下着が濡れていないかと尋ねる。

3 むせた時に尿が漏れなかったかと尋ねる。

4 トイレに誘導して、下着を交換する。

5 Cさんが下着を替えてほしいと言うまで待つ。

選択肢4が正解です。

第33回 問題74

高齢者の便秘に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 大腸がんは、器質性便秘の原因になる。

2 弛緩性便秘はまれである。

3 けいれん性便秘では、大きく柔らかい便がでる。

4 直腸性便秘は、便が直腸に送られてこないために起こる。

5 薬剤で、便秘になることはまれである。

1 大腸がんは、器質性便秘の原因になる。

これが正解です。

2 弛緩性便秘はまれである。

高齢者は運動不足や筋力低下などで腸の運動機能が弱って弛緩性便秘になりやすいです。

3 けいれん性便秘では、大きく柔らかい便がでる。

けいれん性便秘ではウサギの糞のような硬くてコロコロとした便がでます。

4 直腸性便秘は、便が直腸に送られてこないために起こる。

直腸性便秘は、直腸まで便が運ばれてきても便意を催さずに便秘が起こります。

5 薬剤で、便秘になることはまれである。

薬剤で便秘になることは多いです。

第31回 問題105

排便の仕組みに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 仰臥位は、排便しやすい姿勢である。

2 交感神経は、直腸の蠕動運動を促進させる。

3 食事をとると、便意はおさまる。

4 息を吐きながら腹圧を低下させると、排便は促される。

5 排便時には、外肛門括約筋を意識的に弛緩させる。

1 仰臥位は、排便しやすい姿勢である。

仰臥位は仰向けに寝る状態なので排便がしやすい姿勢ではありません。

2 交感神経は、直腸の蠕動運動を促進させる。

直腸の蠕動運動を促進するのは副交感神経です。

3 食事をとると、便意はおさまる。

食事を摂ると便意を催します。

4 息を吐きながら腹圧を低下させると、排便は促される。

腹圧を下げると排便は促されません。

5 排便時には、外肛門括約筋を意識的に弛緩させる。

これが正解です。

第31回 問題50

ベッド上で腰上げが可能な高齢者への、差し込み便器による排泄介護の方法として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 使用前の便器は温めておく。

2 便器を差し込むときは両脚を伸ばしてもらう。

3 男性の場合は、トイレットペーパーを陰茎の先端に当てておく。

4 便器の位置を確認したらベッドを水平にする。

5 排泄中はベッドサイドで待機する。

常識的に考えて、選択肢1が正解です。

利用者の気持ちを考えれば。

差し込み便器というものを知らなくても、寝ていながら便器を差し込んで排泄できる器具だと想像すれば、選択肢2や4などは間違いだとわかりますね。

第31回 問題75

高齢者の便秘に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 1日に1回、排便がない状態をいう。

2 病気が原因となることは、まれである。

3 腹筋の筋力低下は、原因となる。

4 薬剤が原因となることは、まれである。

5 下剤の服用を優先する。

選択肢3が正解です。

第33回 問題48

Kさん(72歳、女性、要介護2)は、脳梗塞で入院したが回復し、自宅への退院に向けてリハビリテーションに取り組んでいる。

トイレへは手すりを使って移動し、トイレ動作は自立している。退院後も自宅のトイレでの排泄を希望している。

Kさんが自宅のトイレで排泄を実現するために必要な情報として、最も優先されるものを1つ選びなさい。

1 便意・尿意の有無

2 飲食の状況

3 衣服の着脱の様子

4 家族介護者の有無

5 トイレまでの通路の状況

選択肢5が正解です。

第32回 問題105

弛緩性便秘の原因に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 食物繊維の摂取不足

2 排便を我慢する習慣

3 腹圧の低下

4 大腸のけいれん

5 がんによる通過障害

1 食物繊維の摂取不足

これが正解です。

2 排便を我慢する習慣

これは直腸性便秘です。

3 腹圧の低下

これは直腸性便秘です。

4 大腸のけいれん

これはけいれん性便秘です。

5 がんによる通過障害

これは器質性便秘です。

第31回 問題52

数日前から下痢を繰り返している在宅の高齢者について、訪問介護員(ホームヘルパー)が入手すべき次の情報のうち、最も緊急度の高いものを1つ選びなさい。

1 意識の状態

2 食事の内容

3 下痢の回数

4 水分の摂取量

5 肛門部の皮膚の状態

選択肢1が正解です。

脱水症状の恐れがあるので意識の状態を確認します。

第33回 問題104

Gさん(83歳、女性)は、認知機能は正常で、日常生活は杖歩行で自立し外出もしていた。

最近、外出が減ったため理由を尋ねたところ、咳やくしゃみで尿が漏れることが多いため外出を控えていると言った。

Gさんの尿失禁として、適切なものを1つ選びなさい。

1 機能性尿失禁

2 腹圧性尿失禁

3 溢流性尿失禁

4 反射性尿失禁

5 切迫性尿失禁

選択肢2が正解です。

第33回 問題105

次のうち、便秘の原因として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease)

2 経管栄養

3 消化管切除

4 感染性腸炎(infectious enteritis)

5 長期臥床

選択肢5が正解です。

長期臥床は運動不足になるため、弛緩性便秘につながります。

第35回 問題93

- 胃・結腸反射を利用して、生理的排便を促すための介護福祉職の支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 歩行を促す。- 2 起床後に冷水を飲んでもらう。

3 腹部のマッサージをする。- 4 便座に誘導する。

- 5 離床する時間を増やす。

1 歩行を促す。

誤りです。これは結腸の蠕動運動を促します。

2 起床後に冷水を飲んでもらう。

これが正解です。胃・結腸反射を促します。

3 腹部のマッサージをする。

誤りです。これは結腸の蠕動運動を促します。

4 便座に誘導する。

誤りです。

5 離床する時間を増やす。

誤りです。これは結腸の蠕動運動を促します。

第34回 問題51

- 便秘の傾向がある高齢者に自然排便を促すための介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 朝食を抜くように勧める。

2 油を控えるように勧める。

3 散歩をするように勧める。

4 腰部を冷やすように勧める。- 5 就寝前にトイレに座るように勧める。

1 朝食を抜くように勧める。

誤りです。朝食を摂ることで腸の蠕動運動が活発になり排便が促されます。

2 油を控えるように勧める。

誤りです。油は腸の潤滑油として働き排便を促します。

3 散歩をするように勧める。

これが正解です。

4 腰部を冷やすように勧める。

誤りです。腰部を冷やすと腸の働きが鈍くなってしまいます。

5 就寝前にトイレに座るように勧める。

誤りです。就寝前ではなく食後などにトイレに座るのが良いです。

第34回 問題52

- 認知機能の低下による機能性尿失禁で、夜間、トイレではない場所で排尿してしまう利用者への対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 日中、足上げ運動をする。

2 ズボンのゴムひもを緩いものに変える。

3 膀胱訓練を行う。

4 排泄してしまう場所に入れないようにする。- 5 トイレの照明をつけて、ドアを開けておく。

1 日中、足上げ運動をする。

誤りです。足上げ運動は腹圧性尿失禁や切迫性尿失禁を改善するための下肢筋力強化のためには良いですが、機能性尿失禁への対応としては不適切です。

2 ズボンのゴムひもを緩いものに変える。

誤りです。これは切迫性尿失禁への対応にはなりますが、機能性尿失禁への対応としては不適切です。

3 膀胱訓練を行う。

誤りです。これは切迫性尿失禁や頻尿への対応にはなりますが、機能性尿失禁への対応としては不適切です。

4 排泄してしまう場所に入れないようにする。

誤りです。

5 トイレの照明をつけて、ドアを開けておく。

これが正解です。認知症や麻痺などが原因でトイレに間に合わずに失禁することですので、トイレの場所を視認しやすくすることは適切です。

第34回 問題106

- 次のうち、ブリストル便性状スケールの普通便に該当するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 水様便

2 硬い便

3 泥状便

4 コロコロ便

5 やや軟らかい便

選択肢5が正解です。

第36回 問題37

- 次のうち、前立腺肥大症(prostatic hypertrophy)に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 抗利尿ホルモンが関与している。

- 2 症状が進むと無尿になる。

3 初期には頻尿が出現する。

4 進行すると透析の対象になる。

5 骨盤底筋訓練で回復が期待できる。

1 抗利尿ホルモンが関与している。

誤りです。抗利尿ホルモンの分泌が低下すると尿の濃縮機能が低下し頻尿になります。

2 症状が進むと無尿になる。

誤りです。無尿とは腎臓の機能障害によって1日の尿量が100ml以下(通常は1000~1500ml)の状態をいいますが、前立腺肥大症では症状が進むと尿閉が起こります。これは膀胱に溜まった尿の排泄が困難になる状態です。

3 初期には頻尿が出現する。

これが正解です。初期には頻尿や軽度の排尿困難、中期には残尿、頻尿、排尿困難、切迫性尿失禁、後期には残尿や尿閉による溢流性尿失禁が現れます。

4 進行すると透析の対象になる。

誤りです。

5 骨盤底筋訓練で回復が期待できる。

誤りです。骨盤底筋訓練は腹圧性尿失禁の治療法です。

第36回 問題94

- Jさん(84歳、女性、要介護3)は、認知症(dementia)があり、夫(86歳、要支援1)と二人暮らしである。Jさんは尿意はあるが、夫の介護負担を軽減するため終日おむつを使用しており、尿路感染症(urinary tract infection)を繰り返していた。夫が体調不良になったので、Jさんは介護老人福祉施設に入所した。

Jさんの尿路感染症(urinary tract infection)を予防する介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。- 1 尿の性状を観察する。

- 2 体温の変化を観察する。

3 陰部洗浄の回数を検討する。

4 おむつを使わないで、トイレに誘導する。- 5 膀胱留置カテーテルの使用を提案する。

尿路感染症の原因はおむつの着用だと推測されます。しっかりトイレ誘導をすれば、Jさんはおむつの着用を見直せる状況なので、選択肢4が正解です。

第36回 問題96

- 介護福祉職が行うことができる、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた排便の介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 浣腸液は、39℃~40℃に温める。

- 2 浣腸液を注入するときは、立位をとるように声をかける。

- 3 浣腸液は、すばやく注入する。

- 4 浣腸液を注入したら、すぐに排便するように声をかける。

- 5 排便がない場合は、新しい浣腸液を再注入する。

1 浣腸液は、39℃~40℃に温める。

これが正解です。浣腸液は常温で保管しているので、体への負担を減らすため温めます。ただし43℃以上まで温めすぎると腸粘膜に炎症を起こす危険性があります。

2 浣腸液を注入するときは、立位をとるように声をかける。

誤りです。立位のまま浣腸液を注入するとチューブが腸粘膜を傷つける危険性があります。

3 浣腸液は、すばやく注入する。

誤りです。ゆっくり注入します。

4 浣腸液を注入したら、すぐに排便するように声をかける。

誤りです。浣腸液注入後にすぐ排便すると、浣腸液だけ排出されてしまいますので、しばらく我慢します。

5 排便がない場合は、新しい浣腸液を再注入する。

誤りです。排便が無くても、容量を守らなければなりません。

次の記事

次は、「入浴介護」です。

コメント