ここでは人体について学びます。特に脳の各部位の機能については国家試験によく出題されますので、しっかり押さえましょう。

脳

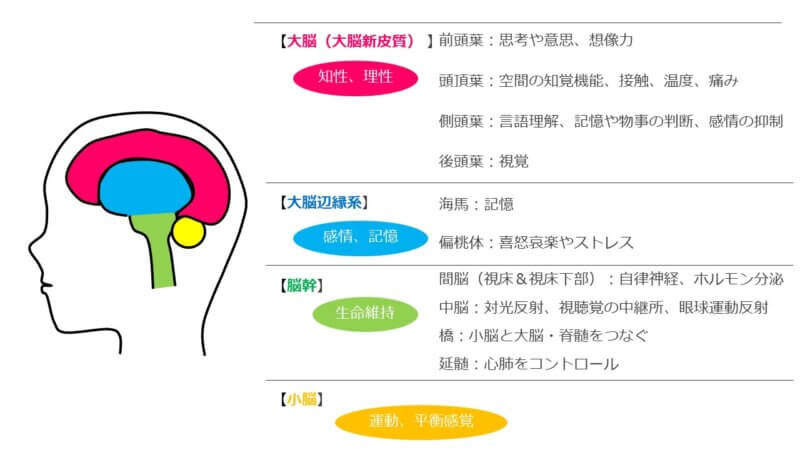

人間の脳は以下の4部分に分けられます。

大脳辺縁系:本能

脳幹:生命維持

小脳:運動

大脳辺縁系が司る本能を、大脳新皮質が司る理性でコントロールしているイメージです。

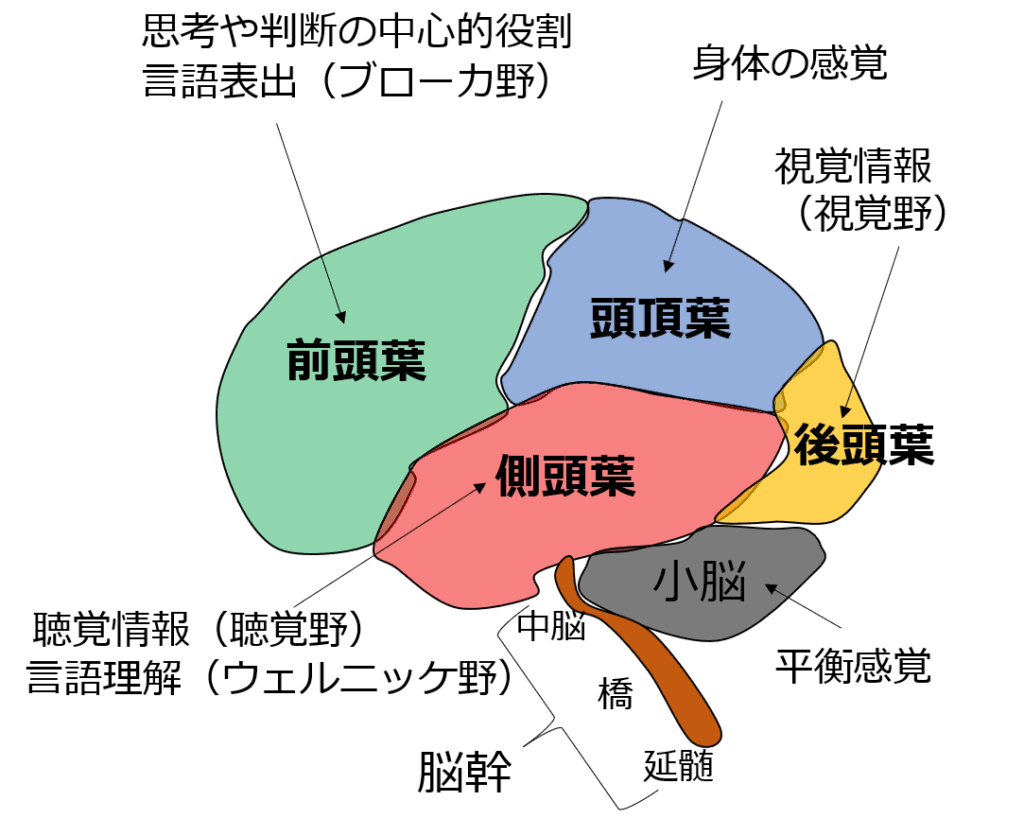

大脳新皮質には、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉の4部分に分けられ、以下のような働きがあります。

側頭葉:言語理解や感情の抑制など

頭頂葉:知覚機能、痛みの感覚など

後頭葉:視覚

前頭葉

人間は前頭葉が発達しています。

それは人間の思考や意思、想像力、人間が人間らしく生きるための機能を司っているからです。

前頭葉にはブローカー野(言語野)という部分があって、ここが障害されると失語症(運動性失語)になります。運動性失語というのは言葉は理解できるのに流暢にしゃべれないタイプの失語症です。

側頭葉

側頭葉は耳周辺の部分です。

側頭葉は言語理解、記憶や物事の判断、感情の抑制などを司ります。

側頭葉内側にある扁桃体は感情、特に恐怖や不安などの情動反応の処理に重要な役割を果たしています。

.png)

人前でしゃべったり怒りを感じたりすると側頭葉(耳の上あたり)が熱くなるよね?これは側頭葉が言語理解や記憶や物事の判断、感情の抑制などを担っているからだと思うんだ。ちなみに扁桃はアーモンドの意味、扁桃体がアーモンドのような形をしているからだね。

側頭葉のウェルニッケ野(言語野)が障害されると失語症(感覚性失語)になります。

ブローカー野の障害による失語症(運動性失語)と違って、発話は流暢なのですが言語理解面に障害がでます。

| 失語症 | 障害部位 | 症状 |

|---|---|---|

| 運動性失語 | 前頭葉のブローカー野 | 言語理解はあるが流暢にしゃべれない |

| 感覚性失語 | 側頭葉のウェルニッケ野 | 言語理解に難あり |

後頭葉

後頭葉には視覚野があり視覚を司ります。

.png)

後頭葉(後頭部)と目はつながっているので、後頭部と首の間を揉むと、目の疲れが取れるよ。一度やってみて!オススメだよ!

頭頂葉

頭頂葉は体が感じた刺激が届く体性感覚野があります。

空間の知覚機能、接触、温度、痛みなどの感覚を司ります。

.png)

頭頂を叩かれたり打ったりしたらクラクラするのは空間の知覚機能を司っているからだと思うよ。

脳幹

脳幹は、中脳→橋→延髄→脊髄とつながっていきます。

つまり脳と脊髄がどちらも中枢神経としてつながっているのですが、それの橋渡しをしているのが「橋」、さらに脊髄を延長した部分が「延髄」です。延髄は生命維持に不可欠な呼吸、心臓の拍動、血圧、嚥下、嘔吐、咳などの反射を制御します。

中脳には視覚や聴覚、眼球運動などの中枢があります。

中脳に含まれる黒質(こくしつ)という部分が変性した状態がパーキンソン病です。

小脳

小脳は平衡感覚を司ります。

臓器

各臓器で覚えておいてほしい働きを挙げていきます。

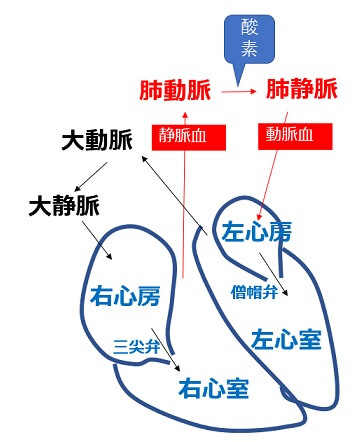

心臓

心臓は右心房、右心室、左心房、左心室と4つの部位に分かれています。

下の図を自分で書けるように練習すればそれぞれの働きや名称が自然に覚えられます。

大静脈から戻ってきた血液は右心房に入り、右心房から三尖弁を通って右心室に入ります。右心室から肺動脈を通って肺で酸素を取り入れ、肺静脈を通って左心房に入ります。つまり、肺動脈から肺へ向かう血液は静脈血です。

動脈は心臓から出る血管、静脈は心臓へ戻る血管なので、肺へ向かう血管は肺動脈というけど、そこを通っている血液は静脈血(酸素の不足している血)だよ。

肺で酸素を取り入れた血液は、左心房から僧帽弁を通って左心室に入り、そこから大動脈を通って全身に運ばれます。

僧帽弁(左)と三尖弁(右)を間違えないように。三尖弁は三枚の弁尖で構成されていて、僧帽弁は二枚の弁尖で構成されているので別名二尖弁とも呼ばれるよ。覚え方は、「三」は「みぎ」。「みぎ」の「み」=「三」ということ。

肝臓

・エネルギー(グリコーゲン)の貯蔵

・代謝

・解毒作用

・胆汁の生成分泌

.png)

肝心かなめの肝臓と心臓。肝臓は解毒作用のあるとても重要な臓器なので、再生するんだ。だから肝臓移植のために一部を切り取っても大丈夫なんだね。

腎臓

・尿の濃縮

・体水分量の調節とミネラル濃度の調整

膵臓

・インスリンの分泌

脾臓

・血液中の古くなった赤血球を壊す

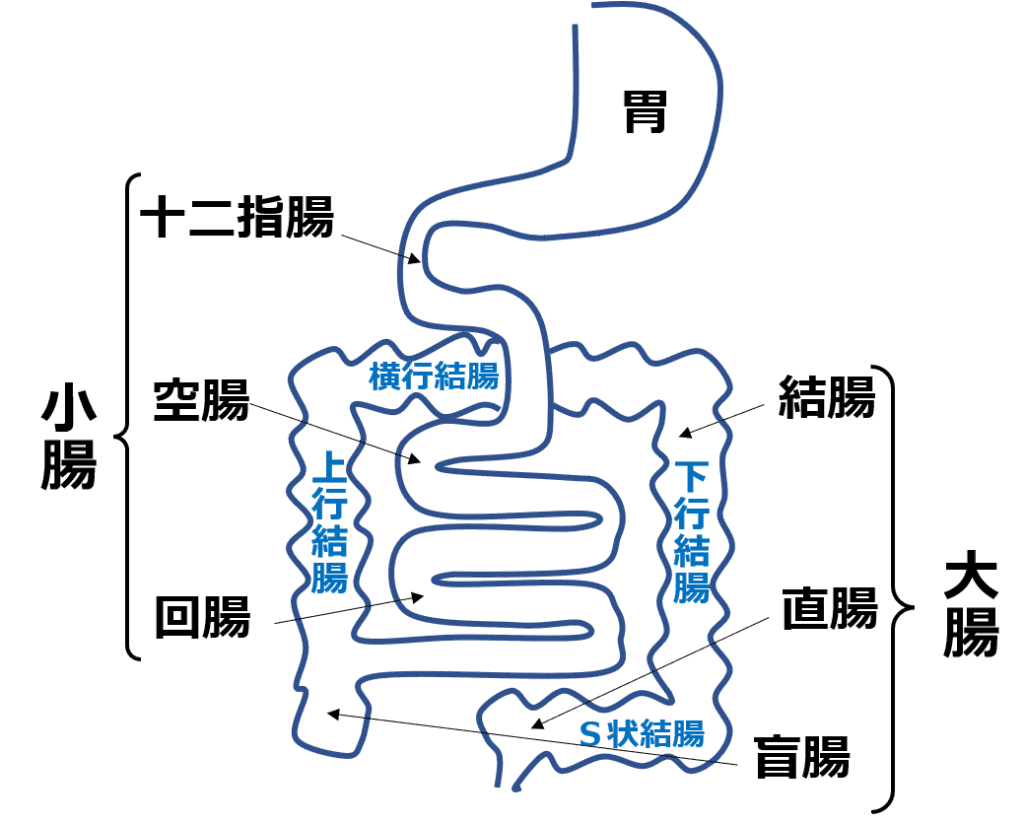

消化器

口から食べたものは以下のような順番で各消化器を通って、最終的に肛門から便として排泄されます。

胃から十二指腸にいって、次に小腸に行きます。

小腸は人間の体の中心であり重心なので、とても重要な部分です。食物の栄養の大部分は小腸で吸収されます。

小腸は空腸と回腸で構成され、次に大腸につながっていきます。

.png)

小腸は「空腸」と「回腸」でできていることを覚えるには、小腸は「空回り」と覚えてね。ただし小腸は一般的に十二指腸も含まれることが多いよ。

大腸は結腸から直腸へとつながって肛門に行きます。

図を見ればわかりますが、結腸はぐるっと一周していて、上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸とつながっていきますので、覚えやすいですね。

さらに直腸は肛門に直結するということで覚えやすいので、大腸の構成は忘れにくいと思います。

.png)

正確には図にあるように大腸には盲腸も含まれるよ。

あの盲腸炎の盲腸。

盲腸は手術で切除したりするけど、実は腸内細菌がたくさん凄んでいる重要な器官であることがわかってきているので、切除したらダメだよ。

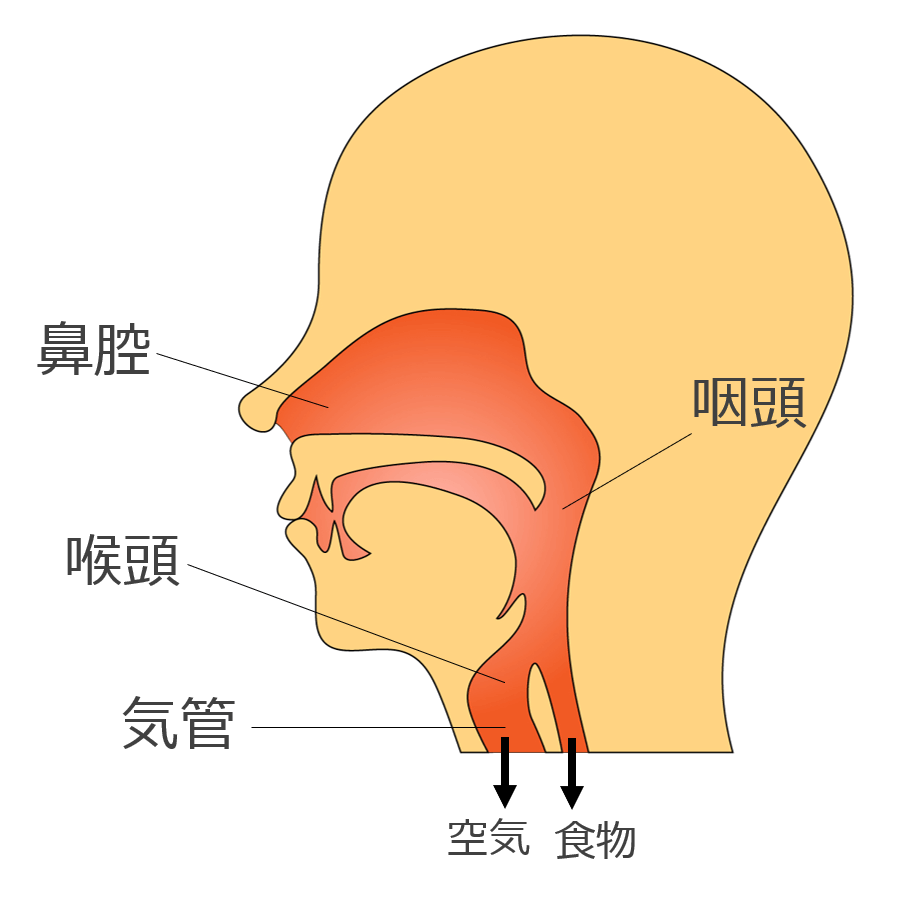

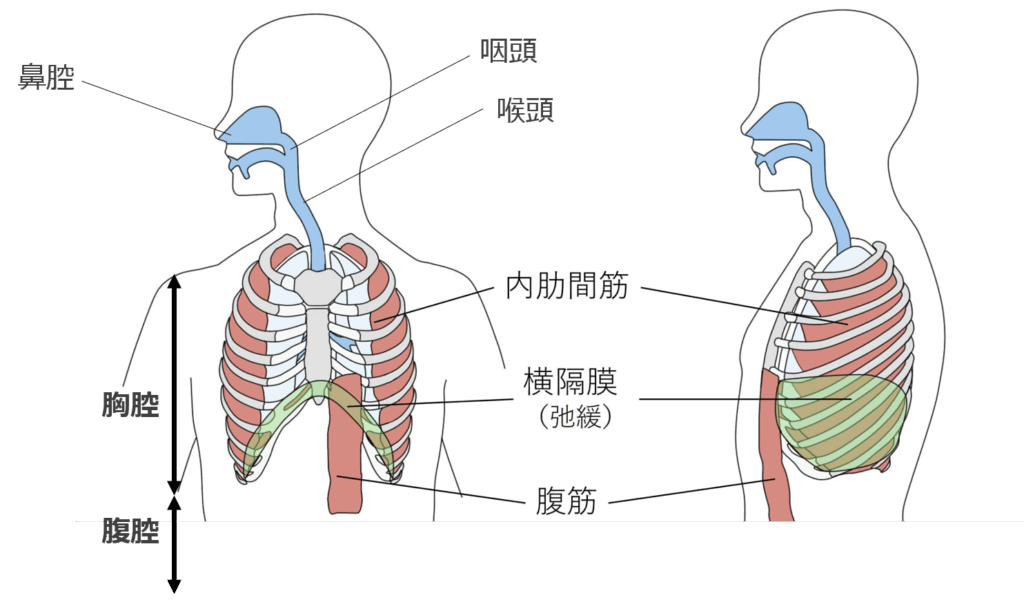

呼吸器

人間は酸素を吸って二酸化炭素を排出しますが、この働きを換気といいます。 この呼吸運動は主として横隔膜と肋間筋によって行われ、肺胞内の空気と血液との間で酸素や二酸化炭素の受け渡しを行うガス交換が行われます。呼吸によって肺胞内に取り込まれた空気に含まれる酸素が、このガス交換によって血液中に入り、全身に運ばれます。全身を回った血液は二酸化炭素を多く含み、血液中から肺胞に移動し呼気によって排出されます。

鼻腔は、鼻腔内のひだ(上鼻甲介、中鼻甲介、下鼻甲介)によって上鼻道、中鼻道、下鼻道に分けられます。

肺は、右側が上葉・中葉・下葉の3葉に分かれ、左側は上葉・下葉の2葉に分かれています。

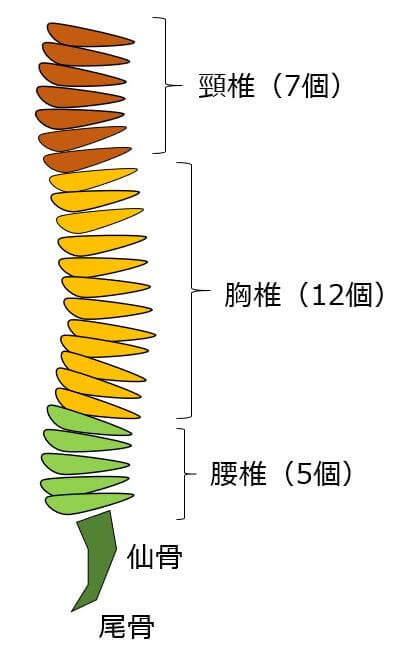

脊髄

脊椎(せきつい)と脊髄(せきずい)の違いわかりますか?

脊椎というのは背骨(せぼね)のことです。

脊椎は以下のように頸椎、胸椎、腰椎で構成されていて、それぞれの骨の数は以下のとおりです。

・胸椎12個

・腰椎5個

この脊椎(背骨)の中には太い神経が通っていて、この神経を脊髄(せきずい)といいます。

背骨を骨折すると半身不随になったりするのは、この重要な神経である脊髄が損傷するからだよ。

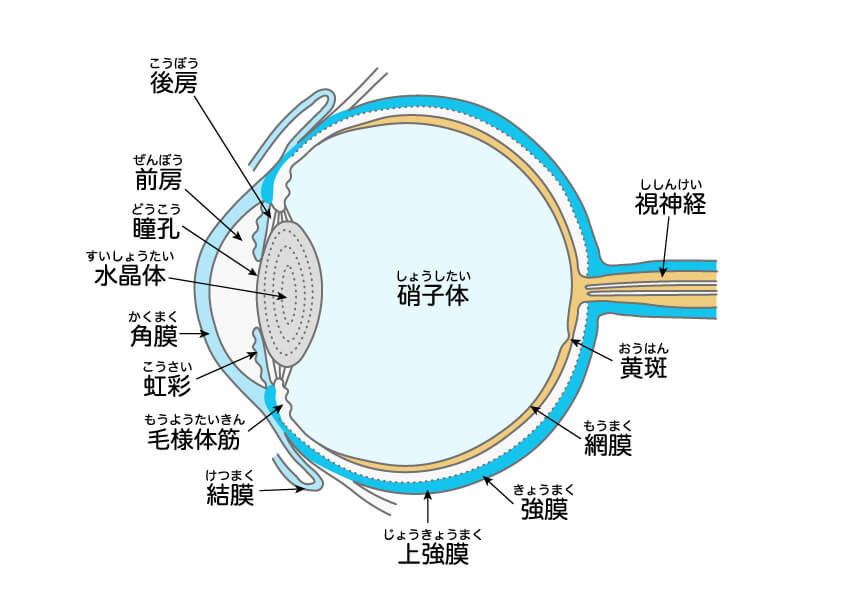

各部の構造

目の構造

視覚を司る眼球は直径約2.4cm程度の球体で、光を取り入れその刺激を電気信号にかえ、脳へ伝える光感覚受容器です。

眼球の前方の黒目部分にある角膜は無色透明で、光を眼球内に透過させて、光を屈折させています。

強膜は角膜とつながっていますが、透明ではなく白色をしており、眼球の白目部分が強膜になります

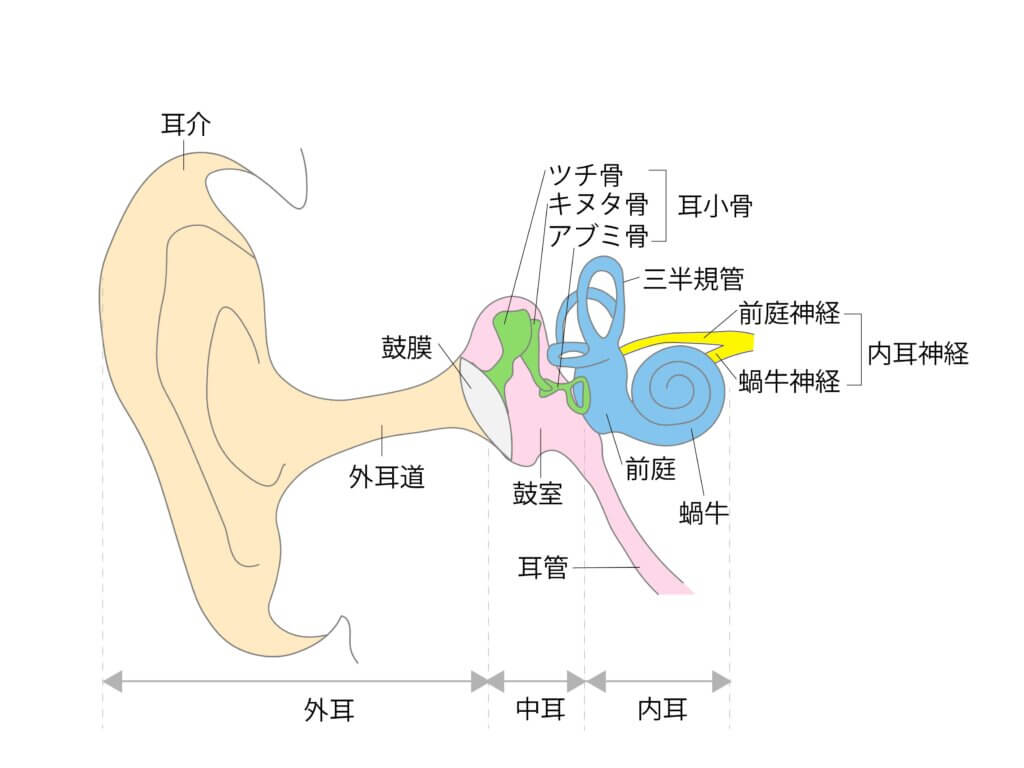

耳の構造

耳は、外耳、中耳、内耳から構成されており、聴覚と平衡感覚を司っています。

外耳から鼓膜内部に入ると中耳には耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)があり、さらに奥の内耳には平衡感覚を司る三半規管、カタツムリを意味する蝸牛という名称の器官があり、音を感知しその情報を電気信号に変換して脳に伝える役割を担っています。

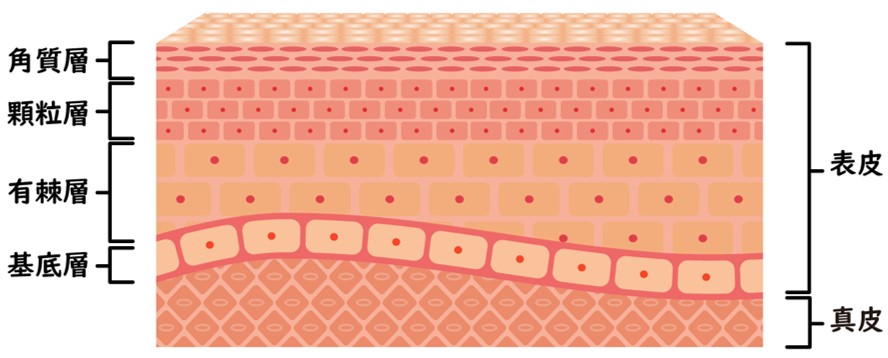

皮膚の構造

皮膚は、表皮、真皮、皮下組織の3つの層から構成されています。一番外側の表皮は約0.2mm程度の厚さで、角質層、顆粒層、有棘層、基底層から成ります。真皮には皮脂を分泌する皮脂腺などがあります。

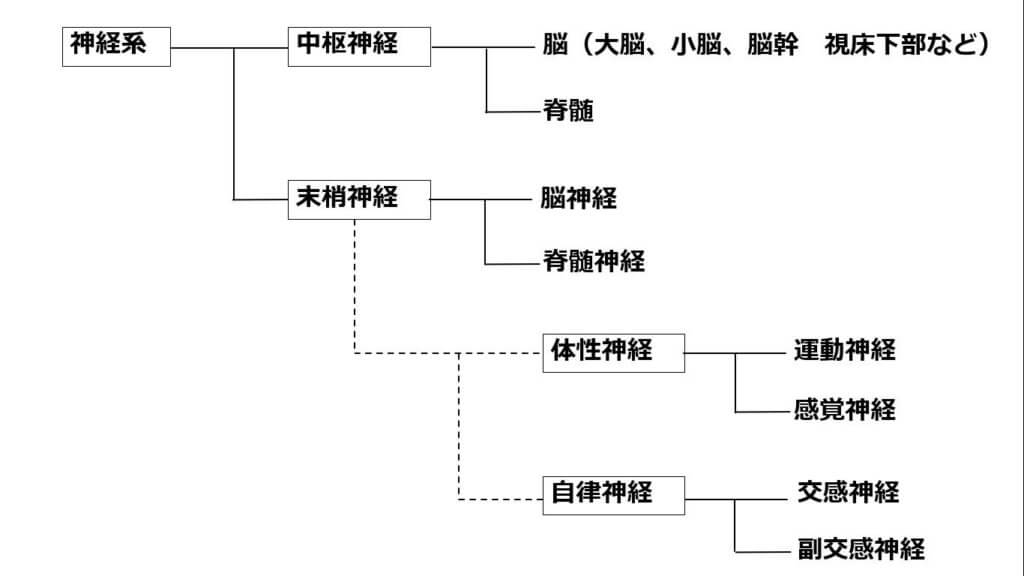

神経系

中枢神経

下の図にあるとおり、脳と脊髄は「中枢神経」と呼ばれます。

一方で中枢神経に対して「末梢神経」があり、運動神経や自律神経が該当します。

末梢神経(運動神経、自律神経、感覚神経)

末梢神経とは、脳や脊髄から枝分かれして体の各部位に分布する神経のことで、運動神経、自律神経、感覚神経に分けられます。

人間は手や足を自分で動かすことができますが、心臓や血流などは意識して動かせるものではありません。

このように手や足のような自分の意志で動かせるものは「運動神経」で動かし、心臓や血流、発汗など無意識に動いているものは「自律神経」で動かしています。

例えば、三叉神経は顔の感覚と運動を支配する感覚・運動神経だよ。

この自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があって、常にどちらかが優位になってバランスを取っています。

例えば緊張しているときは交感神経が優位になって心臓がバクバクしたり、発汗を促したり、血管を収縮させて血流を滞らせたりします。

つまり緊張して生命の危機を感じているときはその危機を乗り越えるために心臓の鼓動を早くして瞬時に動けるようにするわけです。

一方でリラックスしているときは副交感神経が優位になり、血管を拡張させて血流を促します。

このような緊張と緩和を交感神経と副交感神経という「自律神経」によって調整しているのです。

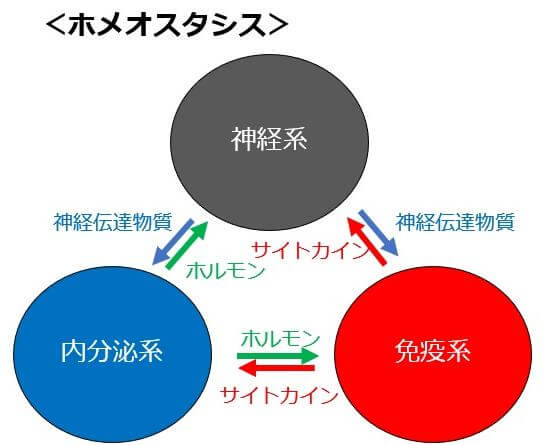

ホメオスタシス

人間の体には、健康な状態を基準として不健康な状態になると自然に健康な状態に戻る仕組みがあります。

この働きをホメオスタシスといいます。

例えば、体にウイルスが入ってきたら体が発熱して免疫力を上げ、ウイルスを殺そうとします。

ケガをしたら自然に修復されますし、食べすぎて血糖値が上がると膵臓でインスリンというホルモンが分泌され血糖値を下げてくれます。

生命の危機を感じると交感神経が優位になり、アドレナリンというホルモンが分泌されます。

このように、ホメオスタシスという人間の恒常性を保つ働きは、「神経系」「免疫系」「ホルモン系」という3つの系の相互作用によって保たれています。

脳などの中枢神経がホルモン系に働きかけ、〇〇ホルモンを分泌したり、免疫を上げたり等ですね。

人間の体は本当によくできていて、病気を治すのは体のホメオスタシスの働きなんだね。

過去問

第32回 問題98

皮膚の痛みの感覚を受け取る大脳の機能局在の部位として、正しいものを1つ選びなさい。

1 頭頂葉

2 前頭葉

3 側頭葉

4 後頭葉

5 大脳辺縁系

選択肢1が正解です。痛みの感覚は頭頂葉です。

第35回 問題20

- 大脳の後頭葉にある機能局在として、適切なものを1つ選びなさい。

1 視覚野

2 聴覚野

3 運動野

4 体性感覚野

5 感覚性言語野(ウェルニッケ野)

後頭葉には選択肢1の視覚野があります。

.png)

しつこいようだけど、頭の後ろの首の付け根あたりを揉むと目の疲れがとれるよ!

後頭葉には視覚野があって目と繋がってるんだ。

第31回 問題98

臓器とその機能の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 肝臓 グリコーゲンの貯蔵

2 膀胱 尿の濃縮

3 小脳 呼吸中枢

4 副腎 インスリンの分泌

5 心臓 ガス交換

1 肝臓 グリコーゲンの貯蔵

これが正解です。

ブドウ糖から変化したグリコーゲンをエネルギーとして貯蔵します。

2 膀胱 尿の濃縮

尿の濃縮は腎臓の働きです。

3 小脳 呼吸中枢

小脳は、運動や平衡感覚を司ります。呼吸中枢を制御しているのは脳幹です。

4 副腎 インスリンの分泌

インスリンを分泌しているのは、膵臓です。

5 心臓 ガス交換

ガス交換を行っているのは肺です。

第33回 問題98

健康な人の体温に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 高齢者の体温は小児より高い。

2 早朝の体温が最も高い。

3 腋窩温は口腔温より高い。

4 体温調節中枢は視床下部にある。

5 環境の影響を受けない。

選択肢4が正解です。

視床下部は脳幹の中の中脳でしたね。

第35回 問題27

- 健康な成人の便の生成で、上行結腸の次に内容物が通過する部位として、正しいものを1つ選びなさい。

1 S状結腸

2 回腸

3 直腸

4 下行結腸

5 横行結腸

選択肢5が正解です。食べたものは胃から、十二指腸→空腸→回腸→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸の順番に流れていきます。

第34回 問題111

- 呼吸器官の換気とガス交換に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 換気とは、体外から二酸化炭素を取り込み、体外に酸素を排出する働きをいう。

- 2 呼吸運動は、主として大胸筋によって行われる。

- 3 1回に吸い込める空気の量は、年齢とともに増加する。

4 ガス交換は、肺胞内の空気と血液の間で行われる。- 5 筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)では、主にガス交換の働きが低下する。

1 換気とは、体外から二酸化炭素を取り込み、体外に酸素を排出する働きをいう。

誤りです。体外から酸素を取り込み、二酸化炭素を体外に排出する働きを換気といいます。

2 呼吸運動は、主として大胸筋によって行われる。

誤りです。呼吸運動は主として横隔膜と肋間筋によって行われます。

3 1回に吸い込める空気の量は、年齢とともに増加する。

誤りです。加齢によって減少します。

4 ガス交換は、肺胞内の空気と血液の間で行われる。

これが正解です。

5 筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)では、主にガス交換の働きが低下する。

誤りです。ALSはガス交換の働きが低下するのではなく、換気の働きが低下します。ガス交換の働きが低下するのはCOPDです。

第36回 問題20

- 次のうち、交感神経の作用に該当するものとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 血管収縮- 2 心拍数減少

- 3 気道収縮

4 消化促進

5 瞳孔収縮

選択肢1が正解です。それ以外は副交感神経の作用です。

第36回 問題22

- 中耳にある耳小骨として、正しいものを1つ選びなさい。

1 ツチ骨

2 蝶形骨

3 前頭骨- 4 頬骨

5 上顎骨

選択肢1が正解です。耳小骨は、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨で構成されています。

第36回 問題60

- 次のうち、呼吸器官の部位の説明に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

1 鼻腔は、上葉・中葉・下葉に分かれている。

2 咽頭は、左右に分岐している。

3 喉頭は、食べ物の通り道である。- 4 気管は、空気の通り道である。

5 肺は、腹腔内にある。

1 鼻腔は、上葉・中葉・下葉に分かれている。

誤りです。上葉・中葉・下葉に分かれているのは右の肺です。

2 咽頭は、左右に分岐している。

誤りです。左右に分岐しているのは気管です。

3 喉頭は、食べ物の通り道である。

誤りです。喉頭は空気の通り道です。

4 気管は、空気の通り道である。

これが正解です。

5 肺は、腹腔内にある。

誤りです。肺は胸腔内にあります。

第37回 問題19

- 次のうち、恐怖や不安、喜びなどの情動に関わる脳の機能局在の部位として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 扁桃体

- 2 小脳

3 下垂体

4 海馬

5 視床下部

選択肢1の扁桃体が正解です。

第37回 問題20

- 次のうち、顔の感覚に関与する脳神経として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 嗅神経

- 2 三叉神経

3 顔面神経

4 迷走神経

5 舌下神経

選択肢2の三叉神経が正解です。顔の感覚(痛覚、触覚、冷熱感)を脳に伝える神経です。

第37回 問題21

- 次の記述のうち、鼻の構造と機能として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 鼻腔は前鼻道・中鼻道・後鼻道に分かれる。

2 鼻毛は塵や埃を除去する。

3 鼻腔の奥は喉頭に直接つながっている。

4 鼻腔には毛細血管は少ない。- 5 嗅細胞は外鼻孔にある。

1 鼻腔は前鼻道・中鼻道・後鼻道に分かれる。

誤りです。鼻腔は、鼻腔内のひだ(上鼻甲介、中鼻甲介、下鼻甲介)によって上鼻道、中鼻道、下鼻道に分けられます。

2 鼻毛は塵や埃を除去する。

これが正解です。

3 鼻腔の奥は喉頭に直接つながっている。

誤りです。鼻腔は喉頭ではなく咽頭につながっています。

4 鼻腔には毛細血管は少ない。

誤りです。毛細血管が多いです。

5 嗅細胞は外鼻孔にある。

誤りです。嗅細胞は外鼻孔(鼻の入り口)には存在せず、奥の上の方にあります。

社会福祉士 第36回 問題4

目の構造と病気に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。1 眼球の外層にある白目の部分は角膜である。2 白内障は水晶体が混濁してものが見えにくくなる。3 緑内障は眼圧が下がって視野障害を来す。4 加齢黄斑変性症では視力は保たれる。5 糖尿病性網膜症では失明は起こらない。

1 眼球の外層にある白目の部分は角膜である。

誤りです。白目部分は強膜です。角膜は黒目部分です。

2 白内障は水晶体が混濁してものが見えにくくなる。

これが正解です。

3 緑内障は眼圧が下がって視野障害を来す。

誤りです。緑内障では眼圧が高くなり視野障害を来します。

4 加齢黄斑変性症では視力は保たれる。

誤りです。視力は低下します。

5 糖尿病性網膜症では失明は起こらない。

誤りです。失明することもあります。

第37回 問題24

- 皮膚の構造に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 表皮の厚さは平均2.0mmである。

2 真皮には角質層がある。

3 外界と接する組織は表皮である。

4 皮脂腺は皮下組織にある。- 5 表皮の最表面は基底層である。

1 表皮の厚さは平均2.0mmである。

誤りです。表皮の厚さは0.2mm程度です。

2 真皮には角質層がある。

誤りです。角質層は表皮にあります。

3 外界と接する組織は表皮である。

これが正解です。

4 皮脂腺は皮下組織にある。

誤りです。皮脂腺は真皮にあります。

5 表皮の最表面は基底層である。

誤りです。表皮の最表面は角質層です。

第37回 問題26

- 次のうち、食物の栄養素の大部分を吸収する部位として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 胃

- 2 小腸

3 直腸- 4 横行結腸

5 S状結腸

選択肢2の小腸が正解です。

第37回 問題29

- 次のうち、呼吸中枢がある部位として、正しいものを1つ選びなさい。

1 大脳- 2 中脳

3 小脳

4 延髄- 5 脊髄

選択肢4の延髄が正解です。延髄は呼吸、心臓の拍動、血圧、嚥下、嘔吐、咳などの反射を制御していますので、延髄を損傷すると呼吸困難や心機能の低下など生命を脅かす状態を引き起こす可能性があります。

第37回 問題30

- 次のうち、脳の機能停止を示す徴候に該当するものとして、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 呼吸不全

2 溢流性尿失禁

3 心停止

4 蠕動運動の減弱

5 瞳孔散大・対光反射消失

選択肢5が正解です。

次の記事

次は、睡眠について。

コメント