食事、運動、睡眠は健康にとって最重要ですが、なかなか満足な睡眠をとれている人は少ないのではないでしょうか。どんな睡眠をとれば良いのか、しっかりとした睡眠をとるにはどうすれば良いのか、見ていきましょう。

概日リズム(サーカディアンリズム)

地球上の生物が生まれながらにして持っている生体リズムは体内時計と呼ばれ、その中でもおよそ24時間周期のリズムを概日リズム(サーカディアンリズム)と呼ばれます。

.png)

「概日」リズムとはおおよそ24時間という意味で、実際は25時間くらいになってるよ。

生物は地球の自転による24時間周期の昼夜変化に同調して、ほぼ1日の周期で体内環境を積極的に変化させ、人間においても体温やホルモン分泌などからだの基本的な機能は約24時間のサーカディアンリズムを示すことがわかっています。

加齢により体内時計の発振するサーカディアンリズムも変化を受け、高齢者では体内時計の前進により深部体温がより早い時刻に低下し、より早い時刻から上昇するようになるため、夜早くに眠たくなり、朝早くに目覚めてしまいます。

このようなサーカディアンリズムは視床下部の視交叉上核によって司られていると考えられています。

.png)

太陽光はサーカディアンリズムを調整するのにとても重要だよ。朝の太陽光を浴びることで体内時計がリセットされて睡眠や覚醒のリズムが整えられるんだ。

サーカディアンリズムの障害

生理機能の時間的秩序が乱れる時差飛行や夜間勤務では様々な障害が発生し「時差ぼけ」や「非同期症候群」などがあります。

また、リズム同調が障害される疾患としては「睡眠相後退症候群」や「非24時間睡眠覚醒リズム症候群」があります。

睡眠相後退症候群:入眠困難と覚醒困難が慢性的に持続、午前3時~6時でやっと寝付く

睡眠相前進症候群:夕方の眠気や早朝覚醒

非24時間睡眠覚醒リズム症候群:昼夜変化に同調した睡眠覚醒リズムを維持できず就寝と起床の時刻が遅れていく

睡眠

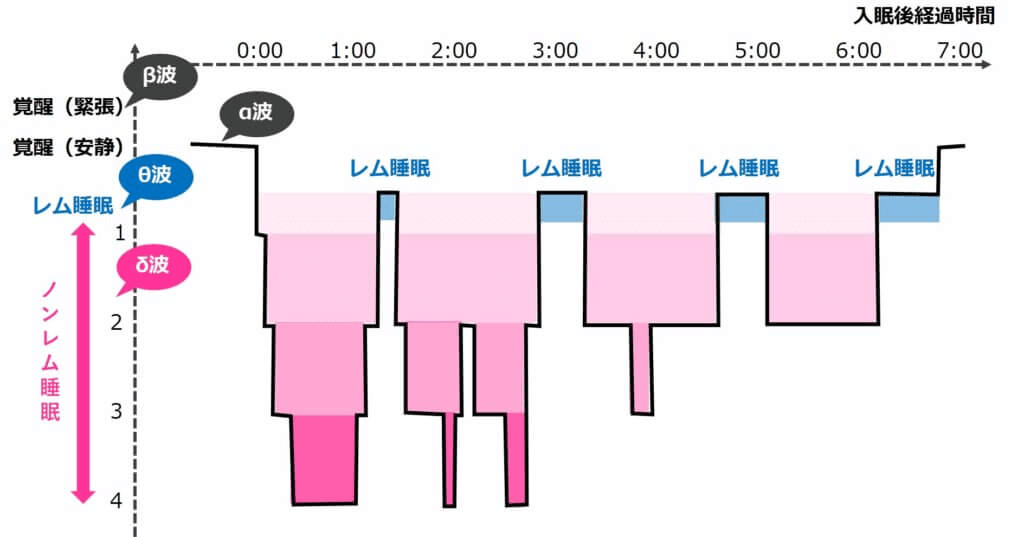

人間の睡眠は、レム睡眠とノンレム睡眠が90~120分の周期で交互に現れます。

レム睡眠とノンレム睡眠は脳波の波形で区別されますが、それぞれの特徴を覚えておいてください

レム睡眠

レム睡眠では脳が活発に活動し、日中に得た情報を整理・統合し、記憶を定着させると考えられています。

・骨格筋(抗重力筋)の筋活動の低下がみられる

・夢をよく見る

急速眼球運動の頭文字をとってREM睡眠と名付けられました。

ノンレム睡眠

・副交感神経優位

レム睡眠の時は急速眼球運動をしていたり夢を見ていたりするので、眠りが浅く、ノンレム睡眠は深い眠りです。

快適な睡眠のために

睡眠の環境を整えるためのポイントは以下の通りです。

・寝床内の温度は33℃前後

・湿度は50~60%

・不快な臭気は換気する

・騒音は45~55dB以下

・照明は10~30ルクス程度のほの暗い状態

・冷暖房は直接体に当たらない

・枕は15度程度の首の角度になる高さ

・マットレスは硬すぎず柔らかすぎず

・湯たんぽは直接肌に触れず、電気毛布は就寝時はOFF

・寝衣はゆとりのあるものを

・寝る3時間前には食事を済ませる

その他、入眠のためには副交感神経が優位になるように、足湯や中温浴が効果的です。逆に交感神経が優位になるような激しい運動や短く浅い呼吸は良くありません。

高齢者の睡眠

高齢者の睡眠の特徴として以下の3点を押さえておいてください。

・睡眠周期が不規則になる

・睡眠が浅くなる

加齢によりメラトニンの分泌量が減少し、ノンレム睡眠が減少するため、睡眠が浅くなります。

.png)

メラトニンは、夜間に増加するホルモンだね。

睡眠関係の疾患

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まることが繰り返し、低酸素状態になります。症状としては、いびきをかく、よく目が覚めるなど、肥満体型の男性に多く見られます。

レストレスレッグス症候群

レストレスレッグス症候群(RLD:restless legs syndrome)は、夜に眠ろうと布団に入った時などに、足がムズムズする、痛がゆい等の感覚が出現してくる病気です。

じっとしていると症状が起こりますが、足を動かすとこの感覚は消えます。

.png)

寝るとき以外にも、ずっと同じ姿勢で座っているときなど、足を動かさないと症状がでるよ。

周期性四肢運動障害

周期性四肢運動障害(PLMD:periodic limb movement disorder)とは、睡眠中に手足が周期的にピクツキ、跳ねるなどの不随意運動が起こる睡眠障害のことです。睡眠が妨げられ、熟睡感の低下や昼間の眠気、疲労感などが引き起こされることがあります。

過去問

第33回 問題56

睡眠の環境を整える介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 寝具を選ぶときは、保湿性を最優先する。

2 湯たんぽを使用するときは、皮膚に直接触れないようにする。

3 寝室の温度は、1年を通して15℃前後が望ましい。

4 枕は、顎が頸部{けいぶ}につくぐらいの高さにする。

5 就寝中の電気毛布は、スイッチを切る必要がない。

選択肢2が正解です。

第35回 問題100

- 睡眠の環境を整える介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 マットレスは、腰が深く沈む柔らかさのものにする。

2 枕は、頸部が前屈する高さにする。

3 寝床内の温度を20℃に調整する。

4 臭気がこもらないように、寝室の換気をする。

5 睡眠状態を観察できるように、寝室のドアは開けておく。

選択肢4が正解です。

第33回 問題106

高齢者の睡眠の特徴に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 熟睡感が増加する。

2 深睡眠が増加する。

3 夜間の睡眠時間が増加する。

4 睡眠周期が不規則になる。

5 入眠までの時間が短縮する。

選択肢4が正解です。

第33回 問題107

睡眠に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 レム睡眠のときに夢を見る。

2 レム睡眠から入眠は始まる。

3 ノンレム睡眠では筋緊張が消失する。

4 ノンレム睡眠では速い眼球運動がみられる。

5 高齢者ではレム睡眠の時間が増加する。

選択肢1が正解です。

第32回 問題56

眠れないと訴える高齢者に介護福祉職が行う助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 起床時に日光を浴びるように勧める。

2 日中、長い昼寝をするように勧める。

3 夕食後2時間以内に就寝するように勧める。

4 寝る前に緑茶を飲むように勧める。

5 決まった就床時刻を守るように勧める。

選択肢1が正解です。起床時に日光を浴びるとセロトニンが増加し、これにより夜に眠りを誘うメラトニンが分泌されます。

第32回 問題57

施設における安眠を促すための環境に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 湿度は20%以下に設定する。

2 寝衣は、体に密着した形のものを選ぶ。

3 冷暖房の風が、体に直接当たるようにする。

4 夜間の照明は、部屋全体がはっきり見える明るさにする。

5 介護福祉職同士の会話が響かないようにする。

選択肢5が正解です。

第35回 問題101

- 利用者の入眠に向けた介護福祉職の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「足をお湯につけて温めてから寝ましょう」

2 「寝室の照明を、昼光色の蛍光灯に変えましょう」

3 「布団に入ってから、短く浅い呼吸を繰り返しましょう」

4 「入眠への習慣は控えましょう」

5 「寝る前に、汗をかく運動をしましょう」

1 「足をお湯につけて温めてから寝ましょう」

これが正解、副交感神経が優位になります。

2 「寝室の照明を、昼光色の蛍光灯に変えましょう」

誤りです。昼光色では睡眠が妨げられます。

3 「布団に入ってから、短く浅い呼吸を繰り返しましょう」

誤りです。短く浅い呼吸は交感神経が優位になります。

4 「入眠への習慣は控えましょう」

誤りです。就寝前にトイレに行く、音楽を聴くなどの習慣は安定した睡眠につながります。

5 「寝る前に、汗をかく運動をしましょう」

誤りです。汗をかく運動は交感神経が優位になります。

第32回 問題58

睡眠薬を服用している高齢者への介護福祉職の対応として、適切なものを1つ選びなさい。

1 アルコールと一緒に服用してもらった。

2 服用後、1時間は起きているように伝えた。

3 日中、ふらつきがみられたので医師に伝えた。

4 通常の量では眠れないと言われたので、追加して飲むように伝えた。

5 体調に合わせて服薬時間を変更した。

選択肢3が正解です。

第31回 問題106

睡眠に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 加齢に伴って睡眠時間は短くなる。

2 睡眠障害の多くは遺伝性である。

3 過眠は睡眠時間が長くなることをいう。

4 睡眠中は体温が上昇する。

5 睡眠周期は約60分である。

選択肢1が正解です。

第31回 問題107

睡眠に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 高齢者の中途覚醒は、水分の摂りすぎが原因である。

2 レストレスレッグス症候群(restless legs syndrome)は、下肢を動かすと症状が軽快する。

3 仰臥位で眠ると、いびきが改善する。

4 睡眠時間の確保には、寝だめが有効である。

5 熟睡するには、就寝前の飲酒が有効である。

選択肢2が正解です。

第34回 問題57

- 夜勤のある施設職員が良質な睡眠をとるための生活習慣に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 夜勤に入る前には仮眠をとらない。

2 寝る前にスマートフォンでメールをチェックする。

3 朝食と夕食の開始時間を日によって変える。

4 夜勤後の帰宅時にはサングラス(sunglasses)をかけるなど、日光を避けるようにする。

5 休日に寝だめをする。

選択肢4が正解です。夜勤後に日光を避けることで帰宅後に入眠しやすい状態になります。

第34回 問題75

- 高齢者の睡眠に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 午前中の遅い時間まで眠ることが多い。

2 刺激を与えても起きないような深い睡眠が多い。

3 睡眠障害を自覚することは少ない。

4 不眠の原因の1つはメラトニン(melatonin)の減少である。

5 高齢者の睡眠時無呼吸症候群(sleep apnea syndrome)の発生頻度は、若年者よりも低い。

1 午前中の遅い時間まで眠ることが多い。

誤りです。高齢者は早寝早起きになるのが一般的です。

2 刺激を与えても起きないような深い睡眠が多い。

誤りです。高齢者の睡眠は浅くなりやすいです。

3 睡眠障害を自覚することは少ない。

誤りです。睡眠障害を自覚することが多いです。

4 不眠の原因の1つはメラトニン(melatonin)の減少である。

これが正解です。メラトニンの分泌量は老化によって減少するため、不眠になりやすいです。

5 高齢者の睡眠時無呼吸症候群(sleep apnea syndrome)の発生頻度は、若年者よりも低い。

誤りです。高齢者の方が発生頻度が高いです。

第34回 問題107

- Aさん(65歳、女性)は、最近、熟睡できないと訴えている。Aさんの日常生活は、毎日6時に起床し、午前中は家事を行い、14時から20分の昼寝をし、16時から30分の散歩をしている。食事は朝食7時、昼食12時、夕食18時にとり、朝食のときはコーヒーを1杯飲む。21時に好きな音楽を聞きながら、夜食を満腹になる程度に食べ、21時30分に就寝している。

Aさんの訴えに対して、日常生活で改善する必要があるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 朝食のコーヒー- 2 昼寝

- 3 散歩

4 音楽を聞くこと

5 就寝前の夜食

選択肢5が正解です。食べたものの消化には3時間以上かかるので、寝る3時間前には食事を済ませておかないと睡眠の妨げになります。

第36回 問題28

- 次のうち、眠りが浅くなる原因として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 抗不安薬

2 就寝前の飲酒

3 抗アレルギー薬

4 抗うつ薬

5 足浴

選択肢2が正解です。就寝前の飲食は胃腸の働きが活発になるため、寝つきが悪くなります。寝る3時間前は飲食を控えましょう。

第36回 問題29

- 概日リズム睡眠障害(circadian rhythm sleep disorder)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 早朝に目が覚める。

2 睡眠中に下肢が勝手にピクピクと動いてしまう。

3 睡眠中に呼吸が止まる。

4 睡眠中に突然大声を出したり身体を動かしたりする。

5 夕方に強い眠気を感じて就寝し、深夜に覚醒してしまう。

1 早朝に目が覚める。

これは不眠症などで見られます。

2 睡眠中に下肢が勝手にピクピクと動いてしまう。

このような症状は、周期性四肢運動障害で見られます。

3 睡眠中に呼吸が止まる。

これは睡眠時無呼吸症候群の症状です。

4 睡眠中に突然大声を出したり身体を動かしたりする。

これはレム睡眠行動障害の症状です。

5 夕方に強い眠気を感じて就寝し、深夜に覚醒してしまう。

これが正解です。概日リズム(サーカディアンリズム)が乱れています。

第36回 問題101

- Lさん(79歳、男性、要介護2)は、介護老人保健施設に入所して1か月が経過した。睡眠中に大きないびきをかいていることが多く、いびきの音が途切れることもある。夜間に目を覚ましていたり、起床時にだるそうにしている様子もしばしば見られている。

介護福祉職がLさんについて収集すべき情報として、最も優先度の高いものを1つ選びなさい。- 1 枕の高さ

- 2 マットレスの硬さ

3 掛け布団の重さ- 4 睡眠中の足の動き

5 睡眠中の呼吸状態

Lさんは「睡眠中に大きないびきをかいていることが多く、いびきの音が途切れることもある。夜間に目を覚ましていたり、起床時にだるそうにしている様子もしばしば見られている」とのことから、睡眠時無呼吸症候群の可能性があり、選択肢5の睡眠中の呼吸状態を観察する必要があります。

第37回 問題27

- 次の記述のうち、レム睡眠に関するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 記憶を整理し、定着させる。

- 2 脳を休息させる。

3 入眠初期に出現する。

4 成長ホルモンの分泌を促す。- 5 深い眠りの状態である。

選択肢1が正解です。それ以外はノンレム睡眠の特徴です。

第37回 問題28

- Bさん(76歳、男性)は、この数週間、日中に、「眠い」と訴えている。Bさんは毎日15時にコーヒー1杯を飲み、たばこを1本吸い、21時に就寝する。夜間の睡眠状態を数日間観察すると、睡眠中にぴくぴくと下肢が動いていることがたびたびあった。起床後、手足に異常を感じるかをBさんに確認したが、「特にない」とのことだった。

次のうち、Bさんの睡眠障害の原因として、最も適切なものを1つ選びなさい。- 1 ニコチン摂取

- 2 レム睡眠行動障害

3 レストレスレッグス症候群- 4 カフェイン摂取

- 5 周期性四肢運動障害

「睡眠中にぴくぴくと下肢が動いている」ということで、選択肢5の周期性四肢運動障害が正解です。

第37回 問題102

- Bさん(90歳、女性、要介護3)は、アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)があり、介護老人福祉施設に入所している。テレビを見ることが好きで、日中はお茶を飲みながら、テレビを見て過ごすことが日課である。1週間前からBさんは、夜中に目が覚めたり、3時ごろに起きたりと、不眠が続いている。2時間ほどしか寝ていない日もある。ある日、Bさんは、「昼間、眠くてしかたがない。からだがだるい」と介護福祉職に話した。

次の記述のうち、Bさんに安眠を促すための介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。- 1 午前中、太陽の光を浴びることを勧める。

2 昼間眠いときは、1時間以上の昼寝を勧める。

3 夕食後、すぐに寝ることを勧める。

4 寝る前に、介護福祉職の判断で睡眠薬を勧める。

5 夜眠れないときは、居室でテレビを見ることを勧める。

選択肢1が正解です。朝の太陽光を浴びることで体内時計がリセットされます。

次の記事

次は、筋肉について。

コメント