片麻痺の方への介助方法については、ほぼ毎年出題されています。ゆっくり考えれば理屈がわかってきます。

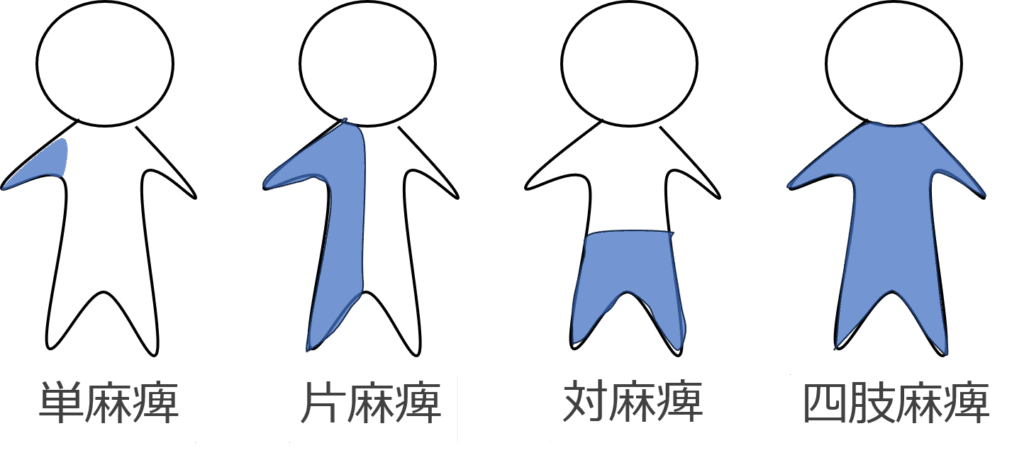

4種類の麻痺の形

麻痺とは運動神経や感覚神経の障害で、以下の4種類の形があります。

片麻痺:右脳が損傷する左片麻痺、左脳が損傷すると右片麻痺

対麻痺:腰髄損傷などによる両下肢の麻痺

四肢麻痺:頸髄損傷などによる損傷部位より下の下肢と上肢の麻痺

片麻痺

右半身や左半身が麻痺している状態を片麻痺といいます。右脳が損傷すると左片麻痺、左脳が損傷すると右片麻痺になります。

片麻痺で杖歩行をする人の介助はどのようにすればよいのでしょうか。場面ごとに見ていきましょう。

.png)

片麻痺は「かたまひ」と読むよ。

歩行介助

杖歩行の人の歩行介助では、介助者は杖を持っていない側の後ろに立つのが基本です。

平地を歩行する時

「杖→患側→健側」の順で足を出します。

杖と健側を続けて出すと、患側が取り残されてしまいますのでダメです。

階段を登る時

「杖→健側→患側」の順で足を出します。

健側で踏ん張って患側を引っ張り上げないといけませんから。

階段を降りる時

「杖→患側→健側」の順で足を出します。

登る時と逆ですね。

杖のあと健側を出してしまうと体を支えられません。

2点歩行

「杖+患→健側」の順で足を出します。

衣類着脱

健側から脱いで患側から着る「脱健着患」が原則です。

上着を脱がせるときは、麻痺のない側から脱がせます。そうすると脱いだ方の手で麻痺のある側も自分で脱ぐことができます。着るときは麻痺のある側から袖を通します。

食事介助

患側にクッションを入れ、健側から介助します。

患側から介助されると、食べ物が運ばれる軌道が分かりにくかったりしますから。

口腔内患側に食物残渣がないか確認することも必要です。

球麻痺

球麻痺とは、延髄にある脳神経核が障害され、口・舌・喉の運動障害によって構音障害や嚥下障害、呼吸障害などが起こる麻痺です。

過去問

第35回 問題83

- T字杖を用いて歩行する左片麻痺の利用者が、20cm幅の溝をまたぐときの介護方法として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 杖は、左手に持ちかえてもらう。

2 杖は、溝の手前に突いてもらう。- 3 溝は、右足からまたいでもらう。

4 遠い方向を見てもらう。

5 またいだ後は、両足をそろえてもらう。

1 杖は、左手に持ちかえてもらう。

誤りです。左手は麻痺側なので適切ではありません。

2 杖は、溝の手前に突いてもらう。

誤りです。杖は溝の向こう側についてもらいます。

3 溝は、右足からまたいでもらう。

誤りです。溝は麻痺側からまたいでもらいます。

4 遠い方向を見てもらう。

誤りです。足元の障害物を見てもらいます。

5 またいだ後は、両足をそろえてもらう。

これが正解です。

第32回 問題43

右片麻痺の利用者が、手すりを利用して階段を昇降するときの介護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 手すりが利用者の右側になるように声をかける。

2 階段を昇るとき、利用者の左後方に立つ。

3 階段を昇るとき、右足から出すように声をかける。

4 階段を降りるとき、利用者の右前方に立つ。

5 階段を降りるとき、左足から出すように声をかける。

1 手すりが利用者の右側になるように声をかける。

右側が麻痺なので手すりが右側だと持てません。

2 階段を昇るとき、利用者の左後方に立つ。

左側でなく麻痺のある右側に介護者が立ちます。

3 階段を昇るとき、右足から出すように声をかける。

階段を登るときは、麻痺側ではなく健側から足を出します。

4 階段を降りるとき、利用者の右前方に立つ。

これが正解です。

麻痺側に倒れやすいので介助者は右側に立つのが原則です。

5 階段を降りるとき、左足から出すように声をかける。

階段を降りるときは、麻痺のある右足から出します。

第35回 問題86

- 左片麻痺の利用者が、前開きの上着をベッド上で臥床したまま交換するときの介護の基本に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護福祉職は利用者の左側に立つ。

2 新しい上着は利用者の右側に置く。

3 脱ぐときは、着ている上着の左上肢の肩口を広げておく。

4 左側の袖を脱ぎ、脱いだ上着は丸めて、からだの下に入れる。- 5 利用者を左側臥位にし、脱いだ上着を引き出す。

1 介護福祉職は利用者の左側に立つ。

誤りです。患側(左側)ではなく健側(右側)に立ちます。

2 新しい上着は利用者の右側に置く。

誤りです。脱健着患の原則から、新しい上着は患側(左側)から着るので、利用者の左側に置きます。

3 脱ぐときは、着ている上着の左上肢の肩口を広げておく。

正しいです。患側(左側)上肢の肩口を広げておくと、健側(右側)上肢の袖が脱ぎやすいです。

4 左側の袖を脱ぎ、脱いだ上着は丸めて、からだの下に入れる。

誤りです。脱健着患の原則から、健側(右側)から脱ぎます。

5 利用者を左側臥位にし、脱いだ上着を引き出す。

誤りです。利用者を左側臥位にすると、患側(左側)に負担がかかります。

第33回 問題57

Lさん(78歳、男性)は、脳梗塞後遺症による右片麻痺がある。

妻の介護疲れで、3日前から介護老人保健施設の短期入所療養介護(ショートステイ)を利用している。

入所以降、Lさんは日中もベッドで横になっていることが多かったため、介護福祉職がLさんに話を聞くと、「夜、眠れなくて困っている」と訴えた。

介護福祉職のLさんへの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 施設の起床時間や消灯時間をわかりやすく伝える。

2 眠ろうとする意志が大切だと説明する。

3 自宅での睡眠の状況について詳しく尋ねる。

4 日中の睡眠の必要性を伝える。

5 睡眠薬の服用について提案する。

選択肢3が正解です。

第32回 問題50

右片麻痺のある利用者が、ベッドサイドでポータブルトイレを使用するときの設置場所として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

選択肢2が正解です。

健側にポータブルトイレを置けば、健側の手が使えてベッドに端座位をとることができます。

第31回 問題89

対麻痺を生じる疾患として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)

2 腰髄損傷(lumbar spinal cord injury)

3 悪性関節リウマチ(malignant rheumatoid arthritis)

4 パーキンソン病(Parkinson disease)

5 脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration)

選択肢2が正解です。

第35回 問題53

- 次のうち、四肢麻痺を伴う疾患や外傷として、適切なものを1つ選びなさい。

1 右脳梗塞(right cerebral infarction)

2 左脳梗塞(left cerebral infarction)

3 頸髄損傷(cervical cord injury)

4 腰髄損傷(lumbar spinal cord injury)

5 末梢神経損傷(peripheral nerve injury)

1 右脳梗塞(right cerebral infarction)

誤りです。右脳梗塞では左片麻痺が出現します。

2 左脳梗塞(left cerebral infarction)

誤りです。左脳梗塞では右片麻痺が出現します。

3 頸髄損傷(cervical cord injury)

これが正解、頸髄損傷では四肢麻痺が出現します。

4 腰髄損傷(lumbar spinal cord injury)

誤りです。腰髄損傷では対麻痺が出現します。

5 末梢神経損傷(peripheral nerve injury)

誤りです。末梢神経損傷では単麻痺が出現します。

第34回 問題39

- Mさん(84歳、男性)は、10年前に脳梗塞(cerebral infarction)で右片麻痺になり、右上肢の屈曲拘縮がある。今までは自分で洋服を着ていたが、1週間ほど前から左肩関節の周囲に軽い痛みを感じるようになり、上着の着脱の介護が必要になった。

Mさんへの上着の着脱の介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 服を脱ぐときは、右上肢から脱ぐ。

2 右手首に袖を通すときは、介護福祉職の指先に力を入れて手首をつかむ。

3 右肘関節を伸展するときは、素早く動かす。- 4 右肘に袖を通すときは、前腕を下から支える。

5 衣類を準備するときは、かぶり式のものを選択する。

1 服を脱ぐときは、右上肢から脱ぐ。

誤りです。脱健着患の原則より、左上肢(健側)から脱ぎます。

2 右手首に袖を通すときは、介護福祉職の指先に力を入れて手首をつかむ。

誤りです。指先に力を入れて手首をつかむとMさんは痛いです。

3 右肘関節を伸展するときは、素早く動かす。

誤りです。Mさんには右上肢の屈曲拘縮がありますので、素早く動かすのはいけません。

4 右肘に袖を通すときは、前腕を下から支える。

これが正解です。

5 衣類を準備するときは、かぶり式のものを選択する。

誤りです。かぶり式の衣類は頭を通す必要があるので、肩の関節可動域に制限がある方には不向きです。

第34回 問題49

- 左片麻痺のある利用者が、浴槽内から一部介助で立ち上がる方法として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 利用者の左膝を立てて、左の踵を臀部に引き寄せてもらう。

- 2 浴槽の底面に両手を置いてもらう。

3 右手で手すりをつかんで前傾姿勢をとり、臀部を浮かしてもらう。

4 利用者の両腋窩に手を入れて支える。

5 素早く立ち上がるように促す。

片麻痺のある利用者が浴槽内から立ち上がる時は、健側の膝を伸ばしながら臀部を浴槽の壁面に沿って浮かしてもらい、介助者は利用者の腰を支えるようにします。ということで選択肢3が正解です。

第36回 問題84

- 回復期にある左片麻痺の利用者が、ベッドで端座位から立位になるときの基本的な介護方法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の右側に立つ。

2 利用者に、ベッドに深く座るように促す。

3 利用者に、背すじを伸ばして真上に立ち上がるように促す。

4 利用者の左側に荷重がかかるように支える。

5 利用者の左の膝頭に手を当てて保持し、膝折れを防ぐ。

1 利用者の右側に立つ。

誤りです。患側である左側に立ちます。

2 利用者に、ベッドに深く座るように促す。

誤りです。立ち上がりやすいように浅く座り、足の裏をしっかり床につけた状態にします。

3 利用者に、背すじを伸ばして真上に立ち上がるように促す。

誤りです。上体を前に倒して体重を前方に移動させながら、前かがみの姿勢で腰を持ち上げます。

4 利用者の左側に荷重がかかるように支える。

誤りです。左側は患側なので荷重がかかるとバランスを崩しやすいです。

5 利用者の左の膝頭に手を当てて保持し、膝折れを防ぐ。

これが正解です。

第36回 問題87

- 左片麻痺の利用者が、端座位でズボンを着脱するときの介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 最初に、左側の腰を少し上げて脱ぐように促す。

2 右膝を高く上げて、脱ぐように促す。

3 左足を右の大腿の上にのせて、ズボンを通すように促す。

4 立ち上がる前に、ズボンを膝下まで上げるように促す。

5 介護福祉職は右側に立って、ズボンを上げるように促す。

1 最初に、左側の腰を少し上げて脱ぐように促す。

誤りです。最初は健側である右側の腰を浮かして脱いでいきます。

2 右膝を高く上げて、脱ぐように促す。

誤りです。健側の右膝を高く上げてしまうと、バランスを崩しやすいです。

3 左足を右の大腿の上にのせて、ズボンを通すように促す。

これが正解です。このようにして患側(左足)からズボンを通していきます。

4 立ち上がる前に、ズボンを膝下まで上げるように促す。

誤りです。ズボンが膝下だと立ち上がった時にズボンに手が届かないです。

5 介護福祉職は右側に立って、ズボンを上げるように促す。

誤りです。介護福祉職は患側である左側に立ちます。

第37回 問題84

- 次のうち、右片麻痺の利用者が多点杖を使用して3動作歩行を開始するときに、介護福祉職が行う説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 「杖、右足、左足の順で歩きましょう」

2 「杖、左足、右足の順で歩きましょう」

3 「右足、左足、杖の順で歩きましょう」

4 「左足、杖、右足の順で歩きましょう」

5 「左足、右足、杖の順で歩きましょう」

多点杖は複数の支点で体を支えるため、T字杖よりも安定性が高いという特徴がありますので、まず杖を前に出し体を支えるための安定した基盤を作ります。次に患側を前に出し、最後に健側を前に出します。ということで正解は選択肢1です。

第37回 問題86

- 次の記述のうち、左片麻痺の利用者を右側臥位から端座位にするときの介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者に左手でベッド柵をつかむように伝える。

2 利用者に右肘を支点にして上体を起こしてもらう。

3 利用者の右脚をベッドから下ろす。

4 利用者の頸部を支えて上体を起こす。

5 端座位の利用者の右側に立って上体を支える。

選択肢2が正解です。健側の肘を支点に上体を起こしてもらいます。

次の記事

次は、「体位」ついてです。

コメント