障害福祉の法律は、障害者総合支援法、障害者虐待防止法、障害者雇用促進法、障害者差別解消法などなど様々ありますが、ベースとなるのは障害者基本法です。

障害者基本法で障害福祉の理念を規定し、障害者総合支援法で福祉サービスを規定しています。

.png)

障害者総合支援法の第一条には「この法律は障害者基本法の基本的な理念にのっとり・・・」と書かれているよ。

障害者総合支援法は厚生労働省の所管ですが、障害者基本法は内容が福祉分野に留まらず多岐にわたるので内閣府が所管です。

障害者基本法は障害福祉のベースとなる重要な理念法ですので、その考え方を見ていきましょう。

障害者権利条約

2006年に国連で採択された障害者権利条約。この条約には社会的障壁の除去、合理的配慮、意思決定支援など障害福祉分野で重要な理念が盛り込まれています。「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」の考え方のもとに、障害者が作成の段階から関わり、その意見が反映されて成立しました。

日本はこの条約を批准するために、以下のような国内法の整備を行ってきました。

2011年 障害者基本法 改正

2011年 障害者虐待防止法 成立

2012年 障害者総合支援法 成立

2013年 障害者差別解消法 成立

2013年 障害者雇用促進法 改正

.png)

批准というのは、条約に対する国家の同意のことだよ。つまり批准すればその条約の内容を守らなければならないということ。

障害者基本法

成立

1970年に成立した「心身障害者対策基本法」が、1993年に「障害者基本法」に改められたことを押さえておいてください。

心身障害者対策基本法ではその名称の通り、身体障害者と知的障害者の統一的法律でしたが、障害者基本法では「精神障害者」が初めて法律で規定され、3障害が揃いました。

障害福祉の理念法

障害者基本法には障害福祉の理念が規定されています。

障害福祉の歴史は差別や偏見の歴史でした。

1947年に義務教育制度ができてから障害児は就学猶予や就学免除として義務教育から排除され、

1948年に優生保護法ができてから強制的に優生手術(不妊手術)を受けさせられ、

1960年に精神薄弱者福祉法ができてから知的障害者は入所施設に収容保護され、

そして現在でも、障害者に対する差別や偏見が根強く残っています。

相模原障害者施設殺傷事件(津久井やまゆり園事件)をご存知でしょうか。

障害福祉で働く人以外にはもうすでに記憶が薄れている人も多いのではと思いますが、2016年に神奈川県相模原市の知的障害者施設で発生した、元職員による障害者無差別殺傷事件です。

19人の障害者が殺され職員も負傷するという、当時としては戦後最大の殺人事件でした。

この事件の被告は「生産性のない障害者は生きている価値が無い」と考え、優生思想の持ち主などとも報じられました。

障害者に対するこのような思想や考えは、長い歴史の中でも、そして今でも人々の中に存在しているという事実。

ノーマライゼーションの考え方が生まれて半世紀以上経った現代においても、完全に払拭されてはいません。

子どもといえば守るべき存在として誰もが共感できるし、高齢者は誰もがいずれ辿る道、でも障害者は長い差別の歴史が物語るような「特別」な存在だった、だからこそ障害福祉には理念を法律でしっかりと定める必要があって、障害者基本法が生まれてしまった、ということでしょう。

そんな障害者基本法の内容を見ていきましょう。

第一条(目的)

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

この第一条では、「ノーマライゼーション」の理念が書かれていますね。

「障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」というノーマライゼーションの理念が全ての基本になります。

第二条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

ここでは障害者の定義が記されています。

障害者基本法は、1970年に成立した心身障害者対策基本法に代わって1993年にできました。

このとき、障害者基本法の中ではじめて「精神障害者」が規定されています。

それまでの心身障害者対策基本法では、対象は身体障害者と知的障害者のみでした。

ライシャワー事件以降の精神障害者への事実上の隔離政策などが進められてきましたが、このような背景が精神障害者の福祉を遅らせることになったのです。

第三条(地域社会における共生等)

第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

ここでは「障害者は、社会を構成する一員として・・・」という「ソーシャルインクルージョン」の理念が書かれています。ソーシャルインクルージョンは社会的に孤立を深めている人に社会の構成員として包み込み、ともに生きる社会を目指す理念です。

また、「言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに・・・」という「意思決定支援」についても書かれています。

意思決定支援については2006年に国連で採択された障害者権利条約の中で初めて登場し、日本政府は障害者権利条約を批准するために障害者基本法にその内容を盛り込みました。

この第三条と第二十三条にも書かれていますので後で取り上げます。

第四条(差別の禁止)

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

ここでは障害者の「権利擁護」「社会的障壁の除去」「合理的配慮」について書かれています。

合理的配慮とは、車椅子の人のために段差を解消したり、意思疎通のために絵カードを使ったり、というバリアフリー化のことで、障害者権利条約には合理的配慮の提供が謳われています。

各省庁が合理的配慮のパンフレットを作って宣伝していますが、2014年に批准した障害者権利条約と無関係ではありません。

障害者差別解消法

2013年に成立した障害者差別解消法は、2011年の障害者基本法改正と並んで、障害者権利条約批准に向けた国内法整備の一環で、障害者差別解消法では行政機関等の合理的配慮が義務として定められました。さらに2024年度からは事業者についても合理的配慮が努力義務から義務化されました。

第九条(障害者週間)

障害者基本法には障害者週間について規定されています。

国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

.png)

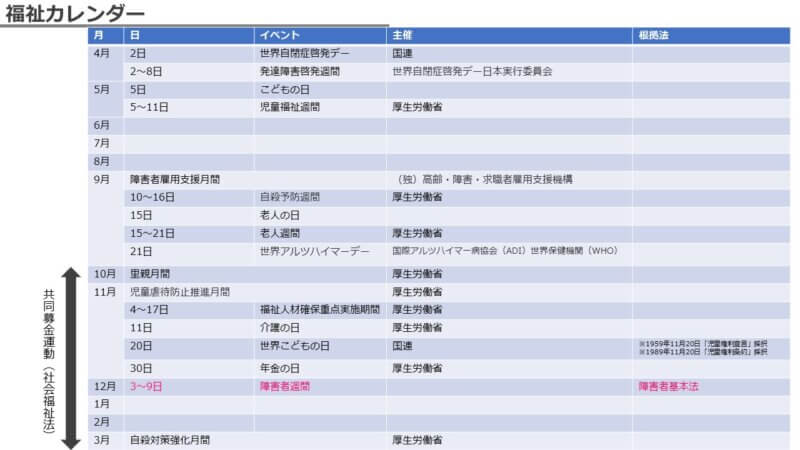

「国際障害者デー」である12月3日から、日本の「障害者の日」である12月9日までの1週間を障害者週間と定めたよ。福祉カレンダーの中で、法律レベルで日にちまで定められているのは障害者週間くらいだよ。

第十一条(障害者基本計画等)

政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(障害者基本計画)を策定しなければならない。

2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(都道府県障害者計画)を策定しなければならない。

3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(市町村障害者計画)を策定しなければならない。

4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

9第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。

福祉計画は国家試験に頻出ですが、障害福祉関係の福祉計画は以下の3つです。

・障害者計画

・障害福祉計画

・障害児福祉計画

障害者計画について上のように規定されており、市町村、都道府県、国に策定義務があり、国の上位計画は内閣総理大臣が策定します(内閣府が所管なので)。

市町村と都道府県が策定するのは障害者計画、国の上位計画は障害者基本計画といいます。

障害福祉計画と障害児福祉計画は、障害福祉サービスに関する計画なので国の上位計画がなく、3年毎の策定義務があります。

障害福祉計画と障害児福祉計画は一体的に策定しても良いことになっています。

| 障害者計画 | 障害福祉計画 | 障害児福祉計画 | |

|---|---|---|---|

| 管轄 | 内閣府 | 厚生労働省 | 厚生労働省 |

| 根拠法 | 障害者基本法 | 障害者総合支援法 | 児童福祉法 |

| 作成義務 | 有り | 3年毎 | 3年毎 |

第二十三条(相談等)

国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。

2 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとする。

ここでは「意思決定支援」について書かれています。

国連障害者権利条約の中では、日本で実施されている成年後見制度のような「代理・代行決定」から、本人が意思を決める「意思決定支援」に移行していくよう求められています。

つまり日本の成年後見制度は障害者権利条約の意思決定支援に反するわけです。

なので敢えて第二十三条で成年後見制度に触れられています。

第三十三条(政策委員会の組織及び運営)

政策委員会は、委員三十人以内で組織する。

2 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3 政策委員会の委員は、非常勤とする。

ここでは政策委員会について規定されています。

障害者計画を規定していた第十一条では「内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない」とありました。

政策委員会の役割は重要です。

「政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する」ということを覚えておきましょう。

第三十六条(都道府県等における合議制の機関)

都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。

一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

2 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

一市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 三当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 5第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。

ここでは「合議制の機関」について規定されています。

合議制の機関は都道府県は必置、市町村は任意で設置できるとされています。

第十一条(障害者基本計画等)に書かれていたように、障害者計画の策定に当たっては合議制の機関の意見を聴かなければならないとされています。

最後に

障害者基本法は障害福祉の理念が規定された理念法でした。なぜこのような理念法が必要なのか。それは障害者に対する差別や偏見の歴史がそうさせたのでしょう。

1947年に義務教育制度ができてから、障害児は就学猶予や就学免除として義務教育から排除されてきました。

1948年に優生保護法ができてから、知的障害者は強制的に優生手術(不妊手術)を受けさせられてきました。

1960年に精神薄弱者福祉法ができてから、知的障害者は入所施設に収容保護されてきました。

そして障害者基本法ができた現在でも、障害者に対する差別意識や優生思想を持った者によって「相模原障害者施設殺傷事件(津久井やまゆり園事件)」のような痛ましい事件が起こされ、19人もの障害者が殺害されました。

だからこそ、ノーマライゼーションのような当たり前の理念が書かれた法律が未だに必要なのです。

障害福祉の理念についてのキーワードがたくさん出てきました。

ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョン、合理的配慮、意思決定支援などなど。

それから政策委員会や合議制の機関などの組織や機関についても規定されていました。

障害者基本法は障害福祉の基本です。

忘れないで。

過去問

第33回 問題89

「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」の考え方のもとに、障害者が作成の段階から関わり、その意見が反映されて成立したものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 優生保護法

2 国際障害者年

3 知的障害者福祉法

4 身体障害者福祉法

5 障害者の権利に関する条約

選択肢5が正解です。

第35回 問題11

Fさん(19歳、女性、身体障害者手帳2級)は、先天性の聴覚障害がある。Fさんは大学生で、授業のときは手話通訳者が配置されている。Fさんは筆記による定期試験を受けることになり、試験実施に関する配慮を大学に申し出た。

次の記述のうち、Fさんの申し出を踏まえた合理的配慮として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 受験時間を延長する。

2 試験問題の文字を拡大する。

3 テキストの持ち込みを許可する。

4 試験監督者が口頭で説明する内容を書面で渡す。

5 問題を読み上げる。

選択肢4が正解です。それ以外の選択肢は的外れですね。

第35回 問題12

我が国の「障害者権利条約」の批准(2014年(平成26年))に向けて行われた、障害者基本法の改正(2011年(平成23年))で新たに法律上に規定されたものとして、適切なものを1つ選びなさい。

1 自立支援医療(精神通院医療)の開始

2 共同生活援助(グループホーム)の制度化

3 成年後見制度の創設

4 社会的障壁の除去

5 東京2020パラリンピック競技大会の開催

(注)「障害者権利条約」とは、国際連合の「障害者の権利に関する条約」のことである。

選択肢4が正解です。障害者権利条約のキーワードである、「社会的障壁の除去」や「合理的配慮」を盛り込んだのが、障害者基本法や障害者差別解消法です。

第36回 問題13

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 法の対象者は、身体障害者手帳を交付された者に限定されている。

2 合理的配慮は、実施するときの負担の大小に関係なく提供する。

3 個人による差別行為への罰則規定がある。

4 雇用分野での、障害を理由とした使用者による虐待の禁止が目的である。

5 障害者基本法の基本的な理念を具体的に実施するために制定された。

(注) 「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

1 法の対象者は、身体障害者手帳を交付された者に限定されている。

誤りです。第二条には障害者の定義として「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と規定されています。

2 合理的配慮は、実施するときの負担の大小に関係なく提供する。

誤りです。「その実施に伴う負担が過重でないときは」とされています。

3 個人による差別行為への罰則規定がある。

誤りです。このような罰則規定はありません。

4 雇用分野での、障害を理由とした使用者による虐待の禁止が目的である。

誤りです。これは障害者虐待防止法の規定です。

5 障害者基本法の基本的な理念を具体的に実施するために制定された。

これが正解です。

第34回 問題89

Dさん(35歳、男性)は重度の知的障害があり、地元の施設入所支援を利用している。Dさんの友人Eさんは、以前に同じ施設入所支援を利用していて、現在は共同生活援助(グループホーム)で暮らしている。Dさんは、共同生活援助(グループホーム)で生活するEさんの様子を見て、その生活に関心をもったようである。施設の職員は、Dさんの共同生活援助(グループホーム)での生活は、適切な援助を受ければ可能であると考えている。一方、Dさんの母親は、親亡き後の不安から施設入所支援を継続させたいと思っている。

介護福祉職が現時点で行うDさんへの意思決定支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 母親の意思を、本人に伝える。

2 共同生活援助(グループホーム)の生活について話し合う。

3 介護福祉職の考えを、本人に伝える。

4 具体的な選択肢を用意し、選んでもらう。

5 地域生活のリスクについて説明する。

本人はグループホームの生活に関心を持っているとのことなので、選択肢2が正解です。

第36回 問題56

次のうち、障害の特性に応じた休憩時間の調整など、柔軟に対応することで障害者の権利を確保する考え方を示すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。1 全人間的復権

2 合理的配慮

3 自立生活運動

4 意思決定支援

5 共同生活援助

1 全人間的復権

これはリハビリテーションの理念です。

2 合理的配慮

これが正解です。

3 自立生活運動

これは1960年代、アメリカで起こった障害当事者による運動(IL運動)です。

4 意思決定支援

これは自らの意思決定が困難な障害者が、適切な支援のもとで意思決定できるようにすることです。

5 共同生活援助

これは障害者のグループホームのことです。

第37回 問題57

次の記述のうち、「障害者差別解消法」の合理的配慮に沿った対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。1 車いすの身体障害者から、陳列棚にある商品を見せてほしいと言われたが、口頭で商品を説明した。

2 聴覚障害者の手話による注文がわからなかったので、最も人気のあるメニューを出した。

3 盲導犬を連れた視覚障害者が来店したが、動物嫌いの客から苦情を言われると思い、犬は店の中に入れないように頼んだ。

4 役所に相談に来た精神障害者から、多くの人の中だと不安になると言われたため、帰宅してもらった。

5 知的障害者から申し出があったので、会議に参加するための資料をわかりやすい言葉に直して、事前に口頭で説明した。

(注) 「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

選択肢5が正解です。

次の記事

次は、障害者の定義について。

コメント