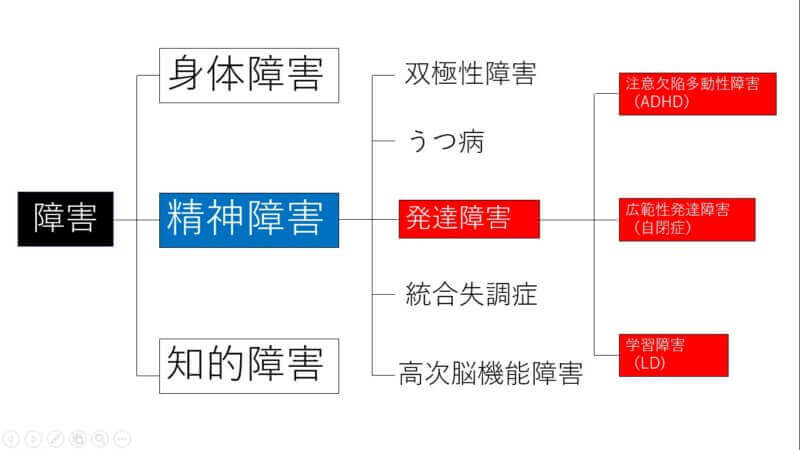

障害者の定義についてはとてもややこしく、一筋縄ではいきません。法律によって矛盾する内容になっていたりしますので気を付けて覚えましょう。

障害者の定義

障害者総合支援法には障害者を以下のように規定しています。

「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。

ということで、障害者は18歳以上で定義されています。

児童福祉法で児童は18歳未満と定義されていましたね。

そして各障害の定義は以下のとおりです。

| 障害 | 定義 | 根拠法 |

|---|---|---|

| 身体障害者 | 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者 | 身体障害者福祉法 |

| 知的障害者 | 定義なし | – |

| 精神障害者 |

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者 |

精神保健福祉法 |

| 発達障害者 | 発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者 | 発達障害者支援法 |

このように障害者の定義については、手帳の所持として定義されているのは身体障害者のみで、知的障害者にあっては定義すらありません。

そもそも知的障害の判定は、脳のこの部分に障害があるからとか明確な診断基準がないよ。ダウン症なら21番目の染色体が1本多いという明確な基準があるけどね。

精神障害者と発達障害者の定義も国家試験に出題されますので覚えておいてください。

精神保健福祉法における精神障害者の定義には知的障害が含まれていることに注意してください。だから障害者総合支援法での障害者の定義には、わざわざ「精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)」と規定されています。

一般的には精神障害と知的障害は別物で、精神障害には発達障害が含まれます。

障害者手帳

障害者が所持する手帳は3種類あり、まとめて障害者手帳と呼んでいます。

・療育手帳(知的障害者)

・精神障害者保健福祉手帳(精神障害者)

身体障害者手帳

等級:1~6級

更新:不要

発行:都道府県知事、指定都市の市長、中核市の市長

審査:身体障害者更生相談所

身体障害者手帳の交付対象は身体障害者福祉法に規定されています。

等級には7級がありますが7級では手帳が交付されず、7級相当の身体障害が2つ以上重複すれば6級として手帳が交付されます。

なので「等級の範囲は?」という問いには1~6級と覚えてください。

1級が最も重く、両上肢の完全麻痺とか全盲とかです。

身体障害者の定義は身体障害者手帳が交付されている者です。

これは知的障害者や精神障害者とは違います。知的障害と精神障害は手帳の所持とイコールではありません。

手帳の判定は都道府県が設置する身体障害者更生相談所で行われます。

療育手帳

等級:A(重度)、B(その他)

更新:自治体により様々

交付:都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所を設置する中核市の市長

審査:知的障害者更生相談所

知的障害者の手帳である療育手帳は都道府県によって「緑の手帳」とか「愛の手帳」とか別の名称で呼ばれていたりします。

療育手帳は、身体や精神の手帳のように法律で規定されているものではなく、厚生労働省からの通知レベルで定められているものです。

療育手帳は、昭和48年の事務次官通知「療育手帳制度について」が根拠になっているよ。

等級は「重度」か「その他」かの2段階ですが、最重度、重度、中度、軽度と4段階になっているものもあります。

つまり都道府県によって呼び方も違えば等級も違うことがあるのです。

更新が必要かどうかの判定も都道府県独自の判断になっています。

法律で明確に規定されていないのですから都道府県によってさまざまで統一されていません。

知的障害自体の判定は、例えばCTスキャンで脳のこの部分に器質的障害があるから知的障害です等という判定ではなく、あくまで医師がその人の状態を診て知的障害と判断します。

知的障害は概ねIQ70未満とされていますが、IQだけで判定されるものでもありません。

このあたりは精神障害も同じで、ある程度の基準はありますが医師の診断に委ねられています。

つまり身体障害のように明確な診断基準がなく、なので知的障害者は療育手帳を持っている人という定義もありません。

手帳の判定は都道府県が設置する知的障害者更生相談所で行われます。

①福祉事務所長へ申請

②児童相談所(障害児)、知的障害者更生相談所(障害者)で審査判定

③都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所を設置する中核市の市長が交付

精神障害者保健福祉手帳

等級:1~3級

更新:2年ごと

交付:都道府県知事、指定都市の市長

審査:精神保健福祉センター

精神障害とは統合失調症、気分障害、てんかん、躁鬱病、高次脳機能障害など健常者がある日突然発症するような病名が並びます。

身体障害と違って治ることもあるので精神障害者保健福祉手帳は更新が必要なのです。

手帳の判定は都道府県が設置する精神保健福祉センターで行われます。

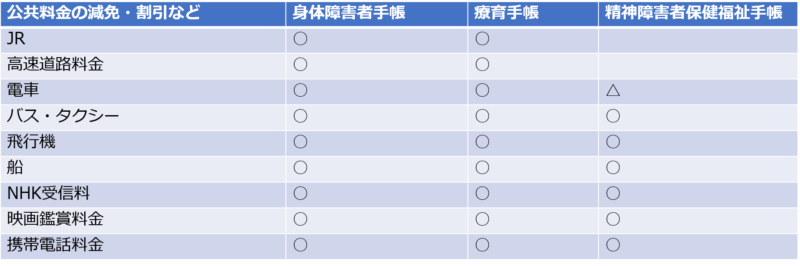

手帳所持のメリット

冒頭にも書きましたが、障害者手帳を持っていると様々な恩恵を受けられます。

・障害者雇用枠

企業や法人は障害者を一定割合で雇わなければならないという「法定雇用率制度」があり、障害者を決められた割合雇わないと罰金が科せられたり企業名を公表されたりします。

なので特にネームバリューのある大企業などは企業イメージを悪くしないよう障害者を雇いたいのです。

このときの障害者とは「手帳を持っている人」の数でカウントされますので、手帳を持っている人は障害者として雇われやすくなります。

・各種割引や助成

公共料金の割引制度があり、例えば身体障害者福祉手帳と療育手帳の所持者は鉄道運賃割引(JRと航空旅客運賃)として、第1級(本人と介護者が5割引き)と第2級(本人が5割引き)が設定されています。

その他、NHK受信料や上下水道料金、携帯電話料金なども割引されます。

・税制優遇

所得税や相続税、贈与税などが優遇され、自動車税なども減免されたりします。

まとめ

手帳については等級などの3種類の特徴を比較整理して覚えましょう。

| 種類 | 根拠法 | 等級 | 更新 | 判定 | 発行 |

|---|---|---|---|---|---|

| 身体障害者手帳 | 身体障害者福祉法 | 1~6級 | 不要 | 身体障害者更生相談所 | 都道府県知事、指定都市の市長、中核市の市長 |

| 療育手帳 | 事務次官通知 | A(重度)、B(その他) | 不要 | 知的障害者更生相談所 | 都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所を設置する中核市の市長 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神保健福祉法 | 1~3級 | 2年ごと | 精神保健福祉センター | 都道府県知事、指定都市の市長 |

身体障害者手帳は身体障害者であることを証明するものとなりますから、身体障害者として障害福祉サービスを受けるためには身体障害者手帳が必要です。

知的障害者と精神障害者は手帳がなくても障害福祉サービスを受けられます。

障害者手帳は判定という判断が伴いますので、都道府県(指定都市、中核市)が発行を担っています。

ですので判定機関である身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターは全て都道府県(指定都市)が設置しています。

3障害

身体障害

身体障害者福祉法には、身体障害者手帳の交付対象となる身体障害として以下の種類が定められており、その程度によって詳細な等級が決まります。

<身体障害者手帳の交付対象>

① 視覚障害

② 聴覚又は平衡機能の障害

③ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

④ 肢体不自由

⑤ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害

⑥ ぼうこう又は直腸の機能の障害

⑦ 小腸の機能の障害

⑧ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

⑨ 肝臓の機能の障害

⑤、⑥、⑦、⑧、⑨は内部障害だね。

⑧免疫機能障害の中でもヒト免疫不全ウイルス(HIV)によるものが対象だよ。白血病などの免疫機能障害は対象じゃないよ!

視覚障害のある人が持つ白杖には、視覚に障害があることを周囲に知らせる役目があるよ!

精神障害

精神障害には、統合失調症、気分障害、高次脳機能障害などがあります。

統合失調症

統合失調症では陽性症状(幻覚、妄想、精神運動興奮、昏迷など)と陰性症状(抑うつ、無気力、ひきこもり、倦怠感、感情の平板化)があります。陽性症状としては、考えがまとまらない滅裂思考、思考の進行が急に停止する思考途絶、体に実際に感じる体感幻覚、自分の意思に反して誰かに考えや体を支配され操られていると感じる作為体験、考えていることが声となって聞こえてくる考想化声、自分の考えが他者に筒抜けになっていると感じる考想伝播、自分の考えが抜き取られて消えたように感じる考想奪取、などがあります。

考想化声、考想伝播、考想奪取、作為体験などはシュナイダーの一級症状と呼ばれていて、下ででてくる一次妄想とシュナイダーの一級症状があれば、統合失調症を真っ先に疑うべきだよ。

DSM-5では、以下のような診断基準となっています。

以下のうち2つ(またはそれ以上)、おのおのが1か月以上(または治療が成功した際はより短い期間)ほとんどいつも存在する。これらのうち少なくとも1つは(1)か(2)か(3)である。

(1)妄想

(2)幻覚

(3)まとまりのない発語(例:頻繁な脱線または滅裂)

(4)ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動

(5)陰性症状(情動表出の減少、意欲欠如)

気分障害

双極性障害(躁うつ病)

双極性障害の症状は、気分の落ち込み(うつ病)と気分の高揚(躁病)があります。躁病では気分の高揚やイライラ、自尊心の肥大により誇大妄想に発展することもあります。話が止まらなくなったり、アイデアが次々と浮かんで会話としてのまとまりのない観念奔逸という状態もあります。

躁うつ病とうつ病は全く違うよ。躁うつ病のほうが自殺の危険性も高いし。

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、事故等で脳の器質的病変があり、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害によって日常生活や社会生活に制約が出てきます。失語、失行、失認などの症状があります。

発達障害

自閉スペクトラム症(ASD)

自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disorder)の症状は、目と目が合わない、笑いかけてもほほえみ返さない、言葉の発達が遅い、こだわりが強い、感覚の過敏さがあるなど幼少期から見られ、多くの場合3歳までに診断されます。相手の気持ちを理解することが苦手で、知的障害を伴うことが多いです。

注意欠如・多動症(ADHD)

注意欠如・多動症(ADHD:attention-deficit/hyperactivity disorder)の症状は、主に注意を持続したり集中したりすることが困難な場合もあれば、過剰に活動的で衝動的な場合もあり、その両方がみられる場合もあります。多くは4歳までに気づかれ、12歳までにはほぼ明らかになります。小児の5~15%がADHDと推定されており、男児に2倍多くみられます。

限局性学習症(SLD)

限局性学習症(SLD:Specific Learning Disorder)は、知的発達の遅れはなく、見る・聞く能力はあるのに学習に必要な特定の機能(読む・書く・聞く・話す・計算する・推論する)の、習得と使用に困難がみられる状態です。

知的障害

厚生労働省によると、知的障害は「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」とされています。

遺伝子の突然変異などの先天性のものもあれば、出生後の疾患等による後天性のものもあり、男性に多い特徴があります。

てんかん、発達障害、脳性麻痺などが合併しやすくなっています。

生活のしづらさなどに関する調査

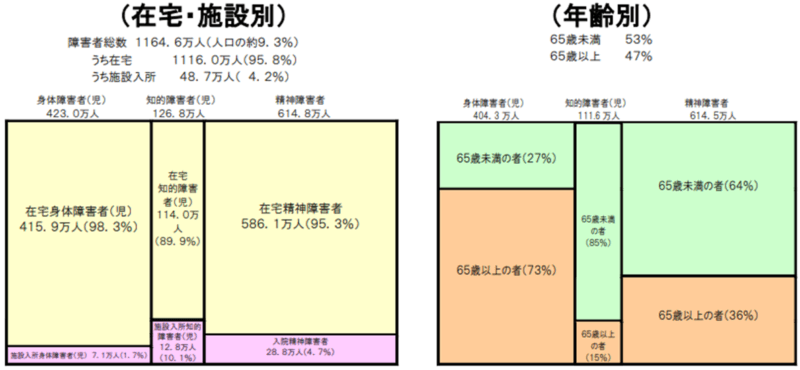

「生活のしづらさなどに関する調査」は、平成28 年に続いて令和4年版が出ました。この調査では3障害それぞれの障害者手帳所持者数などが報告されています。

障害者数

障害者の総数は1164.6 万人(人口の約9.3%)、そのうち身体障害者は423.0 万人、知的障害者は126.8 万人、精神障害者は614.8 万人と、三障害の中では精神障害者の数が最多となっています。

精神障害が一番多いのは、発達障害が増えているからだと思うよ。

三障害とも施設入所者の割合は低いですが、その中でも知的障害者は施設入所者の割合が10%と、比較的高くなっています。また高齢化の状況としては、身体障害者の高齢者割合が7割を超えています。

高齢になると体が不自由になってくるからね。僕のおばあちゃんも90歳を超えて身体障害者手帳を取得したよ。

障害者手帳所持者数

障害者数では精神障害者が最多でしたが、障害者手帳所持者に限ると、身体障害者手帳所持者が最多となっています。身体障害者手帳、療育手帳の所持者はそれぞれ約98%、約90% となっているのに対し、精神障害者保健福祉手帳所持者は約20% となっており、精神障害者の手帳取得率が低いことがわかります。

その他、特記事項は以下のとおりです。

● 身体障害者手帳所持者では、肢体不自由が最多、次いで内部障害

● 精神障害者保健福祉手帳では、2級が最多、次いで3級

● 前回の調査と比較して、身体障害者手帳所持者は減少、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳所持者は増加

| 令和4年度 | 総数 | 手帳所持者数 ※カッコ内は平成28年の値 | 手帳所持者割合 |

|---|---|---|---|

| 身体障害者 | 423.0万人 | 415.9万人(428.7万人) | 約98% |

| 知的障害者 | 126.8万人 | 114万人(96.2万人) | 約90% |

| 精神障害者 | 614.8万人 | 120.3万人(84.1万人) | 約20% |

| 障害者 | 1164.6万人 | 610万人(559.4万人) |

過去問

第34回 問題11

「2016年(平成28年)生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」(厚生労働省)における身体障害、知的障害、精神障害の近年の状況に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。1 最も人数の多い障害は、知的障害である。2 施設入所者の割合が最も高い障害は、身体障害である。3 在宅の身体障害者のうち、65歳以上の割合は7割を超えている。4 在宅の知的障害者の数は、減少傾向にある。5 精神障害者の8割は、精神障害者保健福祉手帳を所持している。

1 最も人数の多い障害は、知的障害である。

誤りです。平成28年の調査では身体障害者が最多、令和4年の調査では精神障害者が最多となっています。

2 施設入所者の割合が最も高い障害は、身体障害である。

誤りです。施設入所者の割合が最も高いのは、知的障害です。

3 在宅の身体障害者のうち、65歳以上の割合は7割を超えている。

これが正解です。身体障害者は高齢者の割合が高いです。

4 在宅の知的障害者の数は、減少傾向にある。

誤りです。在宅の知的障害者の数は、増加傾向にあります。

5 精神障害者の8割は、精神障害者保健福祉手帳を所持している。

誤りです。3障害の中でも精神障害者の手帳所持率は最も低く、2割程度です。

第33回 問題14

「障害者総合支援法」の障害者の定義に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 18歳以上の者である。

2 65歳未満の者である。

3 難病患者は除外されている。

4 発達障害者は除外されている。

5 精神作用物質による依存症の者は除外されている。

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

これは選択肢1が正解です。

第31回 問題91

知的障害の特徴に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 成人期に出現する。

2 てんかん(epilepsy)の合併率が高い。

3 有病率は女性が高い。

4 重度・最重度が大半を占める。

5 遺伝性の障害が大半を占める。

1 成人期に出現する。

厚生労働省によれば知的障害はおおむね18歳までに出現するとされています。

2 てんかん(epilepsy)の合併率が高い。

これが正解です。知的障害に合併しやすいのは、てんかん、発達障害、脳性麻痺などがあります。

3 有病率は女性が高い。

有病率は男性が高いです。

4 重度・最重度が大半を占める。

重度や最重度が大半を占めません。

5 遺伝性の障害が大半を占める。

知的障害は親からの遺伝よりも、遺伝子の突然変異によるケースが多いとされています。

第34回 問題87

- 障害者の法的定義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 身体障害者福祉法における身体障害者は、身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上のものをいう。

2 知的障害者は、知的障害者福祉法に定義されている。

3 「精神保健福祉法」における精神障害者には、知的障害者が含まれていない。- 4 障害者基本法において発達障害者は、精神障害者に含まれていない。

5 障害児は、障害者基本法に定義されている。

(注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

1 身体障害者福祉法における身体障害者は、身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上のものをいう。

これが正解です。

2 知的障害者は、知的障害者福祉法に定義されている。

誤りです。知的障害者は法的に定義されていません。

3 「精神保健福祉法」における精神障害者には、知的障害者が含まれていない。

誤りです。精神保健福祉法における精神障害者には知的障害者が含まれます。

4 障害者基本法において発達障害者は、精神障害者に含まれていない。

誤りです。精神障害者に発達障害者は含まれます。

5 障害児は、障害者基本法に定義されている。

誤りです。障害児は児童福祉法に規定されています。

社会福祉士 第29回 問題61

障害者の法律上の定義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。

2 発達障害者支援法における「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

3 「障害者総合支援法」における「障害者」は、20歳以上の者とされている。

4 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは、児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。

5 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

1 障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。

「一時的」だと障害者とは定義されません。

2 発達障害者支援法における「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

正しいです。

3 「障害者総合支援法」における「障害者」は、20歳以上の者とされている。

20歳以上ではなく18歳以上です。児童の定義は18歳未満でしたね。

4 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは、児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。

そもそも「知的障害者」というものは定義されていません。

5 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

精神保健福祉法では「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定義されています。問題文の定義は障害者基本法における「障害者」の定義に近い

社会福祉士 第29回 問題60

障害者手帳に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 療育手帳は、発達障害者支援法に基づき交付される。

2 療育手帳の交付の申請は、知的障害者更生相談所長に対して行う。

3 身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。

4 手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、身体障害者手帳の交付対象である。

5 精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。

1 療育手帳は、発達障害者支援法に基づき交付される。

療育手帳は知的障害対象です。

厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づいて交付されています。

2 療育手帳の交付の申請は、知的障害者更生相談所長に対して行う。

これは中途半端に学習していると正解にしてしまいそうですが、療育手帳の申請は居住地所管の福祉事務所長に対して行います。

知的障害者更生相談所は申請に対して判定を行う機関で、都道府県が設置しています。

そして、療育手帳を交付するのは都道府県です。

3 身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。

正しいです。

障害福祉サービスを受けるに当たって、知的障害者や精神障害者は手帳が必須ではありませんが、身体障害者は必要です。

なぜなら身体障害を証明するものが身体障害者手帳だからです。

4 手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、身体障害者手帳の交付対象である。

高次脳機能障害は精神障害なので、精神障害者保健福祉手帳の交付対象です。

5 精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。

またまた出ました。

数字の入った選択肢ですが、やはりこれも間違いです。

5年毎ではなく、2年毎です。

第37回 問題53

- 視覚障害の特徴と視覚障害者の生活支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 ロービジョンは、視覚情報をまったく得られない状態である。

- 2 中途視覚障害者は、先天性の障害に比べて障害を受容しやすい。

- 3 白杖には、視覚に障害があることを周囲に知らせる役目がある。

- 4 視覚障害を補うために、ペットの犬と一緒に外出する。

- 5 視覚障害者は、ガイドヘルパーの利用はできない。

1 ロービジョンは、視覚情報をまったく得られない状態である。

誤りです。ロービジョンとは、眼鏡やコンタクトレンズ、手術などで視力や視野の改善が難しい状態のことです。

2 中途視覚障害者は、先天性の障害に比べて障害を受容しやすい。

誤りです。中途視覚障害者はもともと見えていたことで障害受容が難しいです。

3 白杖には、視覚に障害があることを周囲に知らせる役目がある。

これが正解です。

4 視覚障害を補うために、ペットの犬と一緒に外出する。

誤りです。ペットの犬ではなく盲導犬です。

5 視覚障害者は、ガイドヘルパーの利用はできない。

誤りです。視覚障害者には同行援護という移動を支援するサービスがあります。

第37回 問題55

- 聴覚障害者の特徴や支援の方法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 要約筆記によって意思疎通を補う。

2 軽度の聴覚障害を「ろう」という。- 3 フラッシュベルは周囲の音を増幅させて伝える。

- 4 手話は意思の伝達に役立たない。

- 5 両耳の聴力レベルが40dBで身体障害者手帳が交付される。

1 要約筆記によって意思疎通を補う。

これが正解です。

2 軽度の聴覚障害を「ろう」という。

誤りです。最重度の聴覚障害を「ろう」と呼び、身体障害者手帳2級となります。

3 フラッシュベルは周囲の音を増幅させて伝える。

誤りです。フラッシュベルは、電話の着信時にベルの代わりに光で知らせる機器のことです。

4 手話は意思の伝達に役立たない。

誤りです。役立ちます。

5 両耳の聴力レベルが40dBで身体障害者手帳が交付される。

誤りです。両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または、片方の耳の聴力レベルが90デシベル以上で、もう片方が50デシベル以上である場合、6級の聴覚障害に該当します。40dBでは交付されません。両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上の両耳全ろうであれば2級の聴覚障害となります。

次の記事

次は、精神障害について。

コメント