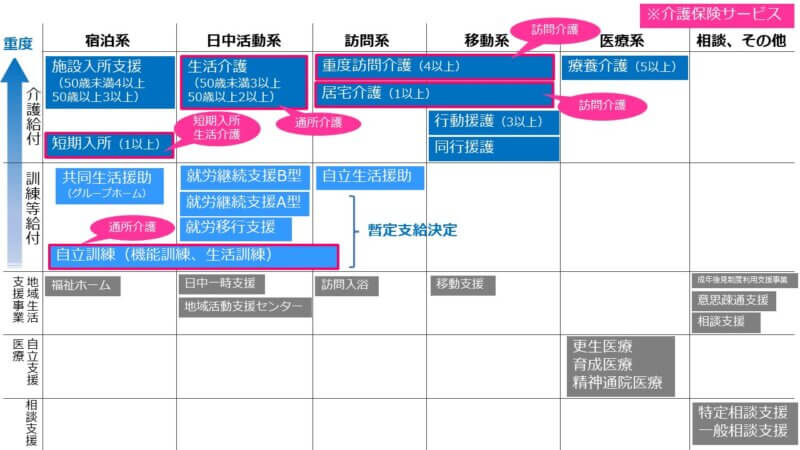

障害福祉サービスには、入所系サービス、通所系サービス、相談系サービス、移動系サービス、就労系サービスなど様々なタイプがあり、全てのサービスは「障害者総合支援法」に規定されています。

障害福祉サービスの利用方法

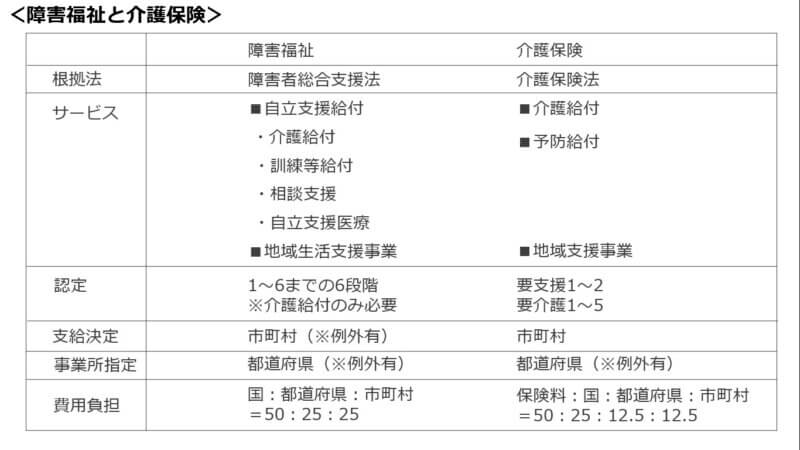

障害福祉サービスも介護保険サービスも、市町村が担っています。

ということで、サービスの支給決定や障害支援区分認定は市町村の役割です。

しかし、福祉サービス事業所の指定は都道府県の役割です。

障害福祉サービスを利用するのに、障害者手帳は基本的に必要ありません(身体障害者としてサービスを利用する場合にのみ、身体障害者手帳が必要です)。

②支給決定がおりると受給者証が発行され、福祉サービス事業所と契約する

③受けるサービスによっては、障害支援区分認定が必要になる

障害福祉サービスの概要

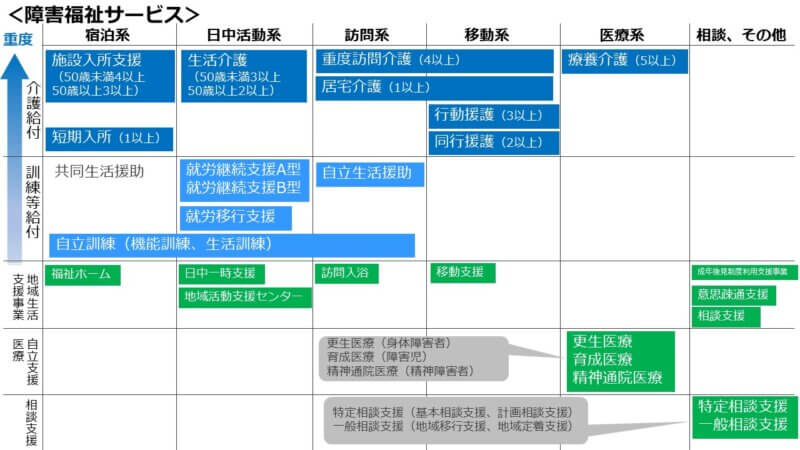

介護保険サービスでは「介護給付」「予防給付」「地域支援事業」と分かれているように、障害福祉サービスでも「自立支援給付(介護給付、訓練等給付など)」「地域生活支援事業」というふうに、似たような分類になっています。

介護保険では地域支援事業ですが、障害福祉サービスでは地域「生活」支援事業といいます。

<自立支援給付>

■介護給付

・介護給付

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・重度障害者等包括支援

・短期入所(宿泊のみ)

・療養介護

・生活介護

・施設入所支援

■訓練等給付

・自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)

・就労移行支援

・就労継続支援(A型・B型)

・就労定着支援

・就労選択支援

・共同生活援助(グループホーム)

・自立生活援助

■地域相談支援給付

・地域移行支援

・地域定着支援

■計画相談支援給付

■自立支援医療

・育成医療

・更生医療

・精神通院医療

<地域生活支援事業>

■市町村地域生活支援事業

必須事業

・理解促進研修・啓発事業

・自発的活動支援事業

・相談支援事業

・成年後見制度利用支援事業

・成年後見制度法人後見支援事業

・意思疎通支援事業

・日常生活用具給付等事業

・手話奉仕員養成研修事業

・移動支援事業

・地域活動支援センター機能強化事業

任意事業

・福祉ホームの運営

・訪問入浴サービス

・生活訓練等

・日中一時支援

・地域移行のための安心生活支援

・巡回支援専門員整備

・相談支援事業者等における退院支援体制確保

・協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援

・その他

■都道府県地域生活支援事業

必須事業

・専門性の高い相談支援事業(発達障害者支援センター運営事業等)

・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

・その他

任意事業

・福祉ホームの運営

・その他

.png)

上の「協議会」というのは、地方公共団体が単独または共同で設置していて、障害のある当事者や家族、障害福祉関連の支援員や専門家などで構成されているよ。関係機関の連携によって地域の障害福祉の課題などを共有し、体制整備の協議をするんだ。

介護保険サービスとの比較

介護給付のサービスを受けるためには障害支援区分の認定が必要になります。

介護保険の要介護認定のようなもので、区分1~6までで判定されます。

区分6が最も重度で、区分が高くないと受けられないサービスがあったり事業所の報酬も区分が高いほど高くなっています。

これらは給付としての立て付けですが、以下では利用者目線でサービスを分類し、「入所系」「通所系」「相談系」と分けて紹介します。

だれもがそうですが、人が生きる上では「暮らし」と「仕事」の両輪が必要です。

毎日の「自宅での生活」と「職場での生活」の両方が重要で、両方が満たされてこそ充実した人生になると思います。

それを支えるのが「入所系サービス」と「通所系サービス」です。

入所系サービスでは暮らしを支えるため、施設入所支援やグループホーム、短期入所事業などがあります。

通所系サービスでは生活介護や就労継続支援など、自宅から事業所に通ってサービスを受け、活動や仕事が終わればまた自宅に帰ります。

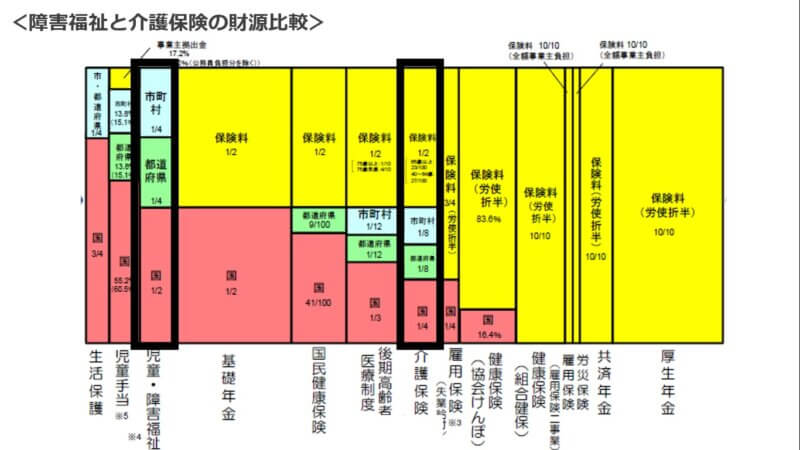

介護保険サービスは社会保険なので半分が保険料で賄われるのに対して、障害福祉サービスは社会福祉なので全て公費(税金)で賄われます。国、都道府県、市町村それぞれの負担割合は同じですが、保険料があるかないかは大きな違いです。

障害福祉サービスの種類

入所系サービス

介護保険と違って障害福祉では日中と夜間のサービスが明確に分けられています。

職住分離の原則で、たとえ入所施設に入っていても日中活動はサービスを選択できます。

入所系サービスは大きく分けると施設入所支援と共同生活援助(グループホーム)に分けられます。

施設入所支援を行う入所施設を「障害者支援施設」といい、重度障害者等が暮らす施設です。

障害者支援施設は、障害福祉サービスで唯一、第一種社会福祉事業に規定されています。

一方で共同生活援助(グループホーム)という形がありますが、これは施設入所支援とは異なり、地域で生活するために暮らしの場を提供する、より軽度の障害者向けサービスです。

.png)

障害者の地域移行が叫ばれてるけど、グループホームに入居している利用者は地域移行を成し遂げたことになるんだね。

この共同生活援助に加えて「自立生活援助」というサービスが2018年に新設されています。

グループホームから出て一人暮らしを定期訪問等で支援するサービスです。

それぞれのサービスで、一時的に宿泊できる短期入所(ショートステイ)というサービスがあります。

通所系サービス

障害者に日中活動を提供するサービスで以下の4種類が主なものです。

・就労継続支援(B型)

・就労継続支援(A型)

・就労移行支援

上から順番に障害の重い利用者向けのサービスと考えてください。

この4種類のうち「生活介護」だけが介護給付なので障害支援区分の認定が必要で、区分3以上でないとサービスは受けられません。

生活介護では重度障害者に日中活動(軽作業、レクレーション等)を提供します。

就労継続支援というのは、「一般企業などに就職することは難しいけど福祉的就労であれば可能」というレベルの障害者を対象としており、A型は雇用契約を結んで仕事をしてもらうサービス、B型は雇用契約を結ばずに仕事をしてもらうサービスです。

雇用契約を結ぶA型は最低賃金を保証しなければなりませんので月々の給料は10万円近い利用者も多いですが、B型は時給100円程度で働く利用者も多いです。

例えば、パン屋さんを経営するとして、パン作りに就労継続支援A型サービスの利用者を雇用して経営する場合、パンを売った売上から利用者の給料を支払い、利用者の支援をするスタッフの給料は自立支援給付として国から支給されるという仕組みです。

.png)

本来利用者の給料は自立支援給付から拠出してはいけないんだけど、一時期問題になっていたね。

最後に就労移行支援というのは、一般企業などに就職することが可能と見込まれる障害者に対して仕事を提供し、一般就労への移行を支援する訓練的サービスです。

このサービスだけが最長2年という期限付きになります。

.png)

障害福祉サービスの特徴は就労支援があること。介護保険サービスには働くことを支援するサービスはないんだよ。

移動系サービス

障害者の移動に係るサービスは以下の5種類あります。

・居宅介護

・重度訪問介護

・行動援護

・同行援護

この中で移動支援は市町村地域生活支援事業で、それ以外は介護給付になります。

居宅介護は居宅での入浴や食事の介助ですが、通院時の付き添いなど移動に関する支援も含まれます。

重度訪問介護は居宅介護の重度者版で、区分4以上でないとサービスを受けられません。

重度障害者の居宅における介護だけでなく、このような移動時の介護にも使えます。

行動援護は重度障害者向けの移動の介護サービスです。

同行援護は行動援護と似た名称でややこしいですが、視覚障害者に対する移動の支援です。

.png)

同行援護は視覚障害者対象ということで、瞳孔援護と覚えてね。

相談系サービス

相談支援には一般相談支援と特定相談支援の二種類があります。

一般相談支援は「地域移行支援」と「地域定着支援」というサービスがあり、施設入所者や入院している精神障害者が地域移行するための住居の確保に関する相談や、一人暮らしの障害者が地域で継続して暮らしていくための相談などを受けます。

特定相談支援は、「基本相談支援」と「計画相談支援」で構成され、計画相談支援では利用者のサービス等利用計画を作成します。

特定相談支援:基本相談支援、計画相談支援

サービス等利用計画というのは障害者が福祉サービスを受けるに当たって、どのようなサービスをどの程度、どのように組み合わせて受けるのか等を示した計画書です。

.png)

現在はサービス等利用計画が作成されていないと福祉サービスを受ける事ができないけど、以前は必要なかったので、そのころは「特定相談支援」という相談支援自体がなかったよ。つまり後からできた相談支援で、もともとあった相談支援と区別するため「一般」と「特定」という名称になったみたい。

障害福祉サービス事業所の指定は基本的に都道府県が行いますが、この特定相談支援事業者だけは市町村が行います。

市町村が地域性を考えて事業者を選定できるようになっています。

自立支援医療

自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。所得によって自己負担額が異なりますが、およそ1割を上限として負担します。

医療機関は自由に選ぶことができず、指定を受けた医療機関での医療に限定されます。

自立支援医療には、対象によって以下の3種類(更生医療、育成医療、精神通院医療)あります。

更生医療

対象:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

支給決定:市町村

育成医療

対象:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

支給決定:市町村

精神通院医療

対象:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

支給決定:都道府県

.png)

自立支援医療の対象は、身体障害者、障害児、精神障害者の3種類だけど、そのうち精神障害者が対象の精神通院医療だけは都道府県が支給決定するんだ。精神障害者が虐げられてきた名残として、未だに都道府県が責任を持って支給認定してるんだ。

障害児福祉サービス

障害児に関するサービスは障害者総合支援法ではなく児童福祉法で規定されています。

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・保育所等訪問支援

・その他

障害福祉サービスの担い手

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供する事業所には様々な専門職が配置されます。

管理者

障害福祉サービスの各事業には、管理者を置かなければなりません。

サービス管理責任者

サービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置が義務づけられており、利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、職員に対して指導的役割を担います。サービス管理責任者になるには一定の実務経験や研修を修了しなくてはなりません。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者は、児童福祉法に基づく障害児福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置され、利用者のアセスメントや個別支援計画の作成を担う、サービス管理責任者の児童版です。

相談支援専門員

相談支援専門員は、特定相談支援事業所において計画相談支援を行う者として配置されています。サービス等利用計画を作成し、定期的なモニタリング(半年に1回以上)を実施します。

サービス管理責任者はサビ管、児童発達支援管理責任者は児発管と略して呼ばれるよ。相談支援専門員のモニタリングは半年に1回だけど、ケアマネさんは毎月だったりするからたいへんだよ。

まとめ

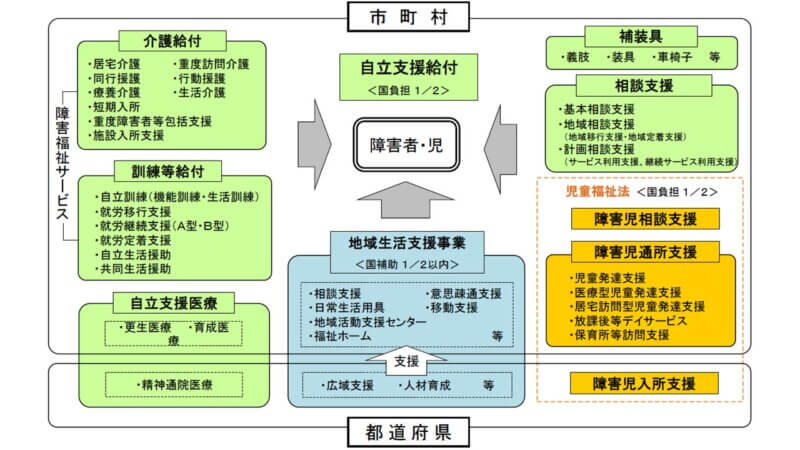

以下は、厚生労働省作成の図です。

上の図にあるように、いわゆる障害福祉サービスと呼ばれるのは「介護給付」と「訓練等給付」です。それ以外にも「自立支援医療」「相談支援」「地域生活支援事業」は重要です。

そして障害児に関するサービスは児童福祉法に規定されているオレンジ色の部分です。

その多くが市町村の管轄ですが、都道府県が管轄するサービスもあることがわかります。

「精神通院医療」「障害児入所支援」「人材育成」などが都道府県の管轄であることは覚えておきましょう。

都道府県と市町村の役割については、以下の記事で。

最後に、総まとめ。

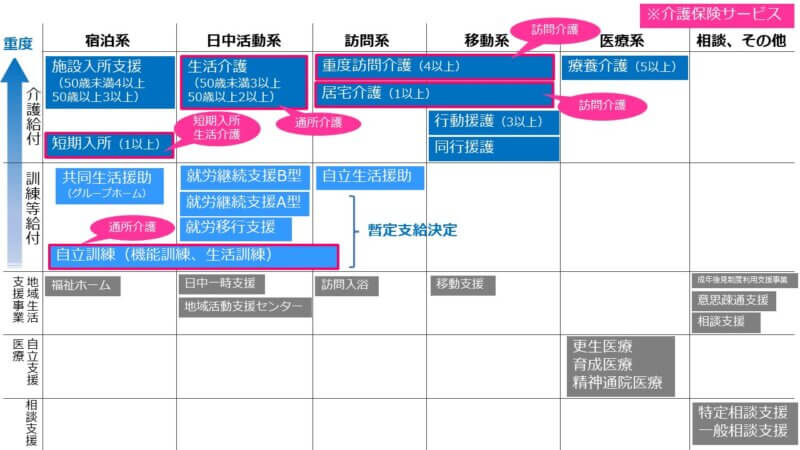

介護保険優先原則

65歳以上の障害者は、介護保険か障害福祉サービスかどちらを利用するのでしょう。どちらか選べるわけではありません。

原則、介護保険サービスが優先されます。

これを介護保険優先原則といいます。

具体的には、下図のピンク色で囲ったサービスは介護保険に同様のサービスがあるので、65歳以降は介護保険に移らなければなりません。

ただし、65歳になるまで障害福祉サービスを利用してきた人には、同じ事業所で介護保険サービスを利用できるように、共生型サービスというものがあります。

詳しくは下記の記事で。

過去問

第32回 問題12

Dさん(60歳、女性)は、交通事故で下肢に障害が生じた。

現在、入院中のDさんは退院後、在宅での生活を続けるために、「障害者総合支援法」の障害福祉サービス(居宅介護)の利用を希望している。

Dさんが障害福祉サービス(居宅介護)を利用するための最初の手続きとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 地域包括支援センターに相談する。

2 医師の診断書を居住する市町村に提出する。

3 障害福祉サービス(居宅介護)を提供している事業所と契約する。

4 居住する市町村の審査会に、障害福祉サービス(居宅介護)の利用を申し出る。

5 居住する市町村の担当窓口に、障害福祉サービス(居宅介護)の支給申請をする。

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

選択肢5が正解です。

第33回 問題15

「障害者総合支援法」のサービスを利用するための障害支援区分を判定する組織として、正しいものを1つ選びなさい。

1 身体障害者更生相談所

2 協議会

3 基幹相談支援センター

4 居宅介護事業所

5 市町村審査会

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

障害支援区分認定は市町村が担うので、選択肢5が正解です。

障害支援区分の判定は、コンピューターによる一次判定、および医師意見書に基づく二次判定を経て、市町村に設置される審査会において判定されます。

1 身体障害者更生相談所

これは身体障害者手帳を受けるときの判定を行う機関で、都道府県に設置されています。

2 協議会

これは自立支援協議会のことです。自立支援協議会は、地域の関係者が集まり地域の課題を共有し、地域のサービス基盤の整備を進めていきます。

3 基幹相談支援センター

これは相談支援を行う中でも基幹となる事業所です。

4 居宅介護事業所

居宅介護事業所が障害支援区分を判定するわけがありません。

5 市町村審査会

これが正解です。福祉サービスの支給決定は市町村が行います。

第33回 問題13

Dさん(64歳、女性、障害支援区分4、身体障害者手帳2級)は、「障害者総合支援法」の居宅介護を利用して生活している。

この居宅介護事業所は共生型サービスの対象となっている。

Dさんは65歳になった後のサービスについて心配になり、担当の居宅介護職員に、「65歳になっても今利用しているサービスは使えるのか」と尋ねてきた。

居宅介護事業所の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 Dさんは障害者なので介護保険サービスを利用することはないと伝える。

2 障害者の場合は75歳になると介護保険サービスに移行すると伝える。

3 現在利用しているサービスを継続して利用することができると伝える。

4 継続して利用できるかどうか65歳になった後で検討すると伝える。

5 介護予防のための通所介護(デイサービス)を利用することになると伝える。

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 Dさんは障害者なので介護保険サービスを利用することはないと伝える。

間違いです。障害者であっても65歳以上になると介護保険サービスを受ける場合があります。

介護保険優先原則によって、障害福祉サービスと介護保険サービスに同じようなサービスがある場合は、介護保険サービスが優先されます。

2 障害者の場合は75歳になると介護保険サービスに移行すると伝える。

間違いです。75歳ではなく65歳です。

3 現在利用しているサービスを継続して利用することができると伝える。

これが正解です。事例の事業所は共生型サービスの対象になっているので、障害福祉サービスの居宅介護は介護保険の訪問介護に移りますが、同一の事業所が提供されるサービスとして利用者にとっては事実上変わることはありません。

なのでこの返答は正確ではありませんが、答え方としてはこれでよいでしょう。

4 継続して利用できるかどうか65歳になった後で検討すると伝える。

間違いです。

5 介護予防のための通所介護(デイサービス)を利用することになると伝える。

間違いです。

第32回 問題13

2018年度(平成30年度)に創設された共生型サービスの対象となるサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 訪問看護

2 共同生活援助(グループホーム)

3 同行援護

4 通所介護(デイサービス)

5 通所リハビリテーション

選択肢4が正解です。

第32回 問題91

Fさん(26歳)は重度の知的障害があり、施設入所支援を利用している。

次のうち、Fさんが地域移行するときの社会資源として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ケアハウス

2 共同生活援助(グループホーム)

3 自立支援医療

4 精神科病院

5 同行援護

選択肢2が正解です。

入所施設もグループホームも、利用者の暮らしを支えるサービスですが、入所施設と違ってグループホームに入居すると地域移行したことになります。

第31回 問題13

2016年(平成28年)の「障害者総合支援法」の改正内容として、適切なものを1つ選びなさい。

1 放課後や休日に児童・生徒の活動を支援する放課後等デイサービスが創設された。

2 一人暮らしを希望する障害者に対して、地域生活を支援する自立生活援助が創設された。

3 障害者の1年間以上の雇用継続を義務づける就労定着支援が創設された。

4 保育所等を訪問して、障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援が創設された。

5 医療的ケアを必要とする障害児への支援として、医療型障害児入所施設が創設された。

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

選択肢2が正解です。

2016年の改正で自立生活援助と就労定着支援が新設されました。

ただし、就労定着支援は障害者の職場定着を支援するもので、選択肢3にあるような1年以上の雇用継続を義務付けるものではありません。

第35回 問題13

- 次のうち、「障害者総合支援法」の介護給付を利用するときに、利用者が最初に市町村に行う手続きとして、適切なものを1つ選びなさい。

1 支給申請

2 認定調査

3 審査会の開催

4 障害支援区分の認定

5 サービス等利用計画の作成

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

介護給付を利用する場合は障害支援区分の認定が必要になります。手続きの順番としては

選択肢1→2→3→4→5となりますので、選択肢1が正解です。

第35回 問題14

- 「障害者総合支援法」の居宅介護を利用したときの利用者負担の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用したサービスの種類や量に応じて負担する。

2 利用者の負担能力に応じて負担する。

3 利用したサービス費用の一定の割合を負担する。

4 利用したサービス費用の全額を負担する。

5 利用者は負担しない。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

福祉サービスは応能負担(利用者の負担能力に応じて負担)が原則ですので、選択肢2が正解です。例えば働いていて所得がある人は、その所得金額に応じた負担がありますが、所得が一定水準以下(生活保護世帯や住民税非課税世帯)の場合は負担はありません。

第35回 問題58

- Eさん(38歳、男性)は、脳梗塞(cerebral infarction)を発症し、病院に入院していた。退院時に、右片麻痺{みぎかたまひ}と言語障害があったため、身体障害者手帳2級の交付を受けた。現在、Eさんと家族の希望によって、自宅で生活しているが、少しずつ生活に支障が出てきている。Eさんの今後の生活を支えるために、障害福祉サービスの利用を前提に多職種連携による支援が行われることになった。

Eさんに関わる関係者が果たす役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護サービス計画を作成する。

2 医師が、要介護認定を受けるための意見書を作成する。

3 基幹相談支援センターの職員が、障害福祉計画を立てる。

4 地域包括支援センターの職員が、認定調査を行う。

5 相談支援専門員が、サービス担当者会議を開催する。

1 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護サービス計画を作成する。

誤りです。Eさんは38歳ですから介護保険サービスは使えず、障害福祉サービスの利用を考えていますので、ケアマネジャーではなく相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。

2 医師が、要介護認定を受けるための意見書を作成する。

誤りです。介護保険サービスは受けられませんので、要介護認定は受けません。

3 基幹相談支援センターの職員が、障害福祉計画を立てる。

誤りです。障害福祉計画は障害者総合支援法に基づいて都道府県や市町村が策定するものです。

4 地域包括支援センターの職員が、認定調査を行う。

誤りです。障害支援区分の認定調査は、地域包括支援センターではなく市町村が行います。

5 相談支援専門員が、サービス担当者会議を開催する。

これが正解です。相談支援専門員は関係職種とサービス担当者会議を開催し、アセスメントを共有するなどして、サービス等利用計画の原案に対して意見を求め、サービス等利用計画を作成していきます。

第34回 問題12

Eさん(30歳、女性、知的障害、障害支援区分2)は、現在、日中は特例子会社で働き、共同生活援助(グループホーム)で生活している。今後、一人暮らしをしたいと思っているが、初めてなので不安もある。次のうち、Eさんが安心して一人暮らしをするために利用するサービスとして、適切なものを1つ選びなさい。

1 行動援護

2 同行援護

3 自立訓練(機能訓練)

4 自立生活援助

5 就労継続支援

共同生活援助(グループホーム)から一人暮らしをするために利用するサービスは、選択肢4「自立生活援助」です。

第34回 問題13

- 重度訪問介護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 外出時における移動中の介護も含まれる。

2 知的障害者は対象にならない。

3 利用者が医療機関に入院した場合、医療機関で支援することはできない。

4 訪問看護の利用者は対象にならない。

5 障害が視覚障害のみの場合でも利用できる。

選択肢1が正解です。重度訪問介護という名称からホームヘルプサービスだけと思われがちですが、外出時の移動中の介護も含まれます。なので例えば行動援護や移動支援で支給量が足りない分を重度訪問介護で賄うという裏技があります。

第34回 問題94

- 「障害者総合支援法」で定める協議会に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 当事者・家族以外の専門家で構成する。

2 療育手帳を交付する。

3 相談支援専門員を配置しなければならない。

4 国が設置する。

5 地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う。

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 当事者・家族以外の専門家で構成する。

誤りです。協議会には当事者やその家族も含まれます。

2 療育手帳を交付する。

誤りです。療育手帳を交付するのは都道府県知事(指定都市の市長)です。

3 相談支援専門員を配置しなければならない。

誤りです。相談支援専門員を配置しなければならないのは、相談支援事業所です。

4 国が設置する。

誤りです。協議会は地方公共団体が単独または共同して設置することとされています。

5 地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う。

これが正解です。

第34回 問題95

- 障害者が障害福祉サービスを利用するために相談支援専門員が作成する計画として、正しいものを1つ選びなさい。

1 地域福祉計画

2 個別支援計画

3 サービス等利用計画- 4 障害福祉計画

5 介護サービス計画

1 地域福祉計画

これは社会福祉法に基づいて市町村と都道府県が策定します。

2 個別支援計画

これはサービス管理責任者が作成します。

3 サービス等利用計画

これが正解、相談支援専門員が作成します。

4 障害福祉計画

これは障害者総合支援法に基づいて市町村と都道府県が策定します。

5 介護サービス計画

これは介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。

第36回 問題14

- 「障害者総合支援法」に規定された移動に関する支援の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 移動支援については、介護給付費が支給される。

2 行動援護は、周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。

3 同行援護は、危険を回避できない知的障害者が利用する。

4 重度訪問介護は、重度障害者の外出支援も行う。- 5 共同生活援助(グループホーム)は、地域で生活する障害者の外出支援を行う。

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 移動支援については、介護給付費が支給される。

誤りです。移動支援は市町村の地域生活支援事業です。

2 行動援護は、周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。

誤りです。行動援護は知的障害又は精神障害による行動障害等のある障害者が利用します。

3 同行援護は、危険を回避できない知的障害者が利用する。

誤りです。同行援護は視覚障害者が対象です。

4 重度訪問介護は、重度障害者の外出支援も行う。

これが正解です。重度訪問介護は居宅での介護だけでなく外出時の介護も含まれます。

5 共同生活援助(グループホーム)は、地域で生活する障害者の外出支援を行う。

誤りです。共同生活援助は外出支援を行うものではありません。

第36回 問題57

- 「障害者総合支援法」において、障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護支援専門員(ケアマネジャー)

2 社会福祉士

3 介護福祉士

4 民生委員

5 相談支援専門員

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

選択肢5の相談支援専門員が正解です。

第36回 総合問題4

次の事例を読んで、問題123から問題125までについて答えなさい。

〔事 例〕

Fさん(20歳、男性)は、自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)と重度の知的障害があり、自宅で母親(50歳)、姉(25歳)と3人で暮らしている。

Fさんは生活介護事業所を利用している。事業所では比較的落ち着いているが、自宅に帰ってくると母親に対してかみつきや頭突きをすることがあった。また、自分で頭をたたくなどの自傷行為もたびたび見られる。

仕事をしている母親に代わり、小さい頃から食事や排泄の介護をしている姉は、これまでFさんの行動を止めることができていたが、最近ではからだが大きくなり力も強くなって、母親と協力しても止めることが難しくなっていた。

家族で今後のことを考えた結果、Fさんは障害者支援施設に入所することになった。

問題123

- 次のうち、Fさんが自宅に帰ってきたときの状態に該当するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 学習障害

2 注意欠陥多動性障害

3 高次脳機能障害

4 強度行動障害

5 気分障害

「母親に対してかみつきや頭突き」という行動は、選択肢4の強度行動障害です。強度行動障害は、知的障害や発達障害のような障害名ではなく、自傷行為や他害行為、食べられないものを食べる異食といった不適応行動が通常では考えられない程度で頻繁に発生する状態像です。

問題124

- Fさんが入所してからも月1、2回は、姉が施設を訪ね、Fさんの世話をしている。

ある日、担当の介護福祉職が姉に声をかけると、「小学生の頃から、学校が終わると友だちと遊ばずにまっすぐ家に帰り、母親に代わって、弟の世話をしてきた。今は、弟を見捨てたようで、申し訳ない」などと話す。

介護福祉職の姉への対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。- 1 「これからもFさんのお世話をしっかり行ってください」

2 「Fさんは落ち着いていて、自傷他害行為があるようには見えませんね」

3 「お姉さんは、小さい頃からお母さんの代わりをしてきたのですね」

4 「訪問回数を減らしてはどうですか」

5 「施設入所を後悔しているのですね。もう一度在宅ケアを考えましょう」

選択肢3のような、姉への共感的理解を示す対応が適切です。

問題125

- Fさんが施設に入所して1年が経った。介護福祉職は、Fさん、母親、姉と共にこれまでの生活と支援を振り返り、当面、施設で安定した生活が送れるように検討した。

次のうち、Fさんの支援を修正するときに利用するサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。- 1 地域定着支援

2 計画相談支援- 3 地域移行支援

- 4 基幹相談支援

- 5 基本相談支援

選択肢2の計画相談支援が正解です。サービス等利用計画を作成するときだけでなく、事例のようなモニタリングでも利用されます。

第37回 問題15

- 「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。

2 短期入所は介護給付の1つである。

3 地域生活支援事業は、国が実施主体である。

4 自立支援給付は応益負担である。- 5 行動援護は訓練等給付の1つである。

(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。

誤りです。介護給付のサービスを利用するには障害支援区分の認定が必要です。

2 短期入所は介護給付の1つである。

これが正解です。

3 地域生活支援事業は、国が実施主体である。

誤りです。地域生活支援事業は、市町村等が実施主体です。

4 自立支援給付は応益負担である。

誤りです。応能負担です。

5 行動援護は訓練等給付の1つである。

誤りです。行動援護は介護給付です。

第37回 問題58

- レスパイトケアの望ましいあり方に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 障害者はサービスを利用せずに生活するべきである。

2 利用中、家族は自宅で休まなくてはならない。

3 家族が障害者を預けて旅行に行くことは認められない。

4 家族の休息が目的なので、障害者の施設利用は宿泊に限定される。

5 家族が休息している間も、障害者が自分らしく過ごせるようにする。

選択肢5が正解です。レスパイトとは、介護や育児など、普段誰かのケアを行っている人が一時的に休息を取れるように支援する仕組みのことで、例えば介護が必要な当事者がショートステイを利用することで家族の負担軽減になったりしますね。

次の記事

次は、障害児支援について。

コメント