対人援助職なら知っておかなければならない、重要な概念となるキーワードを見ていきましょう。

重要キーワード

アドボカシー

アドボカシー(advocacy)は「権利擁護」とか「代弁」と訳されますが、認知症高齢者や知的障害者のような自分の意思をうまく表出できない人のために代弁し、権利を護る行為です。

詳しくは以下の記事で。

ストレングス

ストレングス(strengths)とは、人が持つ強みや長所、才能、能力などの様々な「力」を意味する言葉です。特に福祉分野では、クライエントが持つ意欲や能力や長所に着目し、それらを活かした支援を行う際に使われます。

エンパワメント

エンパワーメント(empowerment)とは、「力(権限)を与える」という意味の動詞エンパワーの名詞形で、「力(権限)を与えること」という意味です。ストレングスに着目して支援するという福祉分野で取り入れられた理念です。

パターナリズム

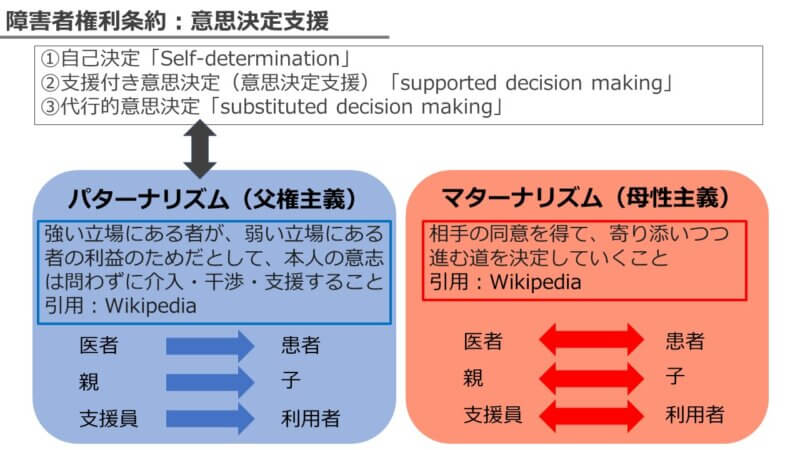

パターナリズムは、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することです。

父権主義とも言われますが、例えば、父親が子どもに対して良かれと思って子供の意見を聞かずに習い事に通わせる、医者が患者の意見を聞かずに治療方法を決める、介護職が利用者の意思を無視して良かれと思ってコロナ対策でマスクを着用させる、というのもパターナリズムの一例です。

パターナリズムの対義語はマターナリズムで、相手の同意を得て寄り添いつつ決めていくことだね。パターナリズムは英語のパターンとは何の関係もないからね。

過去問

第32回 問題2

利用者の意思を代弁することを表す用語として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 インフォームドコンセント(informed consent)

2 ストレングス(strength)

3 パターナリズム(paternalism)

4 エンパワメント(empowerment)

5 アドボカシー(advocacy)

1 インフォームドコンセント(informed consent)

これは医者が手術をするときなどに患者に事前に説明して同意を得ることです。

2 ストレングス(strength)

これは「強み」のことです。例えば障害者を支援する上では、その人のストレングスに着目しましょうと言われます。

3 パターナリズム(paternalism)

これは非常に誤って認識しやすいワードです。

「パターン」の派生語と考えがちで、画一的というような意味を想像しがちですが、全く関係がありません。パターナリズムとは、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することです。対義語はマターナリズムで、本人の意思を尊重しながら支援することです。

4 エンパワメント(empowerment)

エンパワメントは障害福祉のひとつの重要な理念です。介助ばかりになるのではなく本人のチカラを引き出すこと、これがエンパワメントです。

5 アドボカシー(advocacy)

これが正解です。

第35回 問題49

- ストレングス(strength)の視点に基づく利用者支援の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 個人の特性や強さを見つけて、それを生かす支援を行うこと。

2 日常生活の条件をできるだけ、障害のない人と同じにすること。

3 全人間的復権を目標とすること。

4 権利を代弁・擁護して、権利の実現を支援すること。

5 抑圧された権利や能力を取り戻して、力をつけること。

1 個人の特性や強さを見つけて、それを生かす支援を行うこと。

これが正解、ストレングスです。

2 日常生活の条件をできるだけ、障害のない人と同じにすること。

これはノーマライゼーションの説明です。

3 全人間的復権を目標とすること。

これはリハビリテーションの説明です。

4 権利を代弁・擁護して、権利の実現を支援すること。

これはアドボカシーの説明です。

5 抑圧された権利や能力を取り戻して、力をつけること。

これはエンパワメントの説明です。

第37回 問題1

- 次の記述のうち、介護福祉職がアドボカシー(advocacy)の視点から行う対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 介護を行う前には、利用者に十分な説明をして同意を得る。

2 利用者の介護計画を作成するときに、他職種に専門的な助言を求める。- 3 利用者個人の趣味を生かして、レクリエーション活動を行う。

- 4 希望を言い出しにくい利用者の意思をくみ取り、その実現に向けて働きかける。

5 視覚障害者が必要とする情報を、利用しやすいようにする。

選択肢4がアドボカシー(代弁)です。

第37回 問題50

- 次の記述のうち、障害者のエンパワメントに関するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 障害のある人が障害のない人と同等に生活し、活動する社会を目指す。

2 専門職が主導し、障害がある人は受動的に支援を受ける。

3 障害のある人が自らの能力や長所に気づき、課題に対応する。

4 障害のある人が、主体性や人権が守られないことに耐える。

5 障害のある人が、医学的リハビリテーションを受ける。

選択肢3がエンパワメントです。

次の記事

次は、対人援助の基本原則である「バイステック7原則」について。

コメント