介護において、最も死亡リスクの高い場面は「入浴」と「食事」です。事故を防ぐためにも必要な知識を持っておきましょう。

入浴の効果

浮力作用

浮力によって体重が支えられ、普段体重を支えている関節はその加重から解放されます。

なので入浴中に関節運動を促すと良いです。

温熱作用

体が温められることで、血液の流れがよくなり、循環機能が高まり新陳代謝も良くなります。

静水圧作用

適度な水圧で血管が圧迫されることにより血液やリンパの循環を促してくれます。

入浴介助

基本事項

| 入浴に関する注意事項 | 理由 |

|---|---|

| 浴槽の湯温は38~41℃ | 適温 |

| 食後1時間以内の入浴は避ける | 食後すぐの入浴は食物の消化吸収不良となる |

| 空腹時の入浴は控える | 空腹時の入浴は血糖値が低くなり貧血になりやすい |

| 入浴前に水分補給 | 入浴は大量の発汗が伴う |

| 浴槽からの立ち上がりはゆっくり | 浴槽から立ち上がる時は起立性低血圧を起こしやすい |

.png)

起立性低血圧は立ちくらみのことだね。これはホントに危険。

福祉用具

シャワー用車いす

シャワー用車いすは、脱衣場から浴室への移動や、シャワー浴をするためのキャスターや車輪付きの椅子になっています。

入浴用介助ベルト

入浴用介助ベルトは、利用者の腰に装着して立ち上がりを介助するためのものです。

移乗台

またいで浴槽に入れない人のために、浴槽への出入り動作を補助する福祉用具に「移乗台」があります。浴槽の縁から浴槽内への高低差を少なくして出入りしやすくするため、浴槽と同じ高さに設置します。移乗台と合わせて手すりの設置も必要です。

過去問

第33回 問題45

入浴の身体への作用を踏まえた介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 浮力作用があるため、食後すぐの入浴は避ける。

2 浮力作用があるため、入浴中に関節運動を促す。

3 静水圧作用があるため、入浴後に水分補給をする。

4 静水圧作用があるため、入浴前にトイレに誘導する。

5 温熱作用があるため、お湯につかる時間を短くする。

選択肢2が正解です。それ以外の選択肢は、各作用と関係がない内容が書かれています。

第33回 問題103

入浴(中温浴、38~41℃)の効果に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 脳が興奮する。

2 筋肉が収縮する。

3 血圧が上昇する。

4 腎臓の働きを促進する。

5 腸の動きを抑制する。

選択肢4が正解です。

第33回 問題46

四肢麻痺の利用者の手浴に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 仰臥位(背臥位)で行う。

2 手指は、30分以上お湯に浸す。

3 手関節を支えながら洗う。

4 指間は、強く洗う。

5 指間は、自然乾燥させる。

選択肢3が正解です。

第32回 問題49

利用者の状態に応じた入浴の介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 血液透析を受けている人は、透析直後に入浴する。

2 胃ろうを造設している人は、入浴を控える。

3 心臓機能障害がある人は、半身浴にする。

4 酸素療法を行っている人は、鼻カニューレを外して入浴する。

5 回腸ストーマを造設している人は、食後1時間以内に入浴する。

1 血液透析を受けている人は、透析直後に入浴する。

透析後は血圧が低いので、透析当日は入浴禁止です。

2 胃ろうを造設している人は、入浴を控える。

胃ろうを造設していても入浴は問題ありません。

3 心臓機能障害がある人は、半身浴にする。

これが正解です。

心臓機能障害のある人は、入浴による水圧を軽減するため半身浴が好ましいです。

4 酸素療法を行っている人は、鼻カニューレを外して入浴する。

入浴中は酸素がたくさん必要となるため鼻カニューレを外してはいけません。

5 回腸ストーマを造設している人は、食後1時間以内に入浴する。

回腸ストーマを造設している人は、食後1時間以内の排泄しやすい時間帯は避けなければなりません。

第31回 問題47

ベッド上で足浴を実施するときの基本的な手順や方法として、適切なものを1つ選びなさい。

1 ベッドの足元をギャッジアップする。

2 お湯の温度の確認は、利用者、介護福祉職の順に行う。

3 ズボンを脱がせて、下肢を露出する。

4 洗う側の足関節を保持しながら洗う。

5 両足を一度に持ち上げて、すすぐ。

選択肢4が正解です。

第31回 問題48

長期臥床している高齢者に、ケリーパッドを使用して行うベッド上での洗髪に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 膝を伸ばした仰臥位で行う。

2 頭皮に直接お湯をかけて、生え際を濡らす。

3 後頭部を洗う時は、頭部を前屈させる。

4 すすぐ前に、タオルで余分な泡を拭き取る。

5 すすぎは高い位置からお湯をかける。

1 膝を伸ばした仰臥位で行う。

膝を曲げた仰臥位で行います。

2 頭皮に直接お湯をかけて、生え際を濡らす。

くしで髪全体をとかした後、ピッチャーを使用し温度の確認をしながら髪全体を濡らしていきます。

3 後頭部を洗う時は、頭部を前屈させる。

前屈も後屈もしないように行います。

4 すすぐ前に、タオルで余分な泡を拭き取る。

これが正解です。

5 すすぎは高い位置からお湯をかける。

お湯が飛び散りますのでダメです。

第31回 問題49

皮膚の乾燥が強くなった高齢者の入浴介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 アルカリ性の石鹸で洗う。

2 こすらないように洗う。

3 硫黄を含む入浴剤を使用する。

4 42℃以上のお湯で入浴する。

5 保湿剤は、皮膚が十分に乾いてから塗る。

1 アルカリ性の石鹸で洗う。

アルカリ性ではなく弱酸性が好ましいです。

2 こすらないように洗う。

これが正解です。

3 硫黄を含む入浴剤を使用する。

硫黄成分が入った入浴剤は皮膚の乾燥を悪化させます。

4 42℃以上のお湯で入浴する。

熱いお湯は皮膚の乾燥を悪化させます。

5 保湿剤は、皮膚が十分に乾いてから塗る。

保湿剤は皮膚が乾ききらないうちに塗るのが良いです。

第31回 問題104

入浴介護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 家庭内での不慮の事故死のうち、入浴関連はまれである。

2 心臓に疾患のある人には、全身浴を勧める。

3 浴槽からの立ち上がりは、ゆっくり行う。

4 食後すぐの入浴を勧める。

5 入浴後、水分摂取は控える。

選択肢3が正解です。

浴槽から立ち上がる時は起立性低血圧を起こしやすいのでゆっくり立ち上がるようにしましょう。

第34回 問題105

- Mさん(85歳、男性)は、通所介護(デイサービス)での入浴を楽しみにしていて、いつも時間をかけて湯につかっている。ある時、介護福祉職が、「そろそろあがりましょうか」と声をかけると、浴槽から急に立ち上がりふらついてしまった。

Mさんがふらついた原因として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 体温の上昇

2 呼吸数の増加

3 心拍数の増加

4 動脈血酸素飽和度の低下

5 血圧の低下

選択肢5が正解です。起立性低血圧です。

第34回 問題47

- 入浴の介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 着替えの衣服は、介護福祉職が選択する。- 2 空腹時の入浴は控える。

- 3 入浴前の水分摂取は控える。

- 4 食後1時間以内に入浴する。

- 5 入浴直前の浴槽の湯は、45℃で保温する。

1 着替えの衣服は、介護福祉職が選択する。

誤りです。本人が選択します。

2 空腹時の入浴は控える。

これが正解です。空腹時の入浴は血糖値が低くなることがあり、貧血を起こしやすくなります。

3 入浴前の水分摂取は控える。

誤りです。入浴では大量の汗をかくため入浴前に水分補給を行います。

4 食後1時間以内に入浴する。

誤りです。食後1時間以内の入浴は食物の消化吸収不良を引き起こすため避けるようにします。

5 入浴直前の浴槽の湯は、45℃で保温する。

誤りです。浴槽の湯温は38~41℃が適切です。

第34回 問題36

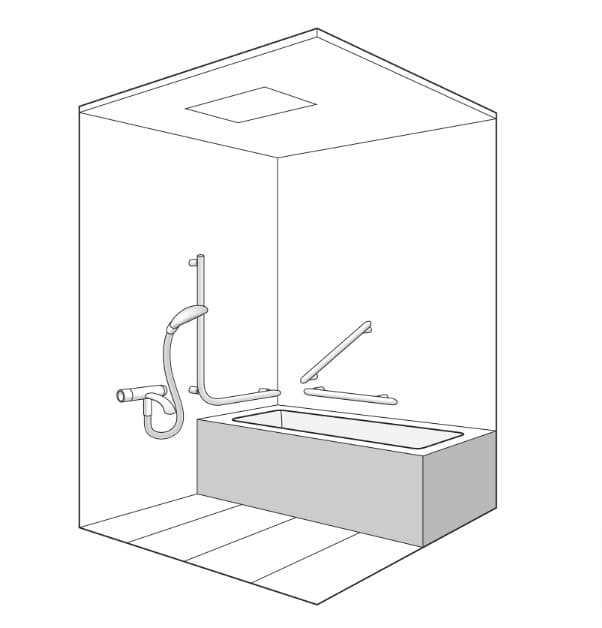

- Lさん(25歳、男性)は、第7胸髄節(Th7)を損傷したが、現在、状態は安定していて、車いすを利用すれば1人で日常生活ができるようになった。図はLさんの自宅の浴室であり、必要な手すりは既に設置されている。

Lさんが1人で浴槽に入るための福祉用具として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 段差解消機

2 ストレッチャー- 3 すべり止めマット

4 四点歩行器- 5 移乗台

選択肢5「移乗台」が正解です。

第34回 問題50

- 入浴関連用具の使用方法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 シャワー用車いすは、段差に注意して移動する。

2 入浴の移乗台は、浴槽よりも高く設定する。

3 浴槽設置式リフトは、臥位の状態で使用する。

4 入浴用介助ベルトは、利用者の胸部に装着する。

5 ストレッチャーで機械浴槽に入るときは、ストレッチャーのベルトを外す。

1 シャワー用車いすは、段差に注意して移動する。

これが正解です。

2 入浴の移乗台は、浴槽よりも高く設定する。

誤りです。入浴の移乗台は、浴槽と同じ高さに設定します。

3 浴槽設置式リフトは、臥位の状態で使用する。

誤りです。浴槽設置式リフトは、座位の状態で使用します。

4 入浴用介助ベルトは、利用者の胸部に装着する。

誤りです。入浴用介助ベルトは、利用者の腰部に装着します。

5 ストレッチャーで機械浴槽に入るときは、ストレッチャーのベルトを外す。

誤りです。ストレッチャーとは、患者やけが人を寝たままの状態等で搬送するための器具です。ストレッチャーで機械浴槽に入るときは、安全のためベルトを外してはいけません。

.png)

入浴の福祉用具、いろいろあるね。

第36回 問題26

- Hさん(60歳、男性)は、身長170cm、体重120kgである。Hさんは浴槽で入浴しているときに毎回、「お風呂につかると、からだが軽く感じて楽になります」と話す。胸が苦しいなど、ほかの訴えはない。

Hさんが話している内容に関連する入浴の作用として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 静水圧作用- 2 温熱作用

3 清潔作用

4 浮力作用

5 代謝作用

選択肢4の浮力作用が正解です。

第36回 問題91

- 介護老人福祉施設の一般浴(個浴)で、右片麻痺の利用者が移乗台に座っている。その状態から安全に入浴をするための介護福祉職の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「浴槽に入るときは、右足から入りましょう」

2 「湯につかるときは、左膝に手をついてゆっくり入りましょう」

3 「浴槽内では、足で浴槽の壁を押すようにして姿勢を安定させましょう」

4 「浴槽内では、後ろの壁に寄りかかり足を伸ばしましょう」

5 「浴槽から出るときは、真上方向に立ち上がりましょう」

1 「浴槽に入るときは、右足から入りましょう」

誤りです。健側の左足から入ります。

2 「湯につかるときは、左膝に手をついてゆっくり入りましょう」

誤りです。湯につかるときは、浴槽内にある手すりや浴槽のふちを持つのが良いです。

3 「浴槽内では、足で浴槽の壁を押すようにして姿勢を安定させましょう」

これが正解です。浮力作用によって体勢が安定しにくいため、健側の足で浴槽の壁を押すようにして姿勢を安定させます。

4 「浴槽内では、後ろの壁に寄りかかり足を伸ばしましょう」

誤りです。これでは姿勢が安定しません。

5 「浴槽から出るときは、真上方向に立ち上がりましょう」

誤りです。これでは起立性低血圧を生じる危険がありますので、浴槽の壁面に沿って臀部をゆっくり上げるように立ち上がります。

第36回 問題93

- 身体機能が低下している高齢者が、ストレッチャータイプの特殊浴槽を利用するときの入浴介護の留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 介護福祉職2名で、洗髪と洗身を同時に行う。

- 2 背部を洗うときは、側臥位にして行う。

3 浴槽に入るときは、両腕の上から固定ベルトを装着する。

4 浴槽では、首までつかるようにする。- 5 浴槽につかる時間は、20分程度とする。

1 介護福祉職2名で、洗髪と洗身を同時に行う。

誤りです。特殊浴槽を使用した入浴では2名以上の介助が基本で、1名が体を支えて1名が体を洗うなど、安全に行います。

2 背部を洗うときは、側臥位にして行う。

これが正解です。

3 浴槽に入るときは、両腕の上から固定ベルトを装着する。

誤りです。浴槽内では体が浮かないように体に固定ベルトを装着しますが、両腕には装着せず自由な状態にします。

4 浴槽では、首までつかるようにする。

誤りです。首までつかると静水圧作用で心臓に負担がかかるため、心臓の位置くらいまでつかるようにします。

5 浴槽につかる時間は、20分程度とする。

誤りです。利用者の状態にもよりますが、20分は長いです。

第37回 問題92

- 次の記述のうち、入浴の作用を生かした、高齢者への入浴の介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 食事は、入浴直前に摂取する。

2 高血圧の人には、42℃以上の湯につかってもらう。

3 浴槽の中では、関節運動を促す。

4 心疾患(heart disease)のある人には、肩まで湯につかってもらう。

5 個浴の浴槽内では、足を浮かせてもらう。

選択肢3が正解です。入浴時は浮力作用によって関節への負担を軽減し、楽に体を動かすことができるようになります。

次の記事

次は、「着衣の介護」です。

コメント