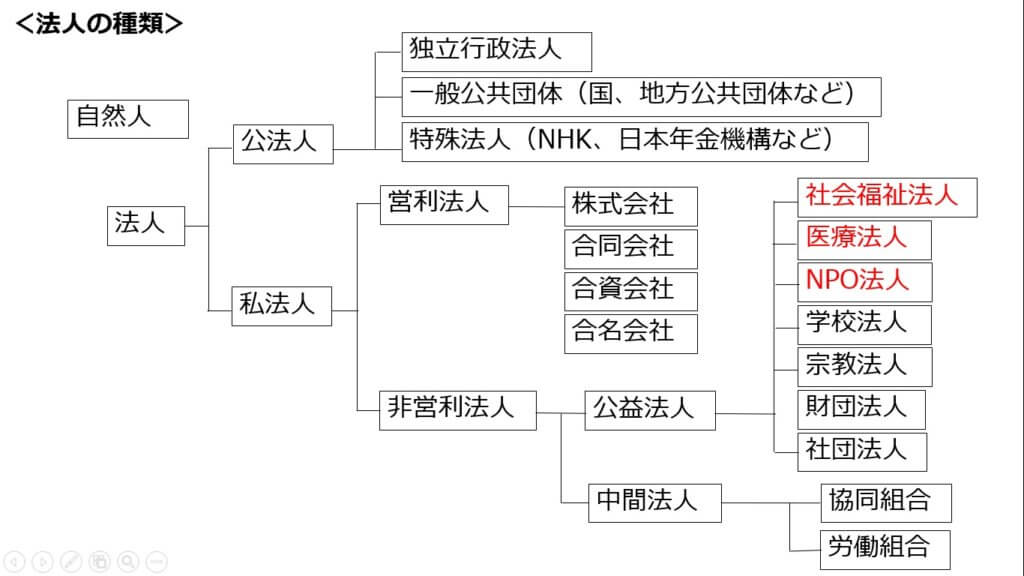

法人って何かわかりますか?

法人とは法律で規定された、「人」と同じ扱いができる団体のことです。

法人には公法人と私法人があります。

そして、私法人には営利法人と非営利法人があります。

公法人と私法人

公法人とはNHKなどの特殊法人や大学などの独立行政法人があります。

私法人には以下に示すように、営利法人と非営利法人があります。

営利法人と非営利法人

営利法人といえば株式会社です。

そして、今回学んでほしい非営利法人には、社会福祉法人、医療法人、NPO法人の3法人。

さらに、学校法人や宗教法人も非営利法人です。

社会福祉法人

まずは社会福祉法人の歴史を見てみます。

社会福祉法人の成り立ち

1938年 社会事業法

戦前の福祉は自治体による公的な事業や民間に頼っていましたが、社会事業法の施行によって民間の社会事業に対して公費の助成が実現します。

1949年 GHQ「政府の私設社会事業団体に対する補助金に関する件」

民間社会事業への補助金禁止に。これにより財政難や不祥事などが多発し、社会事業に対する社会的信用が低下してしまいます。

1950年「社会保障制度に関する勧告」

勧告では「民間社会事業に対しても、その自主性を重んじ、特性を活かすとともに、特別法人制度の確立等によりその組織的発展を図り、公共性を高めることによって国及び地方公共団体が行う事業と一体となって活動しうるよう適当な措置を採る必要がある。」とされ、民間社会事業の自主性を重んじ特性を生かすとともに特別法人制度の確立等によりその組織的発展を図り公共性を高めるために公益法人から発展して創設されたのが社会福祉法人です。

1951年 社会福祉事業法

社会事業法が廃止され、社会福祉事業法に改められます(2000年には社会福祉法へ)。

この社会福祉事業法で社会福祉法人が以下の3つの目的で創設されます。

・「社会保障制度に関する勧告」が提起した民間社会事業の自主性を重んじ特性を生かすため

・日本国憲法第89条で禁止されている公金支出を回避するため

日本国憲法にはこのように「公の支配に属しない福祉事業には公金を出さない」と規定されていたので、公の支配に属する社会福祉法人という制度を作って、措置委託という形で公金を支出する仕組みを作ったんだ。さらに公金を支出するのは社会福祉事業(第一種、第二種)のみと規定したんだよ。

公益法人はその公益性と非営利性故に免税措置がありましたが、1949年シャウプ勧告により公益法人に対する収益事業の非課税規定が廃止されます。

しかし社会福祉事業は公益性があり、税制の優遇を獲得するために公益法人から発展していきます。

このようにできてきた社会福祉法人と社会福祉事業ですが、現在では社会福祉法人の税制優遇は別格で、収益事業以外は基本的に非課税となっており、同じ非営利のNPO法人や医療法人などには法人税や都道府県民税、固定資産税などが課税されます。

そもそも社会福祉法人の公益性ゆえの税制優遇なのに、同じような事業をやっていても税制面で差があるのは不公平ですよね(イコールフッティングの問題)。

そこで2016年に社会福祉法人基礎構造改革「社会福祉法人制度の改革と福祉人材確保の促進」として以下の内容が決まりました。

2000年 社会福祉法

社会福祉事業法が社会福祉法と改正されます。

社会福祉基礎構造改革として、1951年の社会福祉事業法制定以来大きな改正の行われていない社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤制度について見直しが行われました。

2016年 社会福祉法人基礎構造改革「社会福祉法人制度の改革と福祉人材確保の促進」

・事業運営の透明性向上:財務諸表、現況報告書、役員報酬基準の公表に係る規定の整備等

・財務規律強化:役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止

・地域における公益的な取組を実施する責務:無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定、イコールフッティングの問題

・行政関与の在り方:所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携

・社会福祉充実残額の計算と残額が出た場合の社会福祉充実計画の策定

これまで不透明であった社会福祉法人の経営状況を公表することが定められ、内部留保(社会福祉充実残額)をたんまりため込んでいる社会福祉法人も多かったため、余ったお金で「地域における公益的な取組」を実施する努力義務が課せられました。

所轄庁

社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所の所在する都道府県知事とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を超えない場合は当該市長主たる事業所が指定都市の区域内にあって、都道府県内の複数の市町村で事業を実施している場合は当該指定都市の長となります。

また、複数の地方厚生局の管轄区域で事業を実施し、厚生労働省令で定められている場合は、厚生労働大臣が所轄庁となります。

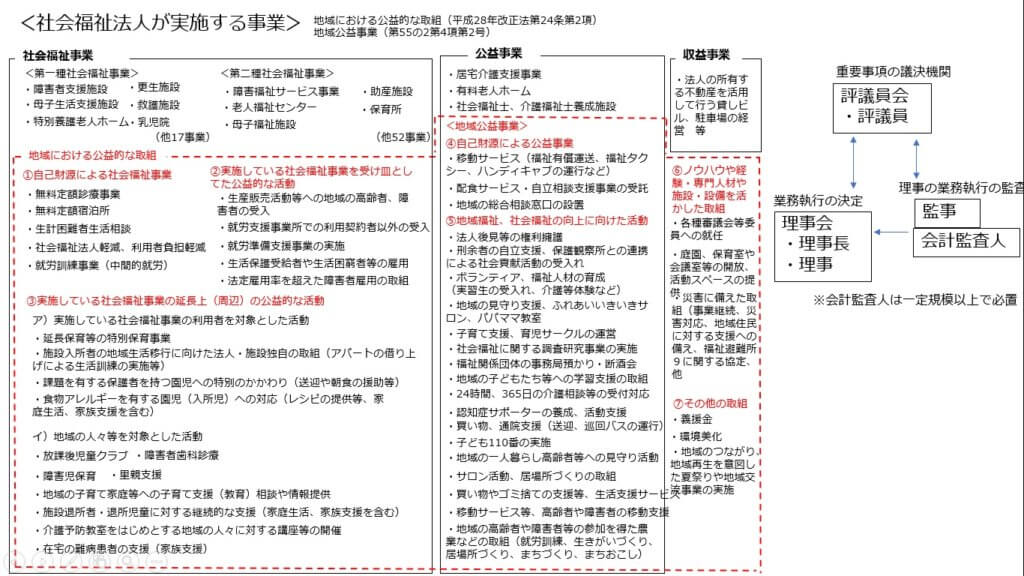

事業内容

社会福祉法人が行う事業は3種類あります。

・公益事業

・収益事業

注意すべきは「公益事業」と「地域における公益的な取組」とは異なるということです。

表にあるように「地域における公益的な取組」は「社会福祉事業」と「公益事業」を含みます。

社会福祉事業には第一種と第二種があります。

第一種社会福祉事業は特別養護老人ホームや児童養護施設などの入所系事業が規定されており、原則として、国や地方公共団体および社会福祉法人しか実施することはできません。

第一種社会福祉事業は簡単に辞められてしまっては利用者が困るので、経営基盤のしっかりした社会福祉法人などしか担えないことになっています。

入所系サービスだけでなく、共同募金も第一種社会福祉事業だったね。

一方で、第二種社会福祉事業は通所系事業など第一種に比べて「簡単な」事業が多いので、一般企業やNPO法人などでも実施できます。

医療法人

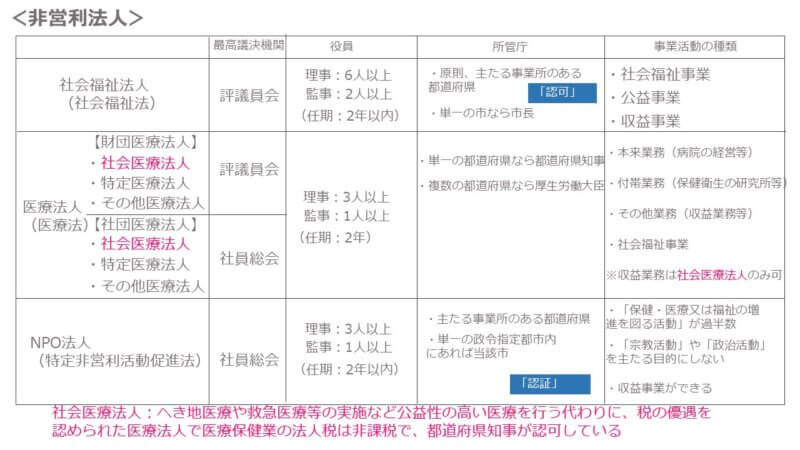

医療法人は「財団法人」と「社団法人」に分けられ、99%以上が社団法人です。

社団法人は社団という一定の目的のもとに集合した人の集まりで、社団医療法人は病院や診療所等を開設するために設立された法人です。

一方で財団法人は財産を法人格の基盤としていて、個人か法人が寄付した財産に基づいて設立される法人です。

財団法人は寄付によって設立されるので出資持分がありませんが、社団法人は出資持分がある法人もあります。

この払い戻しが実質的な配当にあたり医療法人本来の非営利性と矛盾があったため、平成19年4月に施行された第5次医療法改正により、平成19年4月以降に設立する社団医療法人は「持分なし」の社団医療法人しか設立できなくなりました。

社会医療法人

この第5次医療法改正時に「社会医療法人」が新設され、出資持分がないことが条件になっています。

社会医療法人は地域医療などを行う法人として都道府県知事の認定を受けた医療法人で、医療法には認められていない収益事業ができたり税制優遇や一部の社会福祉事業もできます。

NPO法人

1995年阪神大震災をキッカケに特定非営利活動促進法(NPO法)が1998年に制定され、特定非営利活動法人(NPO法人)が規定されました。

阪神大震災では被災地でボランティアが活動したのですが、法人格がなく活動基盤が弱いため財源確保などの課題があったため、特定非営利活動法人(NPO法人)の仕組みができます。

「Non-Profit Organization」の頭文字をとってNPOで、非営利とはいうものの、法人職員には給料が支払われますし、収益事業を行うことができます。

所轄庁

NPO法人の所轄庁は、原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となりますが、その事務所が指定都市の区域内のみに所在する場合は、 当該指定都市の長となります。

構成員

・理事3名、監事1名以上

役員(理事、監事)について親族が1名を超えてはならず、その役員と親族を含めた数は役員総数の3分の1を超えてはいけません。

活動内容

NPO法人が行える活動には以下の20種類あります。

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

④観光の振興を図る活動

⑤農山漁村または中山間地域の振興を図る活動

⑥学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動

⑦環境の保全を図る活動

⑧災害救援活動

⑨地域安全活動

⑩人権の擁護または平和の推進を図る活動

⑪国際協力の活動

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑬子どもの健全育成を図る活動

⑭情報化社会の発展を図る活動

⑮科学技術の振興を図る活動

⑯経済活動の活性化を図る活動

⑰職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動

⑱消費者の保護を図る活動

⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

「保健・医療又は福祉の増進を図る活動」が6割を占めています。

まとめ

このように社会福祉法人も医療法人もNPO法人も非営利法人なので、当然得た収益を配当してはいけません。

職員に給料を払うことはできるよ。役員報酬もOK。

そのかわりに税制優遇があるのですが、上でも書いたように法人税で最も優遇されているのは社会福祉法人で、医療法人とNPOはほぼ税制優遇がありません。

ただし社会医療法人に認定されれば医療保険業の法人税は非課税になります。

またNPO法人については、認定NPO(共益的な活動が50%未満などの要件)に寄付すれば、寄付した者が寄付金控除が受けられたりします。

〔認証〕NPO法人は認証に基づく。法律の要件を満たせば原則的に書面審査により、行政が認証する制度。行政は、団体の活動内容の価値判断に踏み込めないので認可よりも準則主義(あらかじめ法律で定めた要件を満たせば当然に法人格を付与する制度のこと)に近い。

最高議決機関

表にあるように最高議決機関はそれぞれ以下のようになっています。

財団医療法人:評議員会

社団医療法人:社員総会

NPO法人:社員総会

収益事業

社会福祉法人は「収益事業」を行えます。

医療法人は財団と社団がありますが、そのいずれにも「社会医療法人」という形があり、医療法人の中でもこの社会医療法人だけが収益事業を行えます。

NPO法人も収益事業を実施できます。

所轄庁

各法人の所轄庁について、社会福祉法人の場合は原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市。

NPO法人の場合は主たる事務所が所在する都道府県知事、その事務所が1指定都市の区域内のみに所在する場合は、 当該指定都市の長。

医療法人の場合は病院、診療所及び介護老人保健施設を1都道府県の区域内においてのみ開設している場合には、その区域の都道府県知事の所管。医療法人が複数の都道府県の区域にまたがって病院、診療所、介護老人保健施設を開設している場合には厚生労働大臣の所管(医療法第 68 条の 2 第 1 項)。

まとめると、社会福祉法人とNPO法人は基本的に主たる事業所のある都道府県が所管、ただし市の範囲内にある場合は市が所轄庁になる(NPO法人は政令指定都市)。医療法人は複数の都道府県にまたがっている場合は厚生労働大臣が所管、1都道府県内にある場合は都道府県が所管。

過去問

第31回 問題7

特定非営利活動法人(NPO法人)に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 社会福祉法に基づいて法人格を取得した法人である。

2 収益を上げることは禁じられている。

3 社会教育の推進を図る活動を行うものが最も多い。

4 認定特定非営利活動法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。

5 災害救援は対象外の活動である。

1 社会福祉法に基づいて法人格を取得した法人である。

社会福祉法ではなく、特定非営利活動促進法です。

2 収益を上げることは禁じられている。

特定非営利活動に必要な運営費に充てる目的で特定非営利活動に支障のない範囲で収益を上げる活動は認められています。

3 社会教育の推進を図る活動を行うものが最も多い。

間違いです。保健・医療・福祉に関する活動が最も多く、半数以上を占めています。

4 認定特定非営利活動法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。

これが正解です。

だからこそ収益事業は条件付きなのです。

5 災害救援は対象外の活動である。

20区分の活動のうち、災害救助活動も含まれます。

第31回 問題16

社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 設立にあたっては、所在地の都道府県知事が厚生労働大臣に届出を行う。

2 収益事業は実施することができない。

3 事業運営の透明性を高めるために、財務諸表を公表することとされている。

4 評議員会の設置は任意である。

5 福祉人材確保に関する指針を策定する責務がある。

1 設立にあたっては、所在地の都道府県知事が厚生労働大臣に届出を行う。

間違いです。設立代表者が都道府県知事に届け出をします。

2 収益事業は実施することができない。

社会福祉法人でも収益事業ができます。

3 事業運営の透明性を高めるために、財務諸表を公表することとされている。

これが正解です。

4 評議員会の設置は任意である。

社会福祉法人の最高議決機関は評議員会で、設置義務があります。

5 福祉人材確保に関する指針を策定する責務がある。

福祉人材確保に関する指針を策定する責務があるのは、厚生労働大臣です。

第36回 問題8

- 特定非営利活動法人(NPO法人)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 社会福祉法に基づいて設置される。

2 市町村が認証する。

3 保健、医療又は福祉の増進を図る活動が最も多い。

4 収益活動は禁じられている。

5 宗教活動を主たる目的とする団体もある。

1 社会福祉法に基づいて設置される。

誤りです。特定非営利活動法人(NPO法人)は特定非営利活動促進法で規定されています。

2 市町村が認証する。

誤りです。原則として主たる事務所がある都道府県知事が認証します。また、主たる事務所が指定都市の区域内に存在するときは、その指定都市の市長となります。

3 保健、医療又は福祉の増進を図る活動が最も多い。

これが正解です。

4 収益活動は禁じられている。

誤りです。収益事業も実施できます。

5 宗教活動を主たる目的とする団体もある。

誤りです。宗教活動や政治活動を主たる目的とすることは禁じられています。

第37回 問題7

- 社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 収益事業は禁止されている。

2 所轄庁は内閣府である。

3 設立時に所轄庁の認可は不要である。

4 評議員会を置く必要がある。- 5 解散は禁止されている。

1 収益事業は禁止されている。

誤りです。収益事業を実施できます。

2 所轄庁は内閣府である。

誤りです。所轄庁は原則として法人の主たる事務所の所在する都道府県知事とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を超えない場合は当該市長主たる事業所が指定都市の区域内にあって、都道府県内の複数の市町村で事業を実施している場合は当該指定都市の長となります。

3 設立時に所轄庁の認可は不要である。

誤りです。所轄庁の認可が必要です。

4 評議員会を置く必要がある。

これが正解です。

5 解散は禁止されている。

そのようなことはありません。

次の記事

次からは福祉の歴史に入っていきます。

これまで学んできたことが整理されるでしょう。

まずは、戦後福祉の変遷(福祉三法、六法、八法)からです。

コメント