住居は福祉の基盤となるもので、住所が定まっていないと受けられない福祉サービスがあり、住居の確保は重要です。

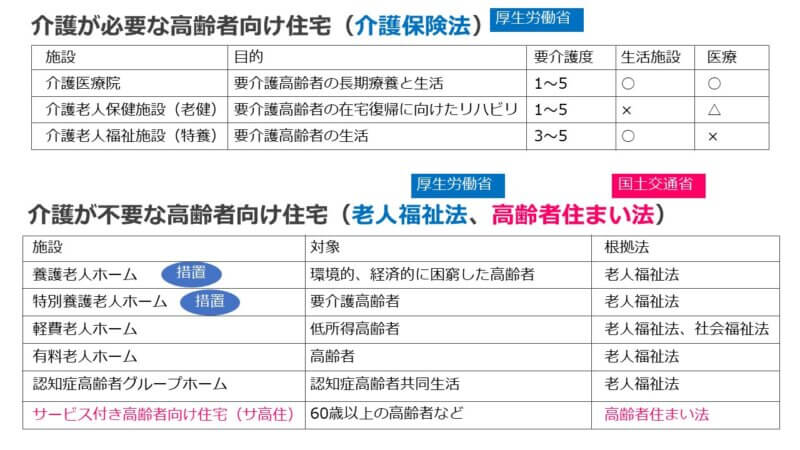

介護が必要な高齢者向け施設

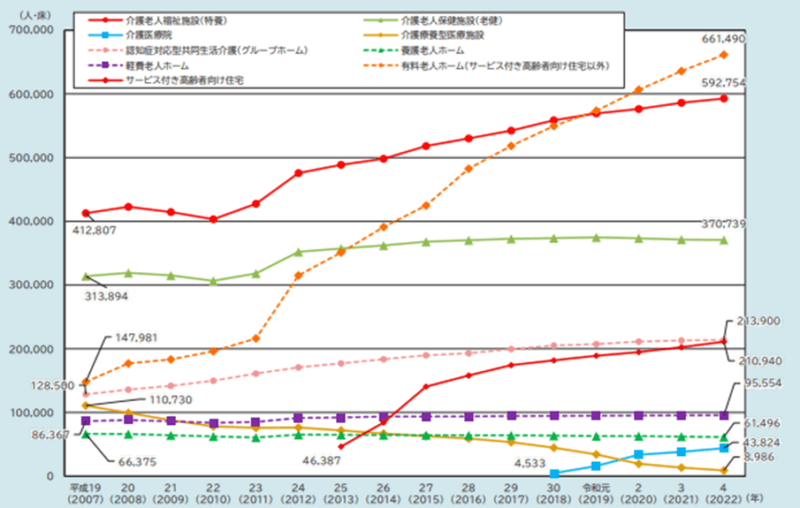

高齢者の住まいは、特養、老健、サ高住、有料老人ホーム、軽費老人ホームなど様々あってややこしいですが、「介護が必要な高齢者」の施設という意味では以下の3種類しかありません。

・介護老人保健施設(老健)

・介護老人福祉施設(特養)

介護医療院

介護医療院は、要介護者の長期療養と生活のための施設で、2018年に介護保険法に規定されています。

特徴は、介護と長期療養が必要な人のための「生活施設」であるということです。

つまり、長期的に生活していくための施設であり、以下の老健とはその目的が異なります。

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設は、要介護者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す施設です。

介護医療院は長期的に生活するための施設でもあるのに対して、老健はリハビリをして在宅復帰を目指すので生活施設という側面はありません。

介護老人福祉施設(特養)

介護老人福祉施設は、要介護高齢者のための生活施設です。

入居する要介護者に対し、入浴や食事等の介護などの世話を行うことを目的とする施設です。

特別養護老人ホーム(特養)の名称がなじみがありますが、こちらは老人福祉法上の名称で、介護老人福祉施設は介護保険法上の名称です。

まとめ

介護が必要な高齢者向けの3施設をまとめます。

介護医療院は、要介護高齢者に「介護」と「医療」と「生活」を提供します。

介護老人保健施設は、「介護」と「リハビリ」を提供し、在宅復帰をめざします。

介護老人福祉施設は、「介護」と「生活」を提供します。

医療的機能としては、介護医療院>介護老人保健施設>介護老人福祉施設、となっています。

ということで、介護医療院と老健は医療法上の医療施設にも規定されています。

| 施設 | 目的 | 要介護度 | 生活施設 | 医療 |

|---|---|---|---|---|

| 介護医療院 | 要介護高齢者の長期療養と生活 | 1~5 | ○ | ○ |

| 介護老人保健施設(老健) | 要介護高齢者の在宅復帰に向けたリハビリ | 1~5 | × | △ |

| 介護老人福祉施設(特養) | 要介護高齢者の生活 | 3~5 | ○ | × |

その他の高齢者向け施設(老人福祉法)

介護が必要な高齢者向け施設は介護保険法に規定されている3種類だけでしたが、介護が必要ない高齢者向け施設は老人福祉法に規定されている以下のような形があります。介護保険法に規定されている介護が必要な施設と対比させるために、「介護が必要ない」施設と表現していますが、実際は介護サービスが提供されているものもあります。

・老人デイサービスセンター

・老人短期入所施設

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・老人福祉センター

・老人介護支援センター

特別養護老人ホーム(特養)と養護老人ホームの違いはしっかり区別できるようにしておいてください。どちらも行政の措置によって入所する施設ですが、特養は「介護が必要な高齢者」、養護老人ホームは「環境上または経済的理由で居宅において養護を受けることが困難な高齢者」が対象です。

もともと1929年に始まった養老院が養護老人ホームの原型で、老人福祉法の制定で養護老人ホームとなり同時に特別養護老人ホームも規定された歴史的経緯も含めて理解しましょう。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、無料または定額料金で老人を入所させ食事の提供その他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とします。A型、B型、ケアハウス、等の種類あって、措置施設ではなく契約で利用します。

B型:自炊が可能な者

ケアハウス:身体機能の低下等

1964年の老人福祉法制定で規定されたのは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームだったね。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、①食事の提供、②介護、③家事の供与、④健康管理、のいずれかのサービスを高齢者に提供する施設です。高齢者施設の中でも最も多くなっており、以下の3タイプあります。

・住宅型:生活支援等のサービスあり

・健康型:食事等のサービスあり

基本的には高齢者の住まいに関する福祉サービスは老人福祉法に規定されていますが、サービス付き高齢者向け住宅だけは「高齢者住まい法」に規定されています。

サービス付き高齢者向け住宅(高齢者住まい法)

昔は、「高齢者円滑入居賃貸住宅」(高円賃)、「高齢者専用賃貸住宅」(高専賃)、「高齢者向け優良賃貸住宅」(高優賃)などがありましたが、非常に分かりにくく、2011年の高齢者住まい法の改正によって「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)に一本化されました。

サ高住は「高齢者住まい法」に規定されていて、正式名称は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」といいます。サ高住の対象は、60歳以上の者もしくは要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者となっており、バリアフリー構造を備えています。「一般型」と「介護型」があり、「介護型」では介護サービスが提供されますが、「一般型」では食事提供サービスや介護サービスが必須ではないため、必要に応じて外部の介護保険サービスも利用できます。

高齢者住まい法で規定される以下の3つを覚えておきましょう。

・サ高住は都道府県知事による登録制、都道府県が指導監督

・サ高住では、状況把握サービスと生活相談サービスが必須

老人福祉センター

老人福祉センターは、無料または低額で相談に応じる、レクリエーションの提供なども実施されます。

老人介護支援センターは、在宅介護支援センターとも呼ばれ、相談に応じます。

まとめ

| 高齢者向け住居 | 根拠法 | 対象 |

|---|---|---|

| 養護老人ホーム | 老人福祉法 | 環境的、経済的に困窮した高齢者 |

| 特別養護老人ホーム | 老人福祉法 | 要介護高齢者 |

| 軽費老人ホーム | 老人福祉法 社会福祉法 |

低所得高齢者 |

| 有料老人ホーム | 老人福祉法 | 高齢者 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者住まい法 | 60歳以上または60歳未満の要介護認定者 |

| 認知症高齢者グループホーム | 老人福祉法 | 認知症高齢者の共同生活 |

老人ホーム系が規定されている「老人福祉法」や「介護保険法」は厚生労働省の管轄、一方でサ高住などが規定されている「高齢者住まい法」は国土交通省の管轄、この辺りがややこしくしている原因ではないでしょうか。

特養や養護老人ホームは介護保険法で規定され、地方公共団体や社会福祉法人が運営して安価に利用できますが、特養などは入所待ちの人が多いです。

一方で、有料老人ホームやサ高住などは営利企業などが経営しているため、特に有料老人ホームは入居一時金などが高額になります。

高級タイプの有料老人ホームでは入居一時金が億単位になるところもあるよねぇ。

特養は入所待ちが多く入れず、有料老人ホームは高額過ぎる、という高齢者には、サ高住が救世主となります。

サ高住は賃貸が多いので有料老人ホームほどの費用は必要なく、老人ホームと違って自由に外出などもできたり要介護認定を受けていなくても利用できますので利用者の自由度も高いのです。

とはいっても、食事・介護・家事・健康管理のいずれかを提供している場合は、有料老人ホームに該当するので、実はほとんどのサ高住は有料老人ホームでもあります。

過去問

第31回 問題11

2018年(平成30年)に施行された介護保険制度の改正内容として、正しいものを1つ選びなさい。

1 介護医療院の創設

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設

3 在宅医療・介護連携推進事業の地域支援事業への位置づけ

4 地域包括支援センターへの認知症連携担当者の配置

5 法令順守等の業務体制整備の義務づけ

正解は選択肢1です。2023年に廃止になる介護療養型医療施設の代わりに介護医療院が規定されました。

第33回 問題23

介護医療院に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 入所できるのは要介護3以上である。

2 介護医療院の開設は市町村から許可を受けなければならない。

3 入所者のためのレクリエーション行事を行うように努める。

4 入所者一人当たりの床面積は、介護老人福祉施設と同じ基準である。

5 サービス管理責任者を1名以上置かなければならない。

1 入所できるのは要介護3以上である。

要介護1以上で利用できます。介護老人福祉施設は要介護3以上です。

2 介護医療院の開設は市町村から許可を受けなければならない。

市町村ではなく都道府県知事の許可が必要です。

3 入所者のためのレクリエーション行事を行うように努める。

介護医療院の特徴は、長期療養者のための「生活施設」であるということです。

なので選択肢3にあるようなレクリエーションの提供が求められます。

4 入所者一人当たりの床面積は、介護老人福祉施設と同じ基準である。

違います。

5 サービス管理責任者を1名以上置かなければならない。

不要です。

第34回 問題9

- Cさん(78歳、男性、要支援1)は、公的年金(月額19万円)で公営住宅の3階で一人暮らしをしている。妻と死別後も通所型サービスを利用し、自炊を楽しみながら生活している。最近、膝の具合がよくないこともあり、階段の上り下りが負担になってきた。そこで、転居について、通所型サービスのD介護福祉士に相談をした。

次のうち、D介護福祉士がCさんに紹介する住まいの場として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

2 介護付有料老人ホーム

3 軽費老人ホームA型

4 サービス付き高齢者向け住宅- 5 養護老人ホーム

1 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

誤りです。認知症対応型共同生活介護は、要支援2以上で認知症である者が入居します。

2 介護付有料老人ホーム

誤りです。介護付有料老人ホームは、食事や入浴など日常生活上の世話や機能訓練を提供するところです。

3 軽費老人ホームA型

誤りです。軽費老人ホームA型は自炊ができない者が対象です。

4 サービス付き高齢者向け住宅

これが正解です。60歳以上のCさんは対象です。

5 養護老人ホーム

誤りです。養護老人ホームは、環境上または経済的理由で居宅で生活ができない65歳以上の高齢者が対象です。

第37回 問題17

- 次の記述のうち、サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 「高齢者住まい法」に基づく、高齢者のための住まいである。

2 65歳以上の者が、市町村の措置によって入居する。

3 認知症高齢者を対象とした、共同生活の住居である。

4 食事サービスの提供が義務づけられている。

5 介護サービスの提供が義務づけられている。

(注) 「高齢者住まい法」とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。

1 「高齢者住まい法」に基づく、高齢者のための住まいである。

これが正解です。

2 65歳以上の者が、市町村の措置によって入居する。

誤りです。60歳以上の高齢者、あるいは要介護者認定を受けた60歳未満の方が入居対象です。措置入所の施設ではありません。

3 認知症高齢者を対象とした、共同生活の住居である。

誤りです。認知症高齢者を対象とした住居ではありません。

4 食事サービスの提供が義務づけられている。

誤りです。食事サービスの提供は必須ではありません。

5 介護サービスの提供が義務づけられている。

誤りです。「介護型」では介護サービスが提供されますが、「一般型」では必須ではありません。

次の記事

次は、社会保障の最後のセーフティネットである「生活保護制度」について。

コメント