厚生労働省は、地域共生社会のポータルサイトを開設し、様々な取り組み事例を紹介しています。

地域共生社会

「地域共生社会」とは、厚生労働省HPには以下のように書かれています。

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すもの

2016年に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では「我が事・丸ごとの地域づくり」が謳われています。他人事を我が事と捉えて、地域課題を丸ごと受け止め助け合う必要性を表現したものです。

地域包括ケアシステム

地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムです。

地域包括ケアシステムが効果的に機能するためには、次の「4つの助(自助・互助・共助・公助)」の仕組みが重要です。

自助

自助は、自分で自分を助けること、自分のことは自分でできるということです。

互助

互助は、家族や近隣住民、友人などの個人的な人間関係の中での助け合いのことです。

ボランティアやNPO、地域の自治会などの活動などなど。

共助

共助は、社会保険制度に代表される、制度化された相互扶助のことです。

年金、医療、介護などの制度です。

.png)

互助は制度化されていない相互扶助のことだね。

公助

公助は、社会福祉制度や生活保護制度などの公費(税金)で運営される制度のことです。

過去問

第35回 問題8

- 近年、人と人、人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方が示されている。この考え方を表すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ナショナルミニマム(national minimum)

2 バリアフリー社会

3 介護の社会化

4 生涯現役社会

5 地域共生社会

選択肢5が正解です。

第31回 問題6

「地域共生社会」が目指すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 育児・介護のダブルケアへの対応

2 すべての住民が支え合い、自分らしく活躍できる地域コミュニティの創出

3 高齢者分野の相談支援体制の強化

4 公的サービスに重点を置いた地域福祉の充実

5 専門職主体の地域包括支援体制の構築

選択肢2が正解です。選択肢1のダブルケアは、親の介護と育児の両方を担っている状態です。

第35回 問題5

2016年(平成28年)に閣議決定された、「ニッポン一億総活躍プラン」にある「地域共生社会の実現」に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。1 日本型福祉社会の創造2 我が事・丸ごとの地域づくり3 健康で文化的な最低限度の生活の保障4 社会保障と税の一体改革5 皆保険・皆年金体制の実現

選択肢2が正解です。

第32回 問題5

地域包括ケアシステムでの自助・互助・共助・公助に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 自助は、公的扶助を利用して、自ら生活を維持することをいう。

2 互助は、社会保険のように制度化された相互扶助をいう。

3 共助は、社会保障制度に含まれない。

4 共助は、近隣住民同士の支え合いをいう。

5 公助は、自助・互助・共助では対応できない生活困窮等に対応する。

1 自助は、公的扶助を利用して、自ら生活を維持することをいう。

これは公助です。

2 互助は、社会保険のように制度化された相互扶助をいう。

これは共助です。

3 共助は、社会保障制度に含まれない。

共助は社会保障制度に含まれます。

4 共助は、近隣住民同士の支え合いをいう。

これは互助です。

5 公助は、自助・互助・共助では対応できない生活困窮等に対応する。

これが正解です。

第35回 総合問題1

次の事例を読んで、問題114から問題116までについて答えなさい。

〔事 例〕

Aさん(80歳、女性)は、自宅で一人暮らしをしている。同じ県内に住む娘が、月に一度Aさんの自宅を訪れている。

最近、Aさんの物忘れが多くなってきたため、不安になった娘が、Aさんと一緒に病院を受診したところ、医師から、脳の記憶をつかさどる部分が顕著に萎縮したアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)であると診断された。Aさんはこのまま自宅で暮らすことを希望し、介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら一人暮らしを継続することになった。

ある日、娘からサービス提供責任者に、今年はAさんが一人で雪かきができるか不安であると相談があった。そこで、サービス提供責任者が、Aさんと一緒に地区の民生委員に相談したところ、近所の人たちが雪かきをしてくれることになった。

第35回 問題114

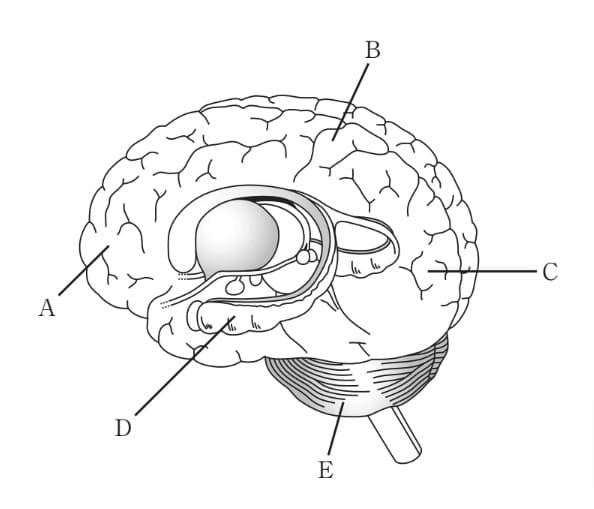

- 図は脳を模式的に示したものである。 Aさんの脳に萎縮が顕著にみられる部位として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 A

2 B

3 C

4 D - 5 E

1 A

誤りです。Aは前頭前野です。

2 B

誤りです。Bは頭頂葉です。

3 C

誤りです。Cは後頭葉です。

4 D

これが正解、Dは記憶を司る海馬です。

5 E

誤りです。Eは小脳です。

第35回 問題115

- 地域包括ケアシステムにおいて、Aさんの雪かきの課題への対応を示すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 自助

2 互助

3 介助- 4 扶助

5 公助

近所の人が雪かきをしてくれるという近隣同士の助け合いは、選択肢2の互助です。

第35回 問題116

- ある日、訪問介護員(ホームヘルパー)がAさんの自宅を訪れ、一包化された薬の服薬状況を確認したところ、残薬があった。Aさんに服薬状況を確認すると、薬を飲んだかどうか、わからなくなることがあるという返答があった。訪問介護員(ホームヘルパー)は、Aさんとの会話から、日時に関する見当識に問題はないことを確認した。

Aさんの薬の飲み忘れを防止するための対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 一包化を中止する。

2 インフォーマルな社会資源の活用は避ける。

3 お薬カレンダーの使用を提案する。- 4 一人では薬を服用しないように伝える。

- 5 薬の飲み忘れに気がついたとき、2回分を服用するように伝える。

選択肢3が正解です。

次の記事

次は、社会的孤立について。

コメント