介護福祉士の受験勉強をしながら、この3名の偉人を知れたことは幸せでした。

介護福祉士を目指す全ての人に知ってほしい3名を紹介します。

「ノーマライゼーションの父」バンク-ミケルセン

ノーマライゼーションの理念を世界で初めて提唱したことで有名なバンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen, N.)は、1919年にデンマークで生まれました。

1940年、ナチスがデンマークに侵攻したとき、彼はコペンハーゲン大学の学生でした。

このときレジスタンス運動に加わっていた彼は、ナチスに捕まり強制収容所に移送されます。

同じレジスタンス運動の同志は次々に殺されましたが、彼は幸いにして生き延び、終戦で解放されました。

そして1946年、収容所を出た彼はデンマークの社会省に入り、知的障害福祉を担当することになります。

当時のデンマークの知的障害者施設といえば、他国に比べればマシだったようですが、知的障害者が数百人規模で集団生活をし自由に外出もできない環境に、彼は「ナチスの収容所のようだ」と感じたようです。

このような劣悪な環境で生活をしていた知的障害者の親たちで結成された親の会は、バンク・ミケルセンのいた社会省に「ノーマライゼーション」の理念を盛り込んだ覚書を送ります。

このとき彼は社会省の官僚として「親の会」の思いを法律に反映させようと努力し、1959年法を成立させました。

ということで、ノーマライゼーションの理念はデンマークの知的障害者の親の会が発信し、それを法律という形にしたのがバンク・ミケルセンなのです。

「児童福祉の父」ヤヌシュ・コルチャック

1878年、コルチャック(Korczak, J.)はポーランドのワルシャワに生まれます。

日本での児童福祉の父といえば石井十次だけど、世界の児童福祉の父はヤヌシュ・コルチャックだと思うよ(カリスマの独断)。

小児科医であり、児童文学作家でもあった彼は、その収入の多くを恵まれない孤児たちの支援のために充てました。

ユダヤ人孤児のための孤児院が設立されたとき、その院長の座に就いた彼はナチスの迫害に合い、孤児院の子どもたち200人とともにナチスの強制収容所に送られることになります。

コルチャックは作家として有名で影響力もあったので、各国ユダヤ人の実力者から再三救いの手が伸びて迫害から逃れることができたのに、彼は子どもたちと運命を共にすることを選びました。

コルチャックが孤児たちと強制収容所に送られる時、「あなたは残ってよい」と告げられましたが、「私は子どもたちの父親です」と拒否したのです。

彼は、子どもたちが心配しないようにと、共に強制収容所へ行くことを選び、子どもたちも怖がらずコルチャックについていきました。

強制収容所に送られる時、コルチャックと200人の子どもたちは孤児院の旗を掲げて歌を歌いながら行進しました。

強制収容所では、自身の死を覚悟しながらも子どもたちを支え続け、最後は子どもたちとガス室で最後を迎えました。

Wikipediaには「子どもたちは全員銃殺され、コルチャックはその銃殺を最後まで見届けることを強要された後、最後に自身も銃殺された」と書かれています。

彼が最も守りたかった子どもたちを目の前で殺され、その絶望の中で自身も殺されなければならなかった、その時の彼の心情を思うと胸が張り裂けそうになります。

「明るい学校をつくり、子どもたちから慕われる優しい先生になる」という彼の夢は道半ばで打ち砕かれ、戦争に翻弄された一生でした。

しかし彼によって多くの子どもたちが救われたことは、想像に難くありません。

彼の残した言葉、

「子どもは尊重され、信頼するに値し、友人としての関係に値するということだ。

そして、優しい感性と陽気な笑い、純真で明るく、愛嬌ある喜びを、私たちは彼らと共にすることが出来るということ。

この仕事は実りある、生き生きとした美しい仕事である。」

このような彼の考え方は、1989年に国連で採択された「児童の権利に関する条約(児童権利条約)」の理念になっています。

児童権利条約では、初めて児童の能動的権利が謳われたね。

子どもは、「自由に意見を表明する権利(意見表明権)」など能動的権利の主体であることが規定されています。

貧しい子どもたちのために命を捧げたヤヌシュ・コルチャック氏を忘れないでください。

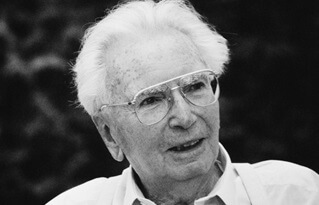

「生きる意味と3つの価値」ヴィクトール・フランクル

1905年にオーストリアのウィーンに生まれたフランクル(Frankl, V.)は、ウィーン大学在学中に、精神分析学で有名なジークムント・フロイトやアドラー心理学で有名なアルフレッド・アドラーに師事し、精神医学を学びました。

フロイトもアドラーもオーストリア人だったんだね。

その後は第二次大戦に向かう中で、

1938年、ナチスドイツのオーストリア併合。

1942年、ナチスの強制収容所に収監。

彼は両親と最愛の妻とともに強制収容所へ送られ、収容所で両親と妻は殺されました。

その後アウシュビッツに送られた彼は1945年の終戦で奇跡的に解放されることになります。

彼はナチスの収容所生活で、毎日一切れのパンとスープだけの生活でも、自分より飢えている人に自分のパンを分け与える、そんな人を見てきました。

いつ死ぬかわからない極限の中で、それでも美しい夕日を見て感動する人を見てきました。

その時、彼は考えました。

人は極限状態においても、自分の運命を受け入れる「態度」を決める自由があると。

極限状態の中でも、人間の尊厳ある態度をとる人々に出会い、そこから生きる姿勢や態度そのものに価値を見出したのです。

この価値を「態度価値」といいます。

彼は、モノを創造する「創造価値」、物事を体験する「体験価値」、そしてこの「態度価値」の3つを提唱しているよ。

フランクルは、強制収容所での体験を「夜と霧」という著書にまとめています。

この本は世界的ベストセラーになり、アメリカでは「私の人生に最も影響を与えた本」のベスト10にも入りました。

フランクル語録

「人間とはガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りの言葉を口にする存在でもあるのだ。」

「彼は小さなパンをそっとくれた。あのとき私に涙をぼろぼろこぼさせたのは、パンという物ではなかった。それは、あのとき彼が私に示した人間らしさだった。そして、パンを差し出しながら私にかけた人間らしい言葉、そして人間らしいまなざしだった。」

「どのような状況になろうとも、人間にはひとつだけ自由が残されている。それは、どう行動するかだ。」

「どんな時にも人生には意味がある。未来で待っている人がいる、未来で待っている何かがある。そのために今すべきことが必ずある。」

極限に追い込まれたときでさえも、行動を決める自由があり、そのときにどんな行動をとれるか。

人間の価値はそこに問われている、という彼の言葉は重いです。

講義動画

過去問

第31回 問題2

『夜と霧』や『死と愛』の著作があるフランクル(Frankl, V.)が提唱した価値の説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 公民権運動により差別を解消すること。

2 生命が制限される状況において、いかなる態度をとるかということ。

3 最低生活水準を保障すること。

4 ライフサイクル(life cycle)を通じたノーマルな発達的経験をすること。

5 アパルトヘイト(人種隔離政策)を撤廃すること。

1 公民権運動により差別を解消すること。

公民権運動といえばキング牧師です。

2 生命が制限される状況において、いかなる態度をとるかということ。

これが正解です。

フランクルの提唱した3つの価値の中でも、これは「態度価値」です。

3 最低生活水準を保障すること。

これは、ウェッブ夫妻が提唱した「ナショナルミニマム」のことです。

4 ライフサイクル(life cycle)を通じたノーマルな発達的経験をすること。

これは、ニィリエが提唱した「ノーマライゼーション8つの原理」です。

5 アパルトヘイト(人種隔離政策)を撤廃すること。

アパルトヘイトは南アフリカ共和国の人種隔離(差別)政策で、その撤廃に関わったのはネルソン・マンデラ元大統領です。

社会福祉士 第32回 問題137

次のうち、子どもの権利に関する先駆的な思想を持ち、児童の権利に関する条約の精神に多大な影響を与えたといわれ、第二次世界大戦下ナチスドイツによる強制収容所で子どもたちと死を共にしたとされる人物として、正しいものを1つ選びなさい。

1 ヤヌシュ・コルチャック(Korczak, J.)

2 トーマス・ジョン・バーナード(Barnardo, T.J.)

3 セオドア・ルーズベルト(Roosevelt, T.)

4 エレン・ケイ(Key, E.)

5 ロバート・オーウェン(Owen, R.)

正解は選択肢1ですね。コルチャック氏を忘れないで。

選択肢2のトーマス・ジョン・バーナードは、1866年イギリスにバーナードホームという孤児院を設立しました。石井十次が岡山孤児院の設立に当たって参考にしたホームです。

選択肢3のセオドア・ルーズベルト大統領は、1909年のホワイトハウス会議で「児童は緊急やむを得ない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならない。」という声明を出しました。

次の記事

次からは障害分野に入っていきます。

まずは、ノーマライゼーションについて。

![夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録 [ ヴィクトール・エミール・フランクル ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6015/9784622006015.jpg?_ex=128x128)

コメント