日本の福祉は「高齢者」「障害者」「児童」の3者を中心に発展してきました。

この3者は社会的弱者として認知されているからです。

ですので虐待の概念もこの3者にしかありません。

例えば親が児童を殴れば児童虐待、施設職員が高齢者を殴れば高齢者虐待ですが、会社で上司が部下を殴っても虐待とはいいません。

パワハラといいます。

虐待は行為者と被害者を抑えることが重要です。

被害者は「高齢者」「障害者」「児童」以外にはいませんので、それぞれの行為主体をまず押さえましょう。

最も早くに制定された児童虐待防止法から見ていきます。

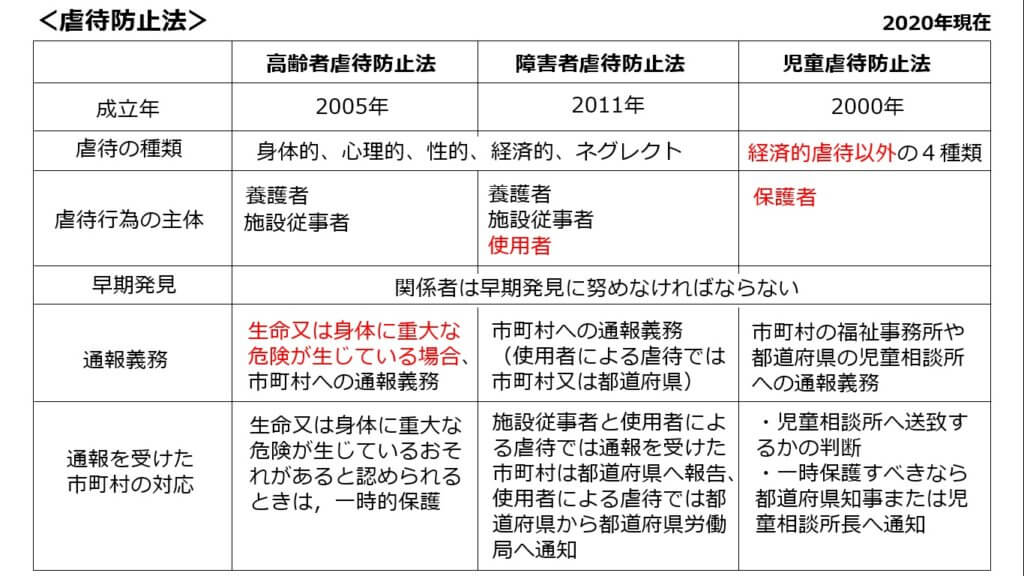

虐待防止法

2000年 児童虐待防止法

行為主体:「保護者」

虐待類型:「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「放置(ネグレクト)」

通報義務:虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに福祉事務所、児童相談所に通報義務あり

虐待防止法は児童が最初で2000年に制定されています。

実は戦前の1933年に旧児童虐待防止法が制定されていて、当時は14歳未満の児童の虐待防止と児童労働の禁止を謳ったものでした。

.png)

現在の児童虐待防止法では、児童の定義は18歳未満だったね。

この旧児童虐待防止法は、戦後の児童福祉法の成立に伴い、1947年に廃止になっています。

.png)

児童虐待の禁止については「児童福祉法」にも規定されていて通報義務も明記されていたけど、1990年以降徐々に児童虐待件数が増加し、2000年に児童虐待防止法ができたんだ。児童虐待防止法の通報義務は広く知れ渡り、児童虐待通報件数も増加していったよ。1990年には1,000件程度だった虐待件数が、2020年には20万件にもなってしまったよ。

児童虐待防止法で特徴的なのは虐待類型として「経済的虐待」の規定がないことです。

児童ですから搾取するような貯金はありませんので。

父親が母親に暴力を振るうようなDVが、児童の見ているところで行われる「面前DV」なども虐待になり、「心理的虐待」に分類されます。

このような面前DVが多いため児童虐待で最も多いのは「心理的虐待」です。

通報を受けた市町村は児童相談所に送致するかの判断をし、一時保護をすべきであると判断すれば都道府県知事又は児童相談所長に通知します。

2005年 高齢者虐待防止法

行為主体:「養護者」「養介護施設従事者等」

虐待類型:「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「放置(ネグレクト)」「経済的虐待」

通報義務:生命または身体に重大な危険が生じている場合に市町村への通報義務あり

高齢者虐待で最も多いのは身体的虐待です。

高齢者虐待防止法では、養護者と養介護施設従事者等による虐待が定義されており、家族や施設職員から叩かれた等、全て虐待に該当します。

通報義務については発見者や状況によって以下のように義務、努力義務が課せられます。

①被虐待高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合 ⇒ 通報義務

② ①以外の場合 ⇒ 努力義務

① 当該養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等 ⇒ 通報義務

② ①以外の発見者(被虐待高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合) ⇒ 通報義務

③ ①②以外の発見者 ⇒ 努力義務

.png)

高齢者虐待では、施設従事者より養護者による虐待が圧倒的に多いんだね。

2011年 障害者虐待防止法

行為主体:「養護者」「施設従事者」「使用者」

虐待類型:「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「放置(ネグレクト)」「経済的虐待」

通報義務:虐待を受けたと思われる障害者を発見した者はただちに市町村に通報義務あり

障害者虐待防止法で特徴的なのは使用者による虐待が定義されていることです。

障害者は一般就労でも福祉的就労としても、使用者に雇われて働いている人が多いです。

そして身体的虐待が最も多いです。

養護者による虐待では通報を受けた市町村は都道府県への報告義務はありませんが、施設従事者による虐待では市町村は都道府県へ報告しなければなりません。

さらに使用者からの虐待では市町村又は都道府県への通報義務、通報された市町村は都道府県に報告し、都道府県は都道府県労働局へ通知します。

まとめ

それぞれの行為主体、虐待類型、通報義務について整理して記憶しましょう。

児童は心理的虐待、高齢者と障害者は身体的虐待が最も多いことを押さえておきましょう。

障害者虐待は年間数千件、高齢者虐待は1万数千件ですが、児童虐待は今や20万件を超えています。

統計を取り始めた1990年は1,000件程度でした。

これは、児童虐待防止法の施行により通報義務が課せられたこともありますが、実体として増えていることは確かで、特に心理的虐待が急増しています。

子どもが虐待される悲しいニュースが後を絶ちません。

なんとかしなくてはなりません。

過去問

第35回 問題16

- 「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 虐待が起こる場として、家庭、施設、病院の3つが規定されている。

2 対象は、介護保険制度の施設サービス利用者とされている。

3 徘徊しないように車いすに固定することは、身体拘束には当たらない。

4 虐待を発見した養介護施設従事者には、通報する義務がある。

5 虐待の認定は、警察署長が行う。

(注)「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

1 虐待が起こる場として、家庭、施設、病院の3つが規定されている。

誤りです。高齢者虐待防止法では、養護者と要介護施設従事者等による虐待の2つが規定されています。

2 対象は、介護保険制度の施設サービス利用者とされている。

誤りです。要介護施設従事者等による虐待だけでなく、養護者による虐待も定義されているため、在宅の高齢者も対象となります。

3 徘徊しないように車いすに固定することは、身体拘束には当たらない。

誤りです。身体拘束に該当します。やむを得ず身体拘束をする場合は、一時性、切迫性、非代替性の3条件を満たす必要があります(厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」)。

4 虐待を発見した養介護施設従事者には、通報する義務がある。

正しいです。要介護施設従事者等以外の者が虐待を発見した場合は、努力義務になります。

5 虐待の認定は、警察署長が行う。

誤りです。虐待の認定は市町村が行います。

第35回 問題51

- 「障害者虐待防止法」における、障害者に対する著しい暴言が当てはまる障害者虐待の類型として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 身体的虐待

2 放棄・放置

3 性的虐待

4 心理的虐待

5 経済的虐待

(注)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

選択肢4が正解です。暴言は心理的虐待になります。

第33回 問題16

「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 養護者及び養介護施設従事者等が行う行為が対象である。

2 虐待の類型は、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待の三つである。

3 虐待を発見した場合は、施設長に通報しなければならない。

4 立ち入り調査を行うときは、警察官の同行が義務づけられている。

5 通報には、虐待の事実確認が必要である。

1 養護者及び養介護施設従事者等が行う行為が対象である。

これが正解です。高齢者虐待防止法は養護者と施設従事者による虐待が規定されています。

2 虐待の類型は、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待の三つである。

間違いです。虐待類型は上記3つに加えて、ネグレクトと性的虐待を加えた5類型です。

3 虐待を発見した場合は、施設長に通報しなければならない。

間違いです。通報義務はありますが、施設長ではなく市町村に通報します。

4 立ち入り調査を行うときは、警察官の同行が義務づけられている。

間違いです。警察官の同行は義務ではありません。

5 通報には、虐待の事実確認が必要である。

間違いです。虐待が疑われる段階で通報します。

第33回 問題93

「障害者虐待防止法」の心理的虐待に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。

2 わいせつな行為をすること。

3 著しい暴言、または著しく拒絶的な対応を行うこと。

4 衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置を行うこと。

5 財産を不当に処分すること。

(注) 「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

1 身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。

これは身体的虐待です。

2 わいせつな行為をすること。

これは性的虐待です。

3 著しい暴言、または著しく拒絶的な対応を行うこと。

これが正解です。

4 衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置を行うこと。

これはネグレクトです。

5 財産を不当に処分すること。

これは経済的虐待です。

第35回 問題2

Aさん(80歳、女性、要介護1)は、筋力や理解力の低下がみられ、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。訪問介護員(ホームヘルパー)がいない時間帯は、同居している長男(53歳、無職)に頼って生活をしている。長男はAさんの年金で生計を立てていて、ほとんど外出しないで家にいる。

ある時、Aさんは訪問介護員(ホームヘルパー)に、「長男は暴力がひどくてね。この間も殴られて、とても怖かった。長男には言わないでね。あとで何をされるかわからないから」と話した。訪問介護員(ホームヘルパー)は、Aさんのからだに複数のあざがあることを確認した。

訪問介護員(ホームヘルパー)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 長男の虐待を疑い、上司に報告し、市町村に通報する。2 長男の仕事が見つかるようにハローワークを紹介する。3 Aさんの気持ちを大切にして何もしない。4 すぐに長男を別室に呼び、事実を確認する。5 長男の暴力に気づいたかを近所の人に確認する。

事例は養護者による虐待の疑いありとのことで、選択肢1が正解です。

社会福祉士 第29回 問題77

「高齢者虐待防止法」、「児童虐待防止法」及び「障害者虐待防止法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 「高齢者虐待防止法」における「高齢者虐待」の定義には、使用者による高齢者虐待が含まれている。

2 「障害者虐待防止法」における「障害者虐待」の定義には、特別支援学級教職員による障害者虐待が含まれている。

3 「児童虐待防止法」における「児童虐待」の定義には、保育士による児童虐待が含まれている。

4 設問に掲げた三法の虐待の定義には、いずれも、いわゆる経済的虐待が含まれている。

5 設問に掲げた三法の虐待の定義には、いずれも、いわゆるネグレクト(放置・放任等)が含まれている。

1 「高齢者虐待防止法」における「高齢者虐待」の定義には、使用者による高齢者虐待が含まれている。

使用者の虐待が規定されているのは障害者虐待です。

高齢者には使用者による虐待が定義されていません。

2 「障害者虐待防止法」における「障害者虐待」の定義には、特別支援学級教職員による障害者虐待が含まれている。

こんな規定はありませんので間違いです。

3 「児童虐待防止法」における「児童虐待」の定義には、保育士による児童虐待が含まれている。

児童虐待防止法には保護者による虐待しか規定されていませんので間違いです。

4 設問に掲げた三法の虐待の定義には、いずれも、いわゆる経済的虐待が含まれている。

児童虐待防止法には経済的虐待が規定されていませんので間違いです。

5 設問に掲げた三法の虐待の定義には、いずれも、いわゆるネグレクト(放置・放任等)が含まれている。

正しいです。

社会福祉士 第35回 問題138

「児童虐待防止法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 児童相談所長等は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため、施設入所している児童を除き、面会制限を行うことができる。

2 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、できる限り通告するよう努めなければならない。

3 児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見を行わなければならない。

4 児童が同居する家庭における配偶者に対する生命又は身体に危害を及ぼす暴力は、児童虐待の定義に含まれる。

5 児童に家族の介護を行わせることは、全て、児童虐待の定義に含まれる。

(注) 「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。

1 児童相談所長等は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため、施設入所している児童を除き、面会制限を行うことができる。

誤りです。施設入所している児童は例外ではありません。

2 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、できる限り通告するよう努めなければならない。

誤りです。通報義務があります。

3 児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見を行わなければならない。

このような義務は無く努力義務です。

4 児童が同居する家庭における配偶者に対する生命又は身体に危害を及ぼす暴力は、児童虐待の定義に含まれる。

これが正解です。面前DVは心理的虐待です。

5 児童に家族の介護を行わせることは、全て、児童虐待の定義に含まれる。

これはヤングケアラーとして社会問題になっていますが、虐待には含まれません。

次の記事

次は、福祉の基盤となる法律「社会福祉法」について。

コメント