介護福祉士国家試験に出題される統計や白書類を集めました。

社会保障費用統計

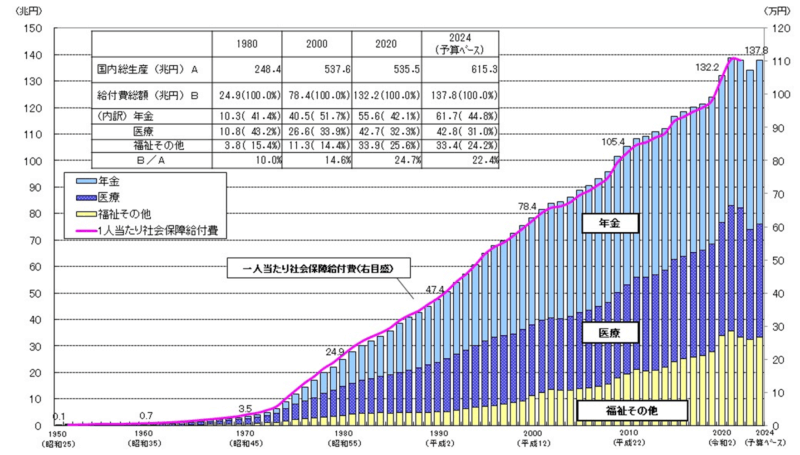

社会保障給付費

総額

社会保障給付費は140兆円という国家予算より大きな額です。

この140兆円には公費だけでなく、社会保険料が含まれてこれほど大きな額になるのです。

GDP比で20%、国民所得比で30%を占めるほどの額です。

これはアメリカより高い値です。ただし、福祉の充実しているスウェーデンやフランスよりは低い値です。

下のグラフを見れば一目瞭然ですが、毎年どんどん増えています。

.png)

GDPが550兆円、国民所得が400兆円程度だったね。

詳細なデータは社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)を参考にしてください。

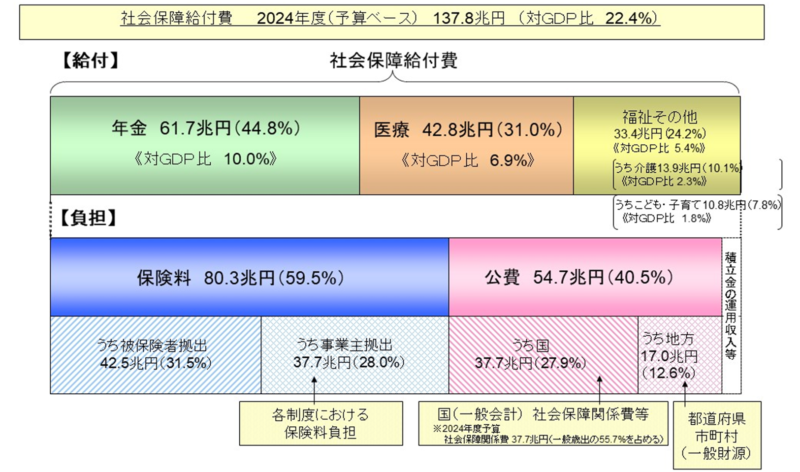

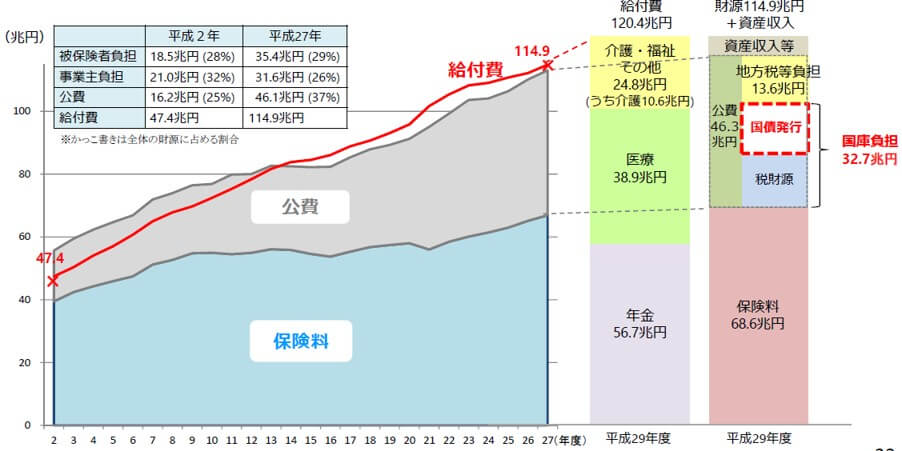

財源

2位:公費 4割

社会保障給付費は基本的には被保険者の保険料で賄うべきものです。

保険料だけでは足りないので公費からも支出されますが、公費が保険料を上回ることはありません。

下のグラフを見ると、公費より保険料の方が常に高くなっていますね。

ただ、公費の割合は増えてきていますが・・・

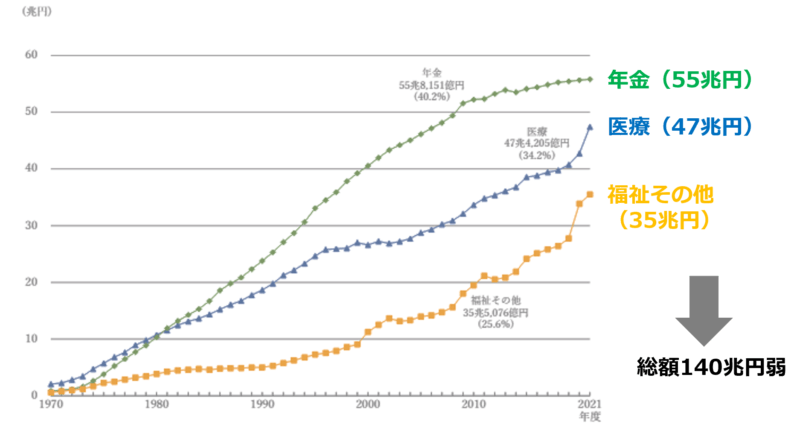

部門別社会保障給付費

2位:医療 約3割

3位:福祉その他 約2割

「年金」の支払いにかかる費用が最も大きいことを覚えておきましょう。

次いで「医療」、そして「福祉その他」にかかる費用も2割程度あることも頭に入れておいてください。

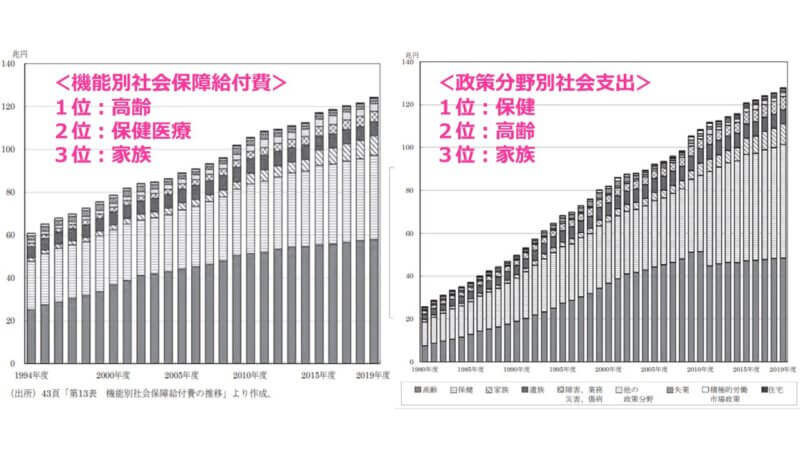

機能別社会保障給付費

2位:保健医療 3割強

政策分野別には「高齢」が最も多く、半分近くを占めています。

次いで「保健医療」です。

「家族」や「住宅」などは微々たるものです。

先ほどの部門別では第3位の「福祉その他」は2割もありましたが、政策分野別では3位以下は微々たるものです。

政策分野別社会支出

社会支出というのは、OECDの基準では以下の2点を満たすものと定義されています。

・人々の厚生水準が極端に低下した場合に、それを補うために個人や世帯に対して公的あるいは民間機関により行われる財政支援や給付

・社会的目的を有しており、制度が個人間の所得再分配に寄与しているか、または制度への参加が強制性を持っていること

つまり、年金・医療・介護などの社会保障関係費、生活保護や社会福祉に要する費用、児童手当などの給付費などなどを全てひっくるめた支出を社会支出といいます。

社会保障給付費とほぼ同じなんですが、施設設備費などを含むため社会保障給付費よりも少し高い額になっています。

例えば、2017年の日本の社会保障給付費は120兆円、社会支出は124兆円でした。

国民一人当たりでは、社会保障給付費94万円、社会支出98万円となっています。

機能別社会保障給付費では、1位が高齢、2位が保健医療でしたが、政策分野別社会支出では逆転し、1位が保健、2位が高齢になっています。

2位:高齢

.png)

一般的に国際比較をするときは社会支出で比較するから、政策分野別社会支出のデータが重要だよ。

社会保障関係費

社会保障関係費は国の予算のうち社会保障関係の費用です。

近年では一般財源115兆円のうち約3割の38兆円が社会保障関係費です。

一方で社会保障給付費は、年金や医療などの社会保障のために給付した費用の総額なので、140兆円という膨大な額になります。

社会保障関係費は国庫負担のみ、社会保障給付費は公費(国庫負担、地方負担)だけでなく保険料も含んだ必要総額です。

このように両者は全く別物ですので、しっかりその違いを押さえてください。

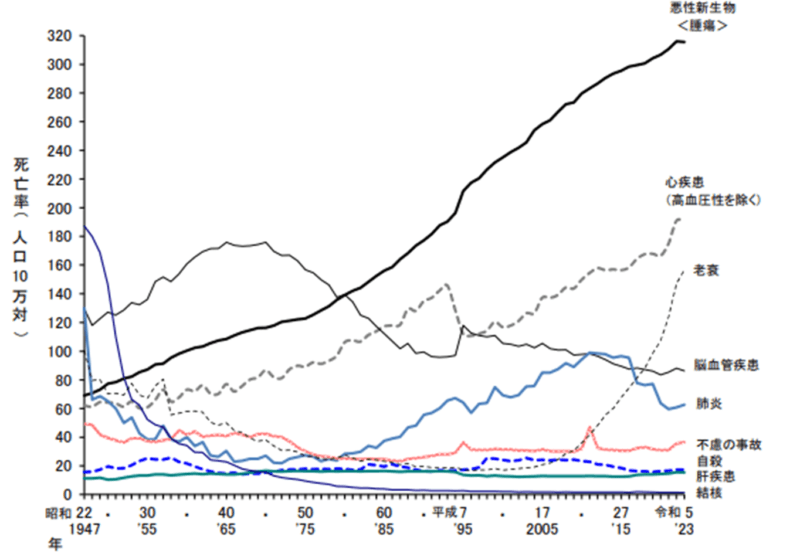

人口動態統計

日本人の死因の上位を占める、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患は三大疾病と呼ばれますが、人口動態統計によると近年の日本人の死因は、

1位:悪性新生物(がん)

2位:心疾患

3位:老衰

4位:脳血管疾患

5位:肺炎

第2位の心疾患とは心臓に起こる病気の総称で、何らかの原因によって心臓の働きに異常が起こり、血液循環が上手くいかなくなることで発症します。代表的なものとしては虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、不整脈、心臓弁膜症、心不全などがあります。

.png)

虚血性心疾患は冠動脈の動脈硬化が原因で、これが一過性の場合は狭心症、心筋細胞が壊死した場合は心筋梗塞になるよ。これらの症状としては「胸痛」があって、狭心症なら数分程度で軽快するけど、心筋梗塞なら安静にしても軽快しないことが多いよ。

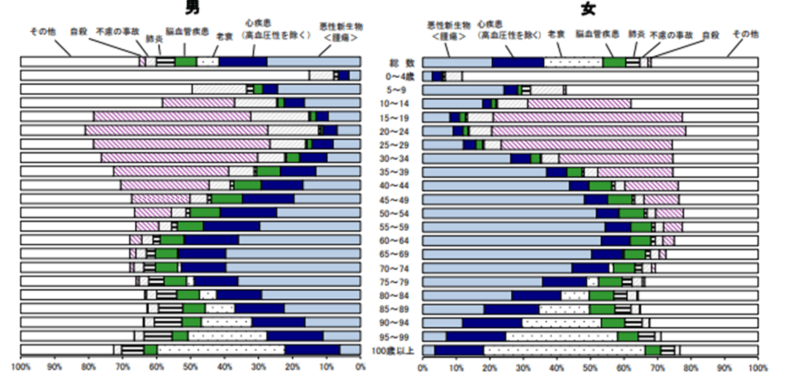

ただし、年齢別に見ると、若年層の死因1位は「自殺」になっています。

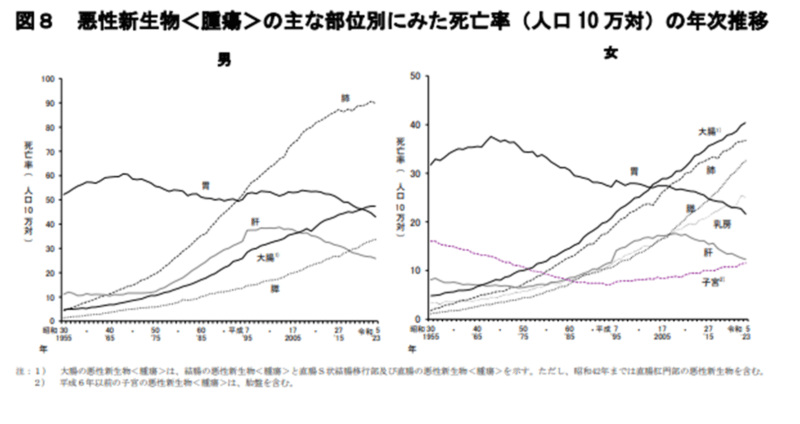

悪性新生物(がん)

がんの部位別に見ると、死亡率は以下の通りです。

1位:肺がん

2位:大腸がん

3位:胃がん

1位:大腸がん

2位:肺がん

3位:膵臓がん

胃がんは減少傾向にあるね。ピロリ菌とか原因が特定されてきてるからね。

死亡率では男性1位「肺がん」女性1位「大腸がん」だけど、罹患率では男性1位「前立腺がん」女性1位「乳がん」だから混同しないようにね。

国民生活基礎調査(厚生労働省)

2023年 国民生活基礎調査の概況

以下のポイントだけ押さえてください。

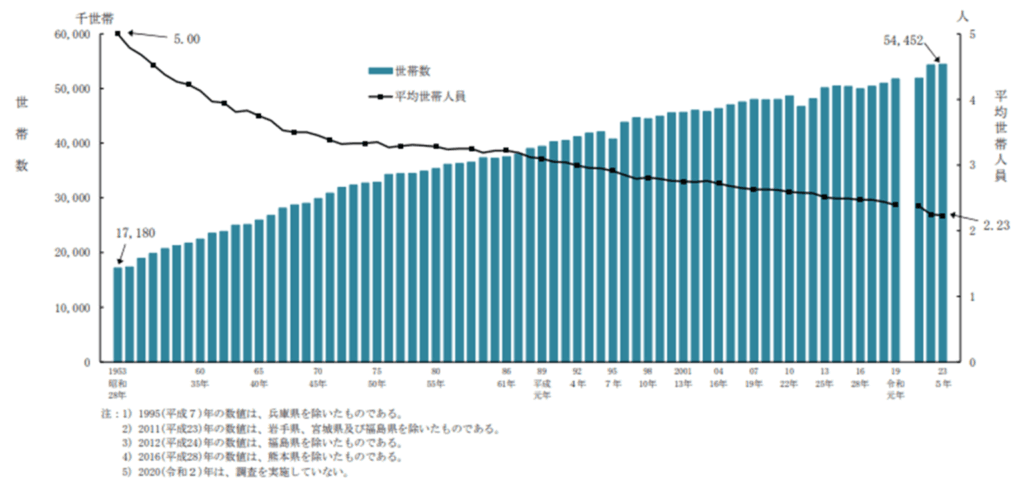

・世帯構造は「単独世帯」が全体の3割で最多、次いで「夫婦と未婚の子のみの世帯」

・平均世帯人員は2.23人

・高齢者世帯は全世帯の約30%(母子世帯は1%、父子世帯は0.1%)

労働力調査(総務省)

2024年 平均結果の要約

以下のポイントだけ押さえてください。

・正規の職員・従業員数は3654万人と、前年に比べ39万人増加(10年連続の増加)

・非正規の職員・従業員数は2126万人と2万人増加(3年連続の増加)

高齢社会白書(内閣府)

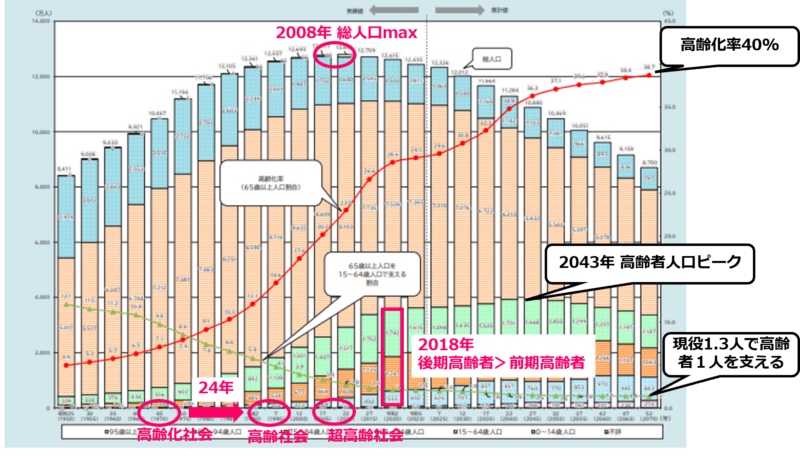

日本の高齢化率の推移

高齢化率とは、全人口に対して 65 歳以上の人口が占める割合で、日本やアジア諸国では急速に高齢化が進んでいます。

日本は1970 年に高齢化率が7% を超え、高齢化社会となりました。

そのわずか24 年後の1994 年に高齢化率が倍の14% を超え、高齢社会になります。2007 年には高齢化率が21% を超え、超高齢社会に突入しています。

日本の総人口は、2008 年にピークを迎えて以降、少子化の影響で減少に転じています。超高齢社会を迎えた2007 年の翌年に総人口のピークを迎え、それ以降は人口減少社会に突入しました。今後は、このまま人口が減っていき、高齢化率はまだまだ上昇し続けるといわれています。2025 年には高齢化率30%(団塊の世代が後期高齢者になり社会保障費などがふくれ上がる2025 年問題の年)、2040 年ごろには高齢者数が最大になることが予想されています。その後、高齢者数は減少していく予測ですが、総人口の減少のほうが大きいため、その後も高齢化率は上昇し続け、2070 年には約40% になることが予想されています。

| 年 | 日本の社会構造 | 高齢化率 |

|---|---|---|

| 1970年 | 高齢化社会 | 7% |

| 1994年 | 高齢社会 | 14% |

| 2007年 | 超高齢社会 | 21% |

| 2008年 | 総人口MAX | – |

| 2025年 | 2025年問題 | 約30% |

| 2043年 | 高齢者数MAX | 約35% |

| 2070年 | – | 約40% |

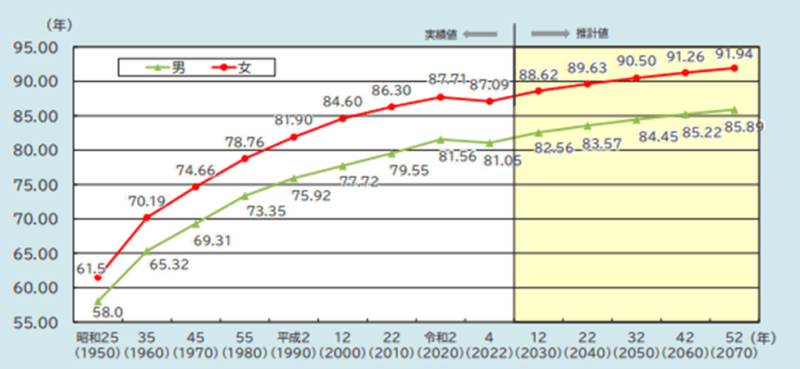

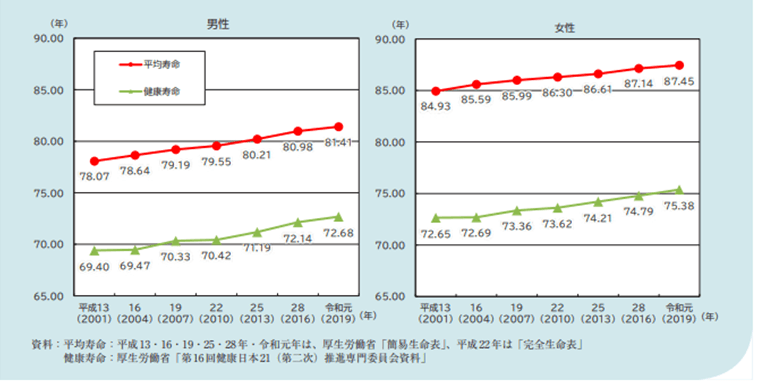

平均寿命&健康寿命

平均寿命とは「0 歳における平均余命」のことで、つまり、生まれたばかりの赤ちゃんが平均しておよそ何歳まで生きるかということです。健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことです。

2022 年現在、平均寿命は男性81.05 年、女性87.09 年となり、今後はさらに上昇していくことが予想され、2070 年には男性85 年、女性90 年を超えることが見込まれています。

2019 年時点での健康寿命は、男性が72.68 年、女性が75.38 年となっており、上昇傾向にあります。また、平均寿命と健康寿命の差は、男性は10 年未満であるのに対し、女性は10 年を超えています。

簡易生命表

日本人の平均寿命は男女とも80年を超えています。ただし、平均寿命は0歳の人間が何年生きられるかの指標なので、例えば平均寿命が80年であっても、その時点で80歳の人の平均余命は0年ではありません。下の表を見ると、平均余命は80歳の女性で11年以上、90歳の女性で5年以上あります。

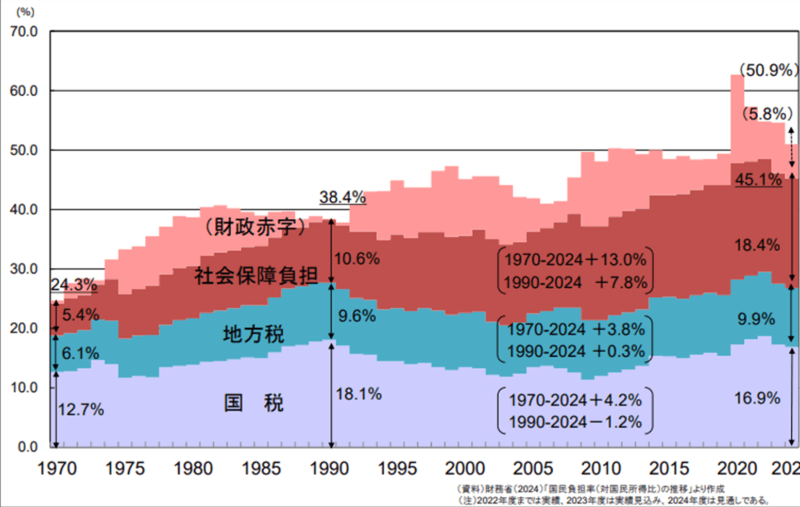

国民負担率(財務省)

日本の国民負担率

国民負担率は、国民所得に対する租税負担および社会保障負担の割合で示されます。

下図にあるように、国税、地方税、社会保障負担、(財政赤字)と積み上がっていますが、(財政赤字)を除いた租税負担率+社会保障負担率=国民負担率です。

2024年度、日本の国民負担率は45%にも達しています。

.png)

お給料の半分近くが税金でもっていかれるのか~

20年間サラリーマンやってきた僕は10年近くタダ働きだったわけか・・・。

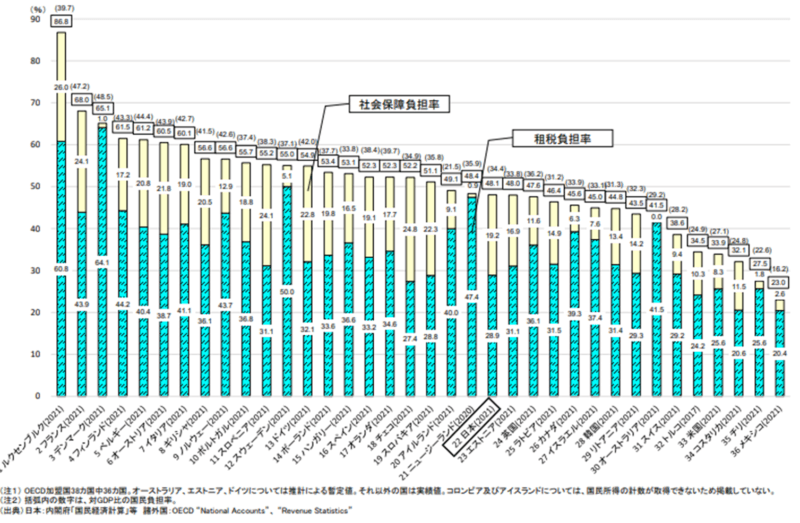

諸外国の国民負担率

国民負担率の国際比較(OECD加盟36カ国)では、日本は22位となっています。

.png)

日本の国民負担率45%は高!と思っていたけど、国際比較では上位ではないんだね。

過去問

第33回 問題8

2017年度(平成29年度)の社会保障給付費に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。1 国の一般会計当初予算は、社会保障給付費を上回っている。2 介護対策の給付費は、全体の30%を超えている。3 年金関係の給付費は、全体の40%を超えている。4 医療関係の給付費は、前年度より減少している。5 福祉その他の給付費は、前年度より減少している。

1 国の一般会計当初予算は、社会保障給付費を上回っている。

誤りです。一般会計当初予算よりも社会保障給付費の方が大きいです。

2 介護対策の給付費は、全体の30%を超えている。

誤りです。介護対策の給付費はもっと小さいです。1位「年金」、2位「医療」、3位「福祉その他」です。

3 年金関係の給付費は、全体の40%を超えている。

これが正解です。

4 医療関係の給付費は、前年度より減少している。

誤りです。増加しています。

5 福祉その他の給付費は、前年度より減少している。

誤りです。増加しています。

第34回 問題6

- 2019年(平成31年、令和元年)の日本の世帯に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 平均世帯人員は、3人を超えている。

2 世帯数で最も多いのは、2人世帯である。

3 単独世帯で最も多いのは、高齢者の単独世帯である。

4 母子世帯数と父子世帯数を合算すると、高齢者世帯数を超える。

5 全国の世帯総数は、7千万を超えている。

1 平均世帯人員は、3人を超えている。

誤りです。2019年は2.39人、2023年で2.23人と、3人は超えていません。

2 世帯数で最も多いのは、2人世帯である。

2019年のデータではこれが正解でしたが、2023年のデータでは1人世帯が最多になっています。

3 単独世帯で最も多いのは、高齢者の単独世帯である。

誤りです。2019年の単独世帯は約1490万世帯、そのうち高齢者世帯は約737万世帯なので過半数に満たず、高齢者の単独世帯が最多とは言えません。

4 母子世帯数と父子世帯数を合算すると、高齢者世帯数を超える。

誤りです。圧倒的に高齢者世帯の方が多いです。

5 全国の世帯総数は、7千万を超えている。

誤りです。2019年で約5千万世帯です。

第34回 問題7

- 2015年(平成27年)以降の日本の社会福祉を取り巻く環境に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 人口は、増加傾向にある。

2 共働き世帯数は、減少傾向にある。

3 非正規雇用労働者数は、減少傾向にある。

4 高齢世代を支える現役世代(生産年齢人口)は、減少傾向にある。

5 日本の国民負担率は、OECD加盟国の中では上位にある。

(注) OECDとは、経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development)のことで、2020年(令和2年)現在38か国が加盟している。

1 人口は、増加傾向にある。

誤りです。人口は2008年から減少傾向に入りました。

2 共働き世帯数は、減少傾向にある。

誤りです。共働き世帯数は、増加傾向にあります。

3 非正規雇用労働者数は、減少傾向にある。

誤りです。非正規雇用労働者数は、増加傾向にあります。

4 高齢世代を支える現役世代(生産年齢人口)は、減少傾向にある。

これが正解です。生産年齢人口が減少し高齢化が進んでいます。

5 日本の国民負担率は、OECD加盟国の中では上位にある。

誤りです。2020年の日本の国民負担率は、36か国中22位なので上位ではありません。

第34回 問題71

- 2019年(平成31年、令和元年)における、我が国の寿命と死因に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 健康寿命は、平均寿命よりも長い。

2 人口全体の死因順位では、老衰が悪性新生物より上位である。

3 人口全体の死因で最も多いのは、脳血管障害(cerebrovascular disorder)である。

4 平均寿命は、男女とも75歳未満である。

5 90歳女性の平均余命は、5年以上である。

1 健康寿命は、平均寿命よりも長い。

誤りです。健康寿命より平均寿命のほうが長いです。

2 人口全体の死因順位では、老衰が悪性新生物より上位である。

誤りです。日本人の死因1位が悪性新生物です。

3 人口全体の死因で最も多いのは、脳血管障害(cerebrovascular disorder)である。

誤りです。日本人の死因1位が悪性新生物です。

4 平均寿命は、男女とも75歳未満である。

誤りです。平均寿命は男女とも80歳を超えています。

5 90歳女性の平均余命は、5年以上である。

これが正解です。

第36回 問題35

- Kさん(80歳、男性)は、40歳ごろから職場の健康診査で高血圧と高コレステロール血症(hypercholesterolemia)を指摘されていた。最近、階段を上るときに胸の痛みを感じていたが、しばらく休むと軽快していた。喉の違和感や嚥下痛はない。今朝、朝食後から冷や汗を伴う激しい胸痛が起こり、30分しても軽快しないので、救急車を呼んだ。

Kさんに考えられる状況として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 喘息(bronchial asthma)

2 肺炎(pneumonia)

3 脳梗塞(cerebral infarction)

4 心筋梗塞(myocardial infarction)

5 逆流性食道炎(reflux esophagitis)

「胸痛」が起こるのは、選択肢4の心筋梗塞です。日本人の死因第2位の心疾患の一種です。

第36回 問題36

- 次のうち、健康寿命の説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 0歳児の平均余命

2 65歳時の平均余命

3 65歳時の平均余命から介護期間を差し引いたもの

4 介護状態に至らずに死亡する人の平均寿命

5 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

1 0歳児の平均余命

誤りです。これは平均寿命のことです。

2 65歳時の平均余命

誤りです。

3 65歳時の平均余命から介護期間を差し引いたもの

誤りです。

4 介護状態に至らずに死亡する人の平均寿命

誤りです。

5 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

これが正解、健康寿命です。

次の記事

次は、役割理論の学習を通して、社会的役割について学びを深めましょう。

コメント