社会福祉法は、高齢福祉、障害福祉、児童福祉など、福祉全ての基盤となる法律です。この法律には、社会福祉事業、社会福祉法人、社会福祉協議会、福祉事務所など、日本の社会福祉の仕組みや担い手が規定されています。

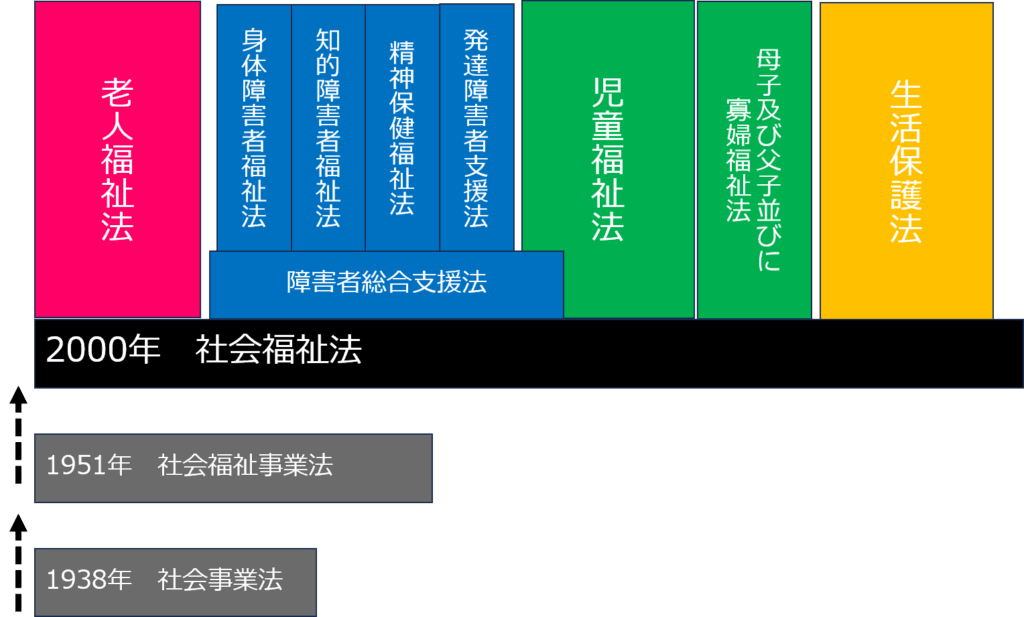

社会福祉法の変遷

1938年 社会事業法

戦前の福祉は自治体による公的な事業や民間に頼っていましたが、社会事業法の施行によって民間の社会事業(現在の社会福祉事業)に対して公費の助成が実現します。

救護法や母子保護法に基づく公的事業以外の社会事業に対して監督・助成を行うことが規定されました。

1946年 日本国憲法

戦後GHQの働きかけなどもあり、日本国憲法第89条では、「公の支配に属さない慈善博愛の事業には公金の支出はしてはならない」と公私分離が規定されます。

1949年 GHQ「政府の私設社会事業団体に対する補助に関する件」

民間社会事業への補助金助成が禁止に。これにより財政難や不祥事などが多発し社会事業に対する社会的信用が低下してしまいます。

1950年「社会保障制度に関する勧告」

民法に規定されていた公益法人では社会福祉事業の健全性や社会的信用の点で不十分として、新しい法人の創設が提言されます。

「民間社会事業に対しても、その自主性を重んじ、特性を活かすとともに、特別法人制度の確立等によりその組織的発展を図り、公共性を高めることによって国及び地方公共団体が行う事業と一体となって活動しうるよう適当な措置を採る必要がある。」

1951年 社会福祉事業法

1951年、社会事業法が廃止されて社会福祉事業法が制定され、社会福祉法人等が規定されました。

社会福祉法人創設の背景は、

・公益法人が抱える税制上の課題を是正する

・「社会保障制度に関する勧告」が提案した、民間社会事業の「自主性を重んじ、特性を生かす」

・日本国憲法第89条で禁止されている公金支出を回避する

など、当時のGHQが大きな影響を与えています。

GHQは、社会事業に対する公的責任の明確化のため、民間社会事業への補助金支出を禁止しました。

そのため、民間の社会事業は財政難となり不祥事なども起こる事態となり、社会事業そのものへの信用が低下してしまいました。

そこで、社会福祉事業法で定めた厳格な規定に適合した団体を「社会福祉法人」として国が認可し、社会福祉事業の純粋性や公益性を維持しようとしたのです。

2000年 社会福祉法

社会福祉基礎構造改革として様々な法律が改正される中で、社会福祉事業法が社会福祉法に改められます。2000年に施行された介護保険法を中心に、行政がサービス内容を決める措置制度から、利用者がサービスを選択できる契約制度へと転換が図られました。2003年には障害福祉分野でも支援費制度によって契約制度が導入されます。

社会福祉基礎構造改革は「措置制度を契約による利用制度に変える」という社会福祉サービスの供給方法を変える大きな転換点であり、多様な事業主体の参入を促すため、それまで国や地方公共団体、社会福祉法人などに限定されていたサービス提供事業者を拡大し、民間営利企業も参入できるようにしました。

また、認知症高齢者や知的障害者など、自分でサービスを選択して契約する能力が十分でない人たちのために、地域福祉権利擁護事業(現:日常生活自立支援事業)が同時にスタートしています。

.png)

「措置から契約へ」だね。

2020年 社会福祉法改正

以下の5点が盛り込まれます。

2.地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の推進

3.医療・介護のデータ基盤の整備の推進

4.介護人材確保及び業務効率化の取組の強化

5.社会福祉連携推進法人制度の創設

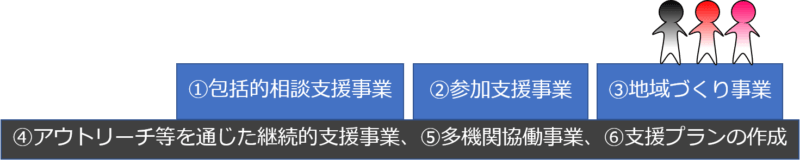

重層的支援体制整備事業

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ(ひきこもり、8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー、社会的孤立など)に対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援として重層的支援体制整備事業が規定されました。

下の図にあるように、①包括的相談支援事業、②参加支援事業、③地域づくり事業、の3つを一体的に提供します。包括的相談支援事業は、属性や世代を問わず相談支援を行います。

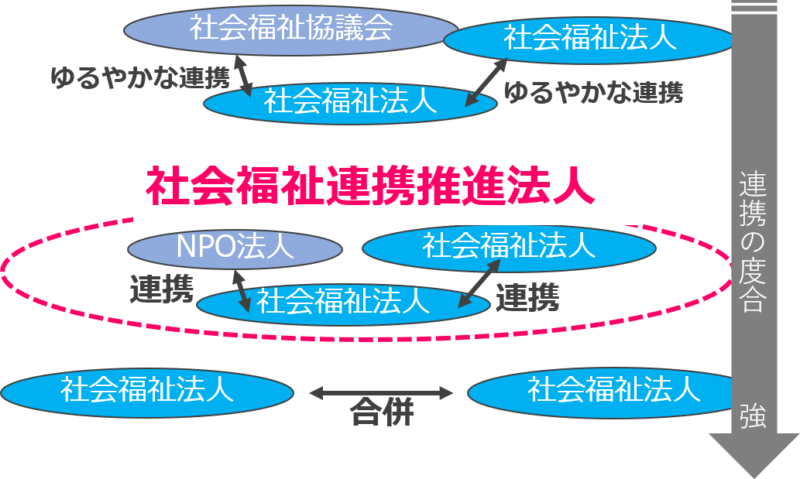

社会福祉連携推進法人

これまでの社会福祉法人等の連携では、ゆるやかな連携か合併しか形がなく、お互いの理念や就業規則の異なる法人同士の合併はハードルが高いため、その中間的な連携の形として社会福祉連携推進法人を創設しました。

社会福祉連携推進法人という一般社団法人を設立し、社会福祉法人やNPO法人などが社員となり、社員である法人同士が地域福祉の取組を共同して行ったり、災害時の協力、資金の貸付、人材確保や研修等を実施するという仕組みです。

社員としては社会福祉法人だけでなくNPO法人や株式会社等もなれますが、社会福祉法人が過半数でなければなりません。また社会福祉連携推進法人は社会福祉事業を実施することができません。

社会福祉法の概要

ここからは、現在の社会福祉法に規定されている重要項目を見ていきます。

社会福祉事業

社会福祉法には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業が規定されています。

第一種は、特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設などの入所系事業が規定されており、原則として、国、地方公共団体、社会福祉法人しか運営できません。

第二種社会福祉事業は入所系以外の通所系事業などが規定されています。

社会福祉法人

「社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう」と規定されています。

社会福祉協議会

社会福祉協議会は、都道府県や市町村それぞれにあって、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として規定されています。

都道府県社会福祉協議会は、日常生活自立支援事業の実施主体となっています。

福祉事務所

都道府県及び市は、福祉事務所を設置する義務があり、都道府県福祉事務所は福祉三法(児童福祉法、生活保護法、母子及び父子並びに寡婦福祉法)、市町村福祉事務所は福祉六法(児童福祉法、生活保護法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法)を所管しています。

.png)

福祉の歴史ででてきた福祉三法、福祉六法とは違うから注意してね。

地域福祉計画

市町村は地域福祉計画を策定する努力義務が課せられており、都道府県は市町村地域福祉計画の達成に資するために、地域福祉支援計画を策定するよう努めるものとする、と規定されています。

過去問

第35回 問題7

- 社会福祉法に基づく、都道府県や市町村において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、正しいものを1つ選びなさい。

1 特定非営利活動法人(NPO法人)

2 隣保館

3 地域包括支援センター

4 基幹相談支援センター

5 社会福祉協議会

選択肢5が正解です。

第34回 問題8

次のうち、2020年(令和2年)の社会福祉法等の改正に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。1 市町村による地域福祉計画の策定2 入所施設の重点的な拡充3 医療・介護のデータ基盤の整備の推進4 市町村直営の介護サービス事業の整備拡充5 ロボット等の機械の活用から人によるケアへの転換

(注)2020年(令和2年)の社会福祉法等の改正とは、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)」をいう。

選択肢3が正解です。選択肢1の地域福祉計画は2000年に社会福祉法ができたときに、市町村の任意で作成することが規定され、現在では努力義務となっています。

第36回 問題10

社会福祉基礎構造改革に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。

2 利用契約制度から措置制度に変更された。

3 サービス提供事業者は,社会福祉法人に限定された。

4 障害福祉分野での制度改正は見送られた。

5 判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。

1 社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。

誤りです。1951年に制定された社会福祉事業法が、2000年に社会福祉法に改正されました。

2 利用契約制度から措置制度に変更された。

誤りです。措置制度から契約制度に変更されました。

3 サービス提供事業者は、社会福祉法人に限定された。

誤りです。社会福祉基礎構造改革では、それまで、国や地方公共団体、社会福祉法人などに限られていたサービス提供主体を、株式会社などの民間営利企業にも拡大しました。

4 障害福祉分野での制度改正は見送られた。

誤りです。「措置から契約へ」は2000年に介護保険制度で、2003年には障害福祉分野でも支援費制度として実現しました。

5 判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。

これが正解です。「措置から契約へ」によって利用者は自分で契約してサービスを受けることになり、認知症や知的障害者などの契約能力が不十分な人のために、地域福祉権利擁護事業(現:日常生活自立支援事業)が創設されました。

第36回 問題10

- 社会福祉基礎構造改革に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。

2 利用契約制度から措置制度に変更された。

3 サービス提供事業者は、社会福祉法人に限定された。- 4 障害福祉分野での制度改正は見送られた。

5 判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。

1 社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。

誤りです。2000年に社会福祉事業法が社会福祉法に改正されました。

2 利用契約制度から措置制度に変更された。

誤りです。「措置から契約へ」です。

3 サービス提供事業者は、社会福祉法人に限定された。

誤りです。社会福祉基礎構造改革では多様な事業主体の参入を促すため、それまで国や地方公共団体、社会福祉法人などに限定されていたサービス提供事業者を拡大し、民間営利企業も参入できるようにしました。

4 障害福祉分野での制度改正は見送られた。

誤りです。障害福祉分野でも「措置から契約へ」が提言され、2003年の支援費制度で実現しました。

5 判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。

これが正解です。地域福祉権利擁護事業は現在の日常生活自立支援事業です。

次の記事

次は、社会福祉法に規定されている社会福祉法人などの非営利法人について。

コメント